メダカの飼育をしていると、稚魚や成魚の餌について悩みは尽きないものです。特に生餌(いきえ)は食いつきが良く、メダカの健康な成長に欠かせない要素と考えられています。

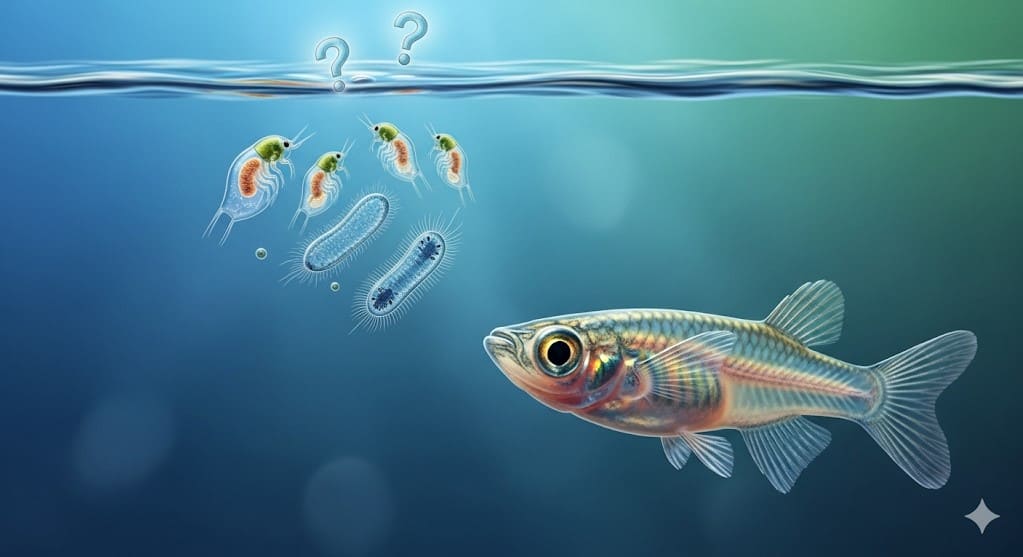

その中でも代表的なのがミジンコとゾウリムシですが、それぞれの特性を理解しないまま与えてしまうと、失敗や後悔につながることもあります。

この記事では、メダカの餌としてミジンコは本当に必要なのか、針子にはゾウリムシが良いとされる理由、そしてミジンコはメダカを食べるのではないかという疑問まで、様々な角度から解説します。

また、メダカがミジンコを食べる理由や、水槽内での共存の可能性、さらにはミジンコとゾウリムシはどっちが大きいのかという基本的な違いにも触れていきます。

生餌の増やし方や培養方法、栄養価、人工餌や乾燥ミジンコとの比較を通じて、それぞれのメリット・デメリットを明らかにし、最終的にコストパフォーマンスの観点からもどちらがご自身の飼育環境に適しているかを判断する手助けをします。

- メダカの成長段階に適した生餌の種類

- ミジンコとゾウリムシの具体的な違いと特徴

- 生餌と人工餌の効果的な使い分け方

- 生餌を自分で培養するための基本的な方法

メダカの餌はミジンコとゾウリムシどっち?基本比較

このセクションでは、メダカの生餌として代表的なミジンコとゾウリムシについて、基本的な違いや特徴を解説します。

- 針子にはゾウリムシが最適な理由

- ミジンコとゾウリムシはどっちが大きい?

- 生餌の栄養価を比較する

- メダカがミジンコを食べる理由とは

- メダカの飼育にミジンコは必要か?

針子にはゾウリムシが最適な理由

生まれたばかりのメダカの稚魚、通称「針子」にとって、ゾウリムシは最適な初期飼料と考えられています。なぜなら、針子の口は非常に小さく、食べられる餌のサイズが極端に限られるからです。

ゾウリムシは体長が約0.2mmと非常に微細な微生物であり、このサイズが針子の小さな口にぴったり合います。粉末状の人工餌も市販されていますが、水中でうまく拡散しなかったり、針子が餌として認識できなかったりすることがあります。その点、ゾウリムシは水中を漂っているため、泳ぎがまだ不得意な針子でも自然と口にすることが可能です。

このように、生存率を大きく左右する孵化直後の数日間において、確実に栄養を摂取させるための餌として、ゾウリムシは非常に優れた選択肢となります。

ミジンコとゾウリムシはどっちが大きい?

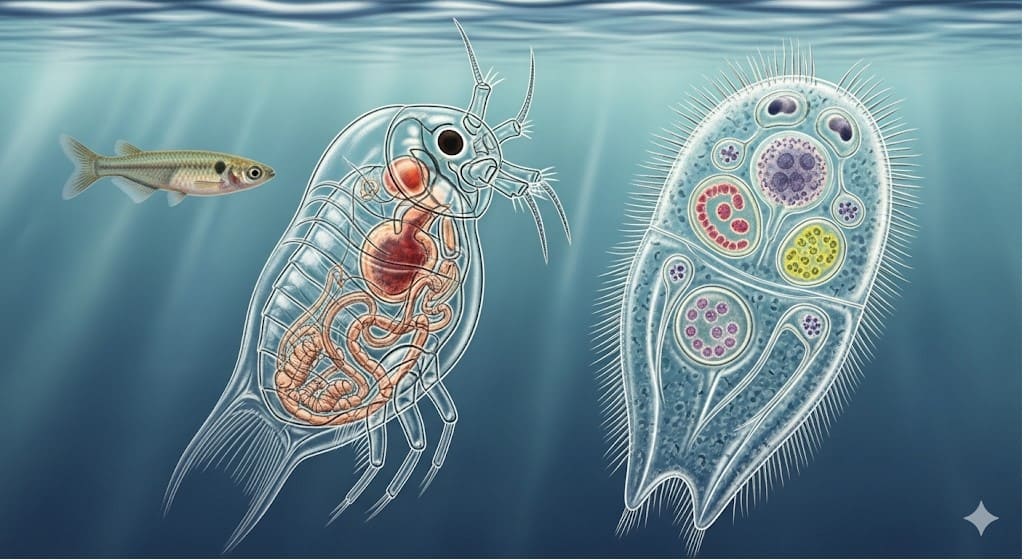

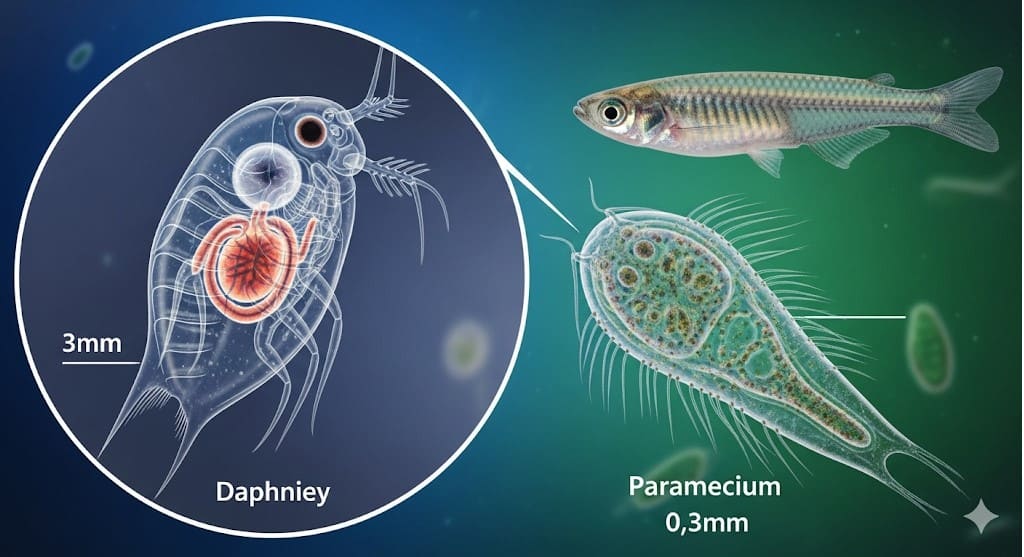

ミジンコとゾウリムシの大きさは全く異なり、これがメダカに与える際の重要な判断基準となります。どちらが大きいかと言えば、圧倒的にミジンコの方が大きいです。

以下に、代表的な生餌の大きさの目安をまとめました。

| 種類 | 大きさの目安 | 主な対象 |

|---|---|---|

| ゾウリムシ | 約0.2mm | 針子(孵化直後~) |

| タマミジンコ | 約0.5mm~1.5mm | 稚魚(少し成長したもの)~成魚 |

| オオミジンコ | 約2mm~5mm | 成魚 |

表からも分かる通り、ゾウリムシは肉眼でかろうじて確認できる程度の大きさです。一方で、ミジンコは種類にもよりますが、はっきりと目視でき、特にオオミジンコは成魚にとっても食べ応えのあるサイズ感をしています。

したがって、メダカの成長段階に合わせて、ゾウリムシからタマミジンコ、そしてオオミジンコへと与える餌を切り替えていくのが一般的な方法です。

生餌の栄養価を比較する

生餌はメダカにとって非常に栄養価が高いことで知られています。特にタンパク質や脂質が豊富で、メダカの体色を良くしたり、産卵を促進したりする効果が期待できます。

ゾウリムシは、主にバクテリアを捕食して成長する微生物です。針子にとっては十分な栄養源となりますが、成長したメダカにとっては物足りないかもしれません。

一方、ミジンコは植物プランクトン(グリーンウォーター)を主食とし、栄養価が非常に高いです。特にカルシウム分を豊富に含むため、メダカの骨格形成にも良い影響を与えるとされています。また、ミジンコの消化管内にある植物プランクトンをメダカが一緒に摂取することで、間接的にビタミン類も補給できるという利点があります。

人工餌も栄養バランスが考慮されていますが、生餌が持つ「生きた栄養」は、メダカ本来の捕食本能を刺激し、健康維持に大きく貢献します。

メダカがミジンコを食べる理由とは

メダカがミジンコを好んで食べる理由は、主に2つの側面から考えられます。

一つ目は、栄養価の高さです。前述の通り、ミジンコは高タンパクでカルシウムも豊富なため、メダカの成長や繁殖にとって非常に優れた餌となります。野生のメダカも自然界でミジンコなどの動物プランクトンを捕食しており、本能的に栄養価の高い餌を求めているのです。

二つ目は、動きが捕食本能を刺激するためです。ミジンコは水中でピコピコと特徴的な動きをします。この動きがメダカの視覚を強く刺激し、追いかけて捕食するという本来の習性を引き出します。常に同じ形状の人工餌とは異なり、生きた餌を追いかける行動は、メダカのストレス軽減や運動不足の解消にもつながると言われています。

メダカの飼育にミジンコは必要か?

「メダカの飼育にミジンコは絶対に必要か」と問われれば、答えは「必須ではないが、与えるメリットは非常に大きい」となります。

現在市販されているメダカ用の人工餌は非常に高品質で、栄養バランスも優れています。そのため、人工餌だけでもメダカを健康に育てることは十分に可能です。

しかし、ミジンコを与えることには、人工餌だけでは得られない多くの利点があります。例えば、産卵期の親メダカに与えると、より多くの卵を産むようになったり、卵の質が向上したりすることがあります。また、稚魚の成長速度が格段に速くなることも少なくありません。

さらに、生餌は水を汚しにくいという特徴も持ちます。食べ残された人工餌は水質悪化の直接的な原因になりますが、ミジンコは食べ残されても水中で生きているため、すぐに水質を悪化させることはありません。このような理由から、多くの愛好家が手間をかけてでもミジンコを与えているのです。

メダカ・ミジンコ・ゾウリムシどっちを選ぶ?実践編

このセクションでは、生餌を実際に飼育に取り入れる際のメリット・デメリットや、培養方法、人工餌との使い分けなど、より実践的な情報について解説します。

- 生餌のメリット・デメリットを整理

- 人工餌と生餌の上手な使い分け

- 乾燥ミジンコと生餌の決定的な違い

- 生餌の簡単な増やし方と培養のコツ

- メダカとミジンコの共存は可能なのか

- 生餌のコスパは本当に良いのか

- 結論:メダカにはミジンコとゾウリムシどっち

生餌のメリット・デメリットを整理

生餌をメダカに与えることには、多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。導入を検討する際は、両方を理解しておくことが大切です。

メリット

- 栄養価が非常に高い

- メダカの食いつきが抜群に良い

- 産卵の促進や体色向上の効果が期待できる

- 捕食本能を刺激し、メダカが活発になる

- 食べ残しがすぐに水を汚さない

デメリット

- 維持・管理(培養)に手間がかかる

- 安定して供給するのが難しい場合がある

- 病気や雑菌を持ち込むリスクがゼロではない

- 購入する場合、人工餌よりコストがかかることがある

これらの点を総合的に判断し、ご自身の飼育スタイルに合っているかを考える必要があります。

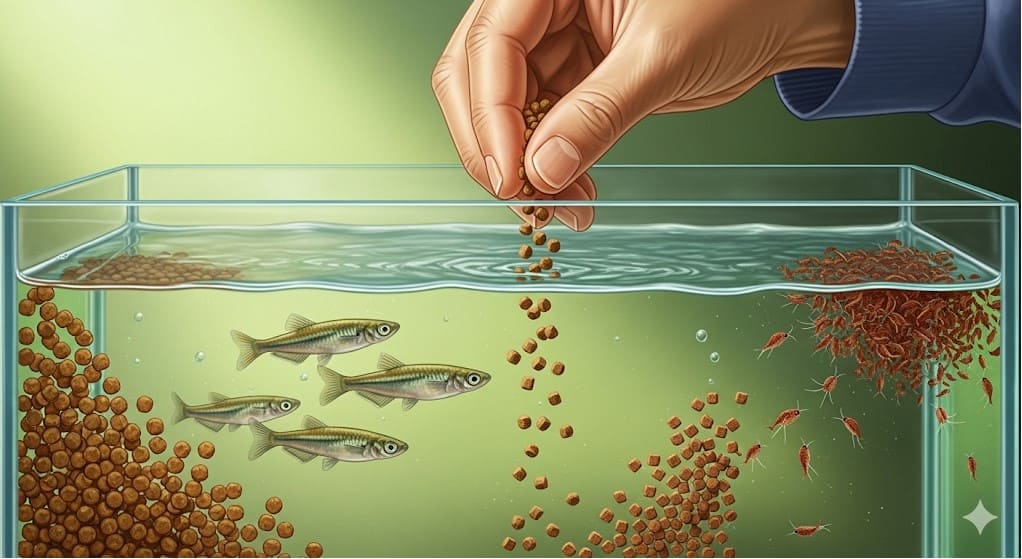

人工餌と生餌の上手な使い分け

人工餌と生餌は、どちらか一方に限定するのではなく、上手に使い分けるのが最も効果的です。

普段の基本的な食事は、栄養バランスに優れた人工餌を中心にするのが手軽で管理もしやすいでしょう。人工餌は保存も利き、給餌量も調整しやすいため、日々の管理のベースに適しています。

その上で、週に数回や、繁殖を特に促したい時期などに、おやつや特別食として生餌を与えるのがおすすめです。このように併用することで、メダカは飽きることなく様々な栄養を摂取でき、より健康的な成長が期待できます。

また、旅行などで数日間家を空ける際には、ミジンコを少し多めに水槽に入れておくことで、メダカがそれを食べて飢えをしのぐ、という活用法もあります。

乾燥ミジンコと生餌の決定的な違い

ペットショップなどでは、生きたミジンコだけでなく、乾燥させたミジンコも販売されています。これらは名前は似ていますが、全く異なる性質を持っています。

決定的な違いは、「生きているか死んでいるか」です。生餌のミジンコは水中で生きて動き回るため、メダカの捕食本能を刺激し、食べ残されても水を汚しにくいです。

一方、乾燥ミジンコは、一度乾燥処理をしています。栄養価は保持されていますが、水に入れると単に漂うだけで、生餌のような動きはありません。そのため、メダカの食いつきは生餌に劣ることがあります。また、食べ残されれば人工餌と同様に水を汚す原因となるため注意が必要です。

ただし、乾燥ミジンコは長期保存が可能で、必要な時に手軽に与えられるというメリットがあります。生餌の管理が難しい場合の代替品として活用するのが良いでしょう。

生餌の簡単な増やし方と培養のコツ

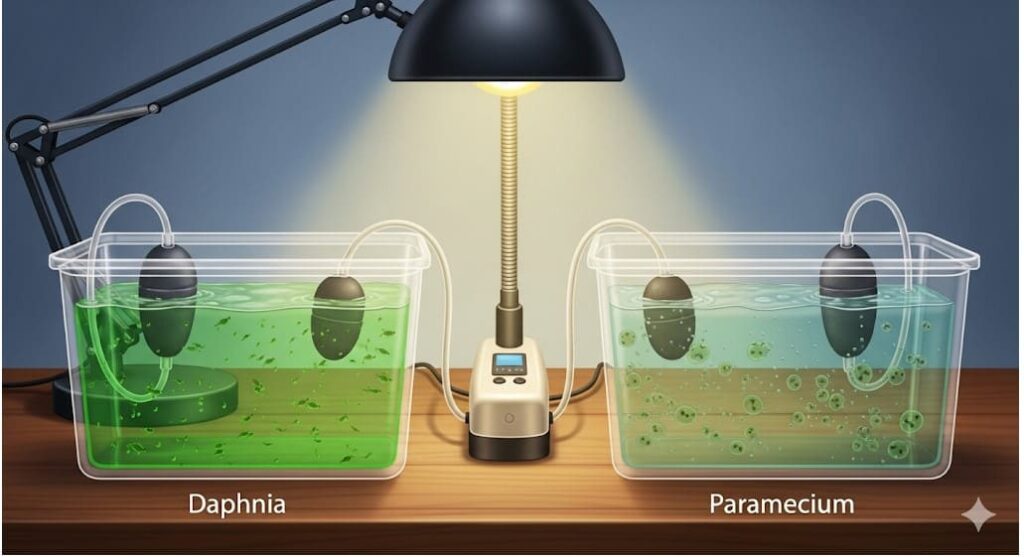

ゾウリムシやミジンコは、ポイントさえ押さえれば家庭で簡単に増やす(培養する)ことが可能です。

ゾウリムシの増やし方

ゾウリムシは、ペットボトルなどの容器で手軽に培養できます。種となるゾウリムシを入手し、餌となるものを加えるのが基本です。餌としては、米のとぎ汁や豆乳、強力わかもとなどの錠剤が一般的に使われます。水温を20℃~25℃程度に保ち、数日に一度、餌を少量追加することで安定して増えていきます。

ミジンコの増やし方

ミジンコの培養には、少し大きめの容器(バケツやプランターなど)が適しています。ミジンコの餌は、植物プランクトンが豊富に含まれた「グリーンウォーター」が最も理想的です。グリーンウォーターが用意できない場合は、ドライイーストやほうれん草パウダーなどを水に溶かして少量ずつ与える方法もあります。餌の与えすぎは水質悪化を招き、全滅の原因になるため、水の透明度を見ながら慎重に管理することが成功の鍵となります。

メダカとミジンコの共存は可能なのか

「ミジンコはメダカを食べるのではないか」という心配をされる方がいますが、これは誤解です。ミジンコがメダカ、特に成魚や稚魚を襲って食べることはありません。

ただし、メダカの飼育水槽でミジンコを繁殖させ、共存させることは非常に難しいです。なぜなら、メダカにとってミジンコは格好の餌であり、繁殖するスピードよりも食べられるスピードの方が速くなってしまうからです。

もし共存に近い環境を目指すのであれば、ウィローモスなどの水草を大量に入れて、ミジンコの隠れ家を十分に確保する必要があります。そうすれば、食べられずに生き残った一部のミジンコが繁殖し、メダカが自然におやつを食べられる環境を作れる可能性はあります。しかし、安定した供給源とするためには、やはり別の容器で培養するのが確実です。

生餌のコスパは本当に良いのか

生餌のコストパフォーマンスは、どのように供給するかによって大きく変わります。

毎回ペットショップなどで購入する場合、高品質な人工餌と比較して割高になる可能性があります。特に、多くのメダカを飼育している場合は、餌代がかなりかさんでしまうでしょう。

一方で、一度種親となる生餌を入手し、自分で培養する場合は、初期投資以降のコストを大幅に抑えることが可能です。例えば、ミジンコの餌となるドライイーストやほうれん草パウダーは非常に安価ですし、ゾウリムシの餌も家庭にあるもので代用できます。手間はかかりますが、この方法であれば、コストパフォーマンスは非常に高いと言えます。

結論:メダカにはミジンコとゾウリムシどっち

この記事で解説した内容を基に、「メダカの生餌としてミジンコとゾウリムシのどっちを選ぶべきか」について、重要なポイントをまとめます。

- 生餌はメダカの成長と繁殖に非常に有効

- 針子の最初の餌はゾウリムシが最適

- ゾウリムシは体長約0.2mmで非常に小さい

- メダカが成長したらミジンコに切り替える

- ミジンコは種類によって大きさが異なる

- タマミジンコは稚魚から成魚まで幅広く対応

- 生餌は高タンパクで栄養価が高い

- 生きた動きがメダカの捕食本能を刺激する

- 人工餌だけでも飼育は可能だが生餌には多くの利点がある

- 生餌のデメリットは管理の手間とコスト

- 普段は人工餌、特別な時に生餌という使い分けがおすすめ

- 乾燥ミジンコは保存性に優れるが生餌とは別物

- ゾウリムシもミジンコも家庭で培養が可能

- ミジンコがメダカを食べることはない

- 自分で培養すれば生餌のコストパフォーマンスは非常に高い