大切に育てているメダカの数が、いつの間にか減っていることに気づき、「もしかして共食いしているのでは?」と不安に感じている方もいるのではないでしょうか。

メダカが消える背景には、実は様々な原因と理由が隠されています。例えば、過密飼育や日々の餌不足が引き金となり、メダカ同士の喧嘩が共食いに発展することがあります。

特に、大人と子どものメダカを同じ水槽で飼っていると、生まれたばかりの稚魚が食べられてしまうことは少なくありません。また、メダカは栄養豊富な自身の卵を食べることがあるのも事実です。

このような悲しい共食いをどうすれば防げるのでしょうか。

この記事では、共食いの根本的な原因を徹底的に解説するとともに、具体的な対策として稚魚や卵を守るための隔離方法や、隠れ家となる水草の効果的な使い方をご紹介します。

さらに、メダカとエビの混泳はうまくいくのか、他の生き物との混泳における注意点まで、あなたの疑問に丁寧にお答えしていきます。正しい知識を身につけ、メダカにとって快適で安全な環境を整えてあげましょう。

- メダカが共食いしてしまう根本的な原因

- 大人のメダカや稚魚、卵が共食いの対象になるケース

- 共食いを防ぐための具体的な隔離方法や環境作り

- エビや他の魚との安全な混泳のポイント

なぜ起こる?メダカの共食いとその原因

この章では、メダカがなぜ共食いをしてしまうのか、その背景にある餌不足や過密飼育といった環境的な要因から、大人と子どもの関係、卵を食べる習性まで、考えられる様々な原因と理由を一つひとつ詳しく掘り下げていきます。

共食いの直接的な原因と理由

メダカの共食いは、飼育環境下で起こる悲しい出来事ですが、その多くはメダカの持つ生存本能に基づいた行動と考えられます。メダカは動くものに反射的に食いつく習性を持っており、特に自分より小さく、口に入るサイズの生き物は餌として認識してしまうことがあります。

このため、生まれたばかりの稚魚や、栄養価の高い卵は格好の捕食対象となります。これは、親が子を認識できないために起こる現象です。また、縄張り意識が強い個体や、発情期のオスが他の個体を攻撃し、弱ったところを食べてしまうケースも見られます。言ってしまえば、共食いはメダカにとって、厳しい自然界を生き抜くために備わった本能的な行動の一部が、飼育環境下で現れたものと捉えることができます。

過密飼育が引き起こす喧嘩

メダカを一つの水槽で多く飼いすぎる過密飼育は、共食いを引き起こす大きな要因の一つです。飼育スペースに対して個体数が多すぎると、一匹一匹のパーソナルスペースが確保できなくなり、メダカは強いストレスを感じるようになります。

ストレスが溜まったメダカは、気性が荒くなりやすく、他の個体に対して攻撃的になります。弱い個体を追いかけ回したり、ヒレをつついたりといった喧嘩が頻繁に起こるようになり、その結果、傷ついて弱った個体が他の元気な個体の餌食になってしまうのです。一般的に、メダカの飼育数の目安は「水1リットルあたり1匹」とされています。これを理解した上で、飼育容器の大きさに合った数で飼育することが、無用な争いを避け、共食いを防ぐための第一歩となります。

餌不足による共食いのリスク

日々の餌が不足している状況も、メダカの共食いを誘発する直接的な原因となります。空腹状態が続くと、メダカは生きるために食べ物を探します。そのとき、目の前を泳ぐ小さな稚魚や、弱っている仲間は、絶好の「餌」に見えてしまうのです。

特に、成長期で多くの栄養を必要とする若いメダカや、産卵で体力を消耗したメスは、より積極的に餌を探し回ります。そのため、餌が足りないと、ためらわずに他のメダカを襲うことがあります。これを防ぐためには、1日に1〜2回、数分で食べきれる量の餌をコンスタントに与えることが大切です。もし、旅行などで数日間家を空ける場合は、自動給餌器を利用したり、餓死に強いとされるミジンコなどの生餌をあらかじめ水槽に入れておいたりするなどの対策が考えられます。

大人と子どものサイズ差に注意

メダカの飼育において、親メダカと生まれたばかりの稚魚を同じ水槽で飼育することは、共食いのリスクを著しく高めます。前述の通り、親メダカは自分の子どもを子として認識することができず、口に入る大きさで動くものを餌と判断してしまいます。

生まれたばかりのメダカの稚魚は体長わずか数ミリメートルで、親メダカにとっては一口で食べられる大きさです。親からすれば、目の前を泳ぐ小さな動くものは、普段与えられる餌と何ら変わりありません。そのため、何の悪気もなく食べてしまうのです。この習性を理解せずに親子を混泳させ続けると、せっかく生まれた稚魚が次々と姿を消していくという悲しい結果につながりかねません。

メダカがいつの間にか消える謎

飼育しているメダカの数がいつの間にか減っている場合、多くの人が真っ先に共食いを疑います。確かに共食いは大きな原因の一つですが、それだけが理由ではない可能性も考慮する必要があります。

例えば、水質の急激な悪化や病気によって死んでしまった個体が、他のメダカやエビなどのタンクメイトによって食べられ、痕跡が残らないケースがあります。また、メダカは驚いた時などに高くジャンプする習性があるため、水槽の蓋がないと外に飛び出して干からびてしまう「飛び出し事故」も少なくありません。このように、メダカが消える背景には複数の要因が考えられるため、共食いと決めつけず、水質は安定しているか、病気の個体はいないか、蓋はしてあるかなど、飼育環境全体を見直してみることが問題解決の鍵となります。

産み付けられた卵を食べる習性

メダカは、自分で産んだ卵や他のメダカが産んだ卵を食べてしまうことがあります。これは「食卵」と呼ばれる行動で、メダカにとってはごく自然な習性です。

メダカの卵は、たんぱく質を豊富に含んだ栄養価の高い食料です。特に産卵後のメスは体力を消耗しているため、手近な栄養源として卵を食べて体力を回復しようとします。また、産卵したメス以外のメダカたちにとっても、卵は格好の餌となります。このため、メダカを繁殖させたい場合は、卵を見つけ次第、親メダカがいる水槽から隔離することが不可欠です。そのまま放置しておくと、孵化する前にほとんどの卵が食べられてしまうでしょう。

今すぐできるメダカの共食い対策

ここでは、メダカの悲しい共食いを防ぐために飼い主ができる具体的な対策について、稚魚や卵を守るための隔離方法や隠れ家となる水草の活用法、さらにはメダカとエビや他の生き物との混泳を成功させるための注意点などを分かりやすく解説します。

安全な稚魚と親の隔離方法

メダカの共食いを防ぐ上で、最も確実で効果的な方法は、卵や稚魚を親メダカから物理的に隔離することです。隔離を徹底することで、食べられてしまうリスクを根本からなくすことができます。

卵を隔離する方法

メダカの繁殖を目指す場合、まず卵の段階で親から隔離するのが基本です。メダカは水草や人工の産卵床に卵を産み付けます。

一つの方法として、卵が付着した産卵床や水草ごと、別の容器に移すやり方があります。この方法は卵に直接触れないため、ダメージを与えるリスクが低いのがメリットです。

もう一つは、指を使って卵を優しく採取し、別の容器に移す方法です。この際、卵を潰さないように細心の注意を払う必要がありますが、確実に卵だけを移動させることができます。隔離した卵は、カルキを抜いた水を入れた容器で、孵化するまで管理します。

稚魚を隔離する方法

無事に稚魚が孵化したら、次はその稚魚を親から守る必要があります。

最も手軽なのは、水槽内に設置する「飼育ネット」や「サテライト」と呼ばれる隔離ケースを活用する方法です。これらは親と同じ水槽の水質・水温で稚魚を管理できるため、環境の変化によるショックが少ない利点があります。

より本格的に飼育する場合は、稚魚専用の別の水槽を用意するのが理想的です。広いスペースで育てることで、稚魚の成長も早くなる傾向があります。いずれの方法でも、稚魚が親メダカの口に入らないサイズ(体長1cm程度)になるまで隔離を続けるのが一つの目安です。

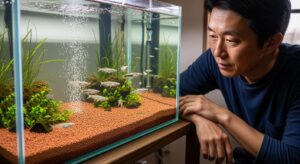

隠れ家となる水草の活用法

隔離が難しい場合や、より自然に近い環境で飼育したい場合には、水草を豊富に入れて隠れ家を作ってあげることが共食いのリスク軽減に繋がります。水草は、弱い個体や生まれたばかりの稚魚が、強い個体から逃れて身を隠すための絶好の場所となります。

追いかけられてもすぐに隠れられる場所があれば、捕食される確率を大きく下げることができます。隠れ家として特に効果的なのは、葉が細かく密集している種類の水草です。例えば、「マツモ」や「アナカリス」は、成長が早く丈夫で、稚魚が隠れやすい構造をしています。また、水面に浮かべる「ホテイアオイ」は、根が複雑に絡み合っているため、稚魚の優れたシェルターになるだけでなく、メダカが卵を産み付ける産卵床としての役割も果たしてくれます。これらの水草を水槽の奥や隅の方にまとめて配置すると、メダカが落ち着ける空間を作りやすくなります。

メダカとエビの混泳は可能か

メダカとエビの混泳は、種類や環境を適切に選べば十分に可能です。むしろ、エビは食べ残しの餌やコケを掃除してくれる「タンクメイト」として、飼育環境を清浄に保つ上で非常に役立ちます。

メダカとの混泳に向いているのは、性格が温和でサイズの小さい「ミナミヌマエビ」や、少し大きめですがコケ取り能力が高い「ヤマトヌマエビ」などです。これらのエビが健康な大人のメダカを襲うことはまずありません。

ただし、注意点も存在します。ミナミヌマエビなどが繁殖して生まれた小さな稚エビは、メダカにとって格好の餌になってしまいます。また、エビは脱皮直後は殻が柔らかく無防備になるため、そのタイミングでメダカにつつかれてしまう可能性はゼロではありません。これらのデメリットも理解した上で、隠れ家となる水草を多めに入れるなど、エビにとっても安全な環境を整えてあげることが共泳を成功させる鍵となります。

他の生き物との混泳の注意点

メダカを他の種類の魚や生き物と混泳させる場合は、相手の性質やサイズを十分に調査し、慎重に判断する必要があります。安易な混泳は、メダカが捕食されたり、ストレスで弱ってしまったりする原因になりかねません。

まず、大前提として、メダカを口に入れてしまうような大きさの魚との混泳は絶対に避けるべきです。例えば、金魚やサイズの大きい肉食性の熱帯魚は、メダカを餌としかみなしません。

また、サイズが同程度でも、気性が荒い魚や動きが素早い魚は、メダカを追い回してストレスを与えてしまうことがあります。アカヒレなどは混泳例も聞かれますが、個体によってはメダカを執拗に追いかけるケースがあるため注意が必要です。

一方で、水槽の底で生活するタニシやヒメタニシ、石巻貝といった貝類は、メダカに危害を加えることなく、水槽の掃除もしてくれるため、非常に相性の良い組み合わせと言えます。

混泳を考える際は、必ず事前に相手の生態を調べ、メダカにとって安全かどうかを見極めることが大切です。

| 混泳相手 | 相性 | 注意点 |

| ミナミヌマエビ | ◎ (非常に良い) | 繁殖した稚エビはメダカに食べられることがある |

|---|---|---|

| ヤマトヌマエビ | ○ (良い) | やや大きいが、メダカを襲うことはない。繁殖は汽水でしかしない |

| ヒメタニシ | ◎ (非常に良い) | 水質浄化も期待でき、繁殖力も穏やか。メダカに無害 |

| アカヒレ | △ (注意が必要) | 気性が荒い個体はメダカを追い回すことがある |

| 金魚 | × (不可) | 口に入るサイズのメダカは食べられてしまう |

| ドジョウ | ○ (良い) | 底層で生活するため、生活圏が重なりにくい。温和な性格 |

| 熱帯魚(小型) | △ (注意が必要) | ネオンテトラなど温和な種は可能だが、水温管理が必須 |

ポイントを押さえてメダカの共食いを防ごう

この記事では、メダカが消える原因となる共食いについて、その背景にある様々な理由を解説してきました。

過密飼育や日々の餌不足が引き金となり、メダカ同士の喧嘩が共食いに発展することがあります。

特に、大人と子どものメダカを同じ環境で飼育すると、生まれたばかりの稚魚や栄養豊富な卵を食べることが頻繁に起こります。

このような悲しい事態を防ぐためには、卵や稚魚の段階で適切な隔離方法を実践することが最も効果的です。また、すぐに隔離できない場合でも、隠れ家となる水草を十分に用意することで、捕食されるリスクを大きく減らすことが可能です。

さらに、メダカとエビの混泳のように、相性の良い生き物を選ぶことで飼育環境を豊かにできますが、他の魚との混泳を検討する際は、相手の習性をよく調べることが失敗しないための鍵となります。

最後に、メダカの共食いを防ぐための重要なポイントをまとめます。

- 飼育数を見直し、過密飼育と餌不足を避ける

- 卵や稚魚を発見したら、速やかに親から隔離する

- マツモやホテイアオイなどの水草で隠れ家を十分に用意する

- メダカが消える原因として、共食い以外の病気や飛び出しも疑う

- エビやタニシなど、混泳させる相手は性質を調べてから慎重に選ぶ

これらのポイントを日々の飼育に取り入れることで、メダカの共食いを最小限に抑え、すべてのメダカが健やかに暮らせる環境を作ることができるでしょう。