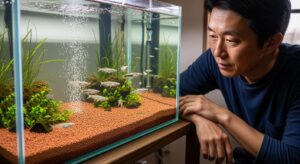

飼育しているメダカのお腹が大きく膨らんでいるのを見つけると、嬉しい反面、少し心配になる飼い主の方も多いのではないでしょうか。

そのお腹の膨らみは、新しい命の誕生を期待させる喜ばしい抱卵で、卵産む前兆かもしれません。しかし、メスが抱卵しているように見えてもなかなか卵を産まないこともあり、どう対処すれば良いか悩むことがあります。

一方で、その変化が単なる抱卵ではなく、お腹パンパンになる便秘や、進行すると手遅れになりがちな松かさ病といった深刻な病気のサインである可能性も否定できません。

また、お腹が膨らむのはメスだけとは限らず、オスのお腹が大きい場合は特に注意が必要です。

体調悪いサインはを見逃してしまうと、衰弱が進み、最悪の場合、お腹パンパンのまま死んだという悲しい結果につながることもあります。もちろん、それが避けられない寿命のサインであるケースも考えられます。

大切なメダカの命を守るためには、お腹が大きい原因を正確に見極め、それぞれに応じた適切な対処法を理解しておくことが何よりも大切になります。

この記事では、メダカのお腹が大きい時に考えられる様々な原因の見分け方から、具体的なケアの方法までを網羅的に解説していきます。

- メダカのお腹が大きい原因が抱卵か病気かを見分けるポイント

- メダカが抱卵してから産卵するまでの流れと注意点

- 松かさ病や便秘など、お腹が膨らむ代表的な病気の症状

- それぞれの原因に応じた具体的な対処法と日々のケア

メダカのお腹が大きいのは抱卵?それとも病気?

この章では、メダカのお腹が大きい場合に考えられる主な原因として、喜ばしい「抱卵」と注意が必要な「病気」の可能性について、それぞれの特徴や見分けるための具体的な観察ポイントを詳しく解説しますので、まずは落ち着いてメダカの様子を確認することから始めましょう。

まずはお腹の膨らみ方をよく観察

メダカのお腹が大きいと感じた時、まず行うべきは、その膨らみ方を注意深く観察することです。なぜなら、原因が抱卵なのか病気なのかによって、お腹の膨らみ方に特徴的な違いが現れるからです。この違いを把握することが、適切な対応への第一歩となります。

具体的に、メスが卵を抱えている場合の抱卵では、お腹全体が丸くなるというよりは、お腹の後方、尻ビレの付け根あたりがポッコリと膨らむ傾向があります。体を真上から見た際には、エラの後ろから緩やかに膨らみ始めているのが確認できるはずです。この状態のメダカは、食欲も旺盛で元気に泳ぎ回っていることがほとんどでしょう。

一方、病気が原因でお腹が膨らんでいる場合は、膨らむ場所に違いが見られます。例えば、腹水が溜まる病気や便秘では、お腹全体が風船のようにパンパンに膨れ上がることがあります。特に、致死率の高い松かさ病の場合は、お腹の膨らみと同時に鱗が逆立つ「松かさ症状」が見られるのが最大の特徴です。体を真上から見ると、体全体が腫れぼったく、まるで松ぼっくりのような状態に見えます。

このように、お腹が膨らんでいる場所や膨らみ方、そして他の症状の有無を冷静に比較観察することで、原因をある程度推測することが可能になります。

| 原因 | お腹の膨らみ方の特徴 | その他の特徴 |

| 抱卵 | ・お腹の後方(尻ビレ付近)が中心に膨らむ ・真上から見ると、体型は自然な流線形を保っている | ・食欲があり、元気に泳いでいる ・オスがメスを追いかける行動が見られる |

|---|---|---|

| 病気 | ・お腹全体が不自然にパンパンに膨らむ ・真上から見ると、体全体が腫れているように見える | ・食欲不振、じっとしている、泳ぎ方がおかしい ・鱗が逆立つ、フンに異常がある等の症状を伴う |

卵産む前兆としてのお腹の膨らみ

メダカのお腹の膨らみが、お腹の後方を中心にしている場合、それは喜ばしい卵産む前兆である可能性が非常に高いです。メダカは適切な環境が整うと繁殖行動を始め、メスは体内で卵を成熟させます。この過程で、栄養を蓄えた卵がお腹の中に満たされるため、外見的にお腹が大きくなるのです。

この時期のメスは、産卵に向けてエネルギーを必要とするため、通常時よりも食欲が旺盛になる傾向があります。元気に餌を追いかけて食べる様子が見られれば、健康な抱卵状態であると考えて良いでしょう。

さらに、水槽内では特徴的な行動の変化も観察できます。繁殖の準備が整ったオスは、お腹の大きなメスを積極的に追いかける「求愛行動」を始めます。オスが特定のメスの周りをしきりに泳ぎ回ったり、体を寄せたりする様子が見られたら、産卵が間近に迫っているサインです。

また、メス自身も産卵場所を探すような行動を見せ始めます。水草や産卵床(ホテイアオイの根や人工の産卵グッズなど)の周りを頻繁に行き来したり、体をこすりつけるような仕草をしたりすることがあります。これらの行動は、安心して卵を産み付けられる場所を探している証拠であり、飼い主にとっては産卵の準備をする良いタイミングとなります。

抱卵しているのに卵を産まない原因

お腹が大きく膨らみ、抱卵しているように見えるのに、なかなか卵を産まないという状況は、飼育者を心配させる一因です。この場合、メダカが産卵に至らない何らかの環境的な要因が隠れている可能性が考えられます。

最も一般的な原因は、水温と日照時間です。メダカは、水温が安定して20℃以上になり、日照時間が12~14時間程度確保されると産卵が活発になります。水温が低かったり、不安定であったり、照明をつけている時間が短かったりすると、メダカは繁殖の準備を中断してしまうことがあります。特に季節の変わり目などは、水温が不安定になりがちなので注意が必要です。

次に、栄養状態も大きく影響します。産卵には多くのエネルギーを消費するため、栄養価の高い餌が不足していると、卵は持っていても産む体力がない、あるいは卵が十分に成熟しないことがあります。普段の餌に加えて、ブラインシュリンプなどの栄養価が高い生き餌や、高タンパクな繁殖用の餌を与えてみるのも一つの方法です。

また、水質の悪化や頻繁な環境変化によるストレスも、産卵を妨げる大きな要因となります。アンモニアや亜硝酸塩の濃度が高い水質では、メダカは生命維持を優先するため、繁殖行動どころではなくなってしまいます。定期的な水換えを怠らず、常に良好な水質を保つことが大切です。

さらに、相性の良いオスがいない、あるいはオスの数が少なすぎてメスが落ち着けないというケースもあります。オスによる適度な求愛行動が、メスの産卵を促すスイッチとなるため、水槽内のオスとメスのバランスを見直してみることも必要かもしれません。

オスのお腹が膨らんでいる場合とは

メダカのお腹の膨らみはメスの抱卵だけが原因ではなく、オスのお腹が大きくなることもあります。オスのお腹が膨らんでいる場合、それは病気や消化不良のサインである可能性が高いため、メスの場合よりも注意深い観察が求められます。

まず考えられるのは、単純な食べ過ぎや便秘です。特に餌を与えた直後にお腹が膨らむのは自然なことですが、時間が経っても膨らみが解消されない場合は、消化不良や便秘を起こしている可能性があります。フンが正常に出ているか、フンが長く糸のように繋がったままになっていないかを確認しましょう。

しかし、オスのお腹が異常に膨らんでいる場合、より深刻な病気の可能性を疑う必要があります。代表的なのが「腹水症」です。これは、エロモナス菌などの細菌感染により、内臓に炎症が起きて腹腔内に体液(腹水)が溜まってしまう病気です。腹水症になると、お腹が全体的にパンパンに膨れ上がり、進行すると松かさ病を併発して鱗が逆立つこともあります。

オスとメスの見分けは、ヒレの形を確認するのが最も確実です。

オスとメスの見分け方

- 背ビレ: オスは背ビレの後方に大きな切れ込みがあります。メスには切れ込みがありません。

- 尻ビレ: オスは尻ビレが大きく、平行四辺形のような形をしています。メスは尻ビレが比較的小さく、後方に向かって細くなる三角形に近い形です。

この見分け方を参考に、お腹が膨らんでいる個体がオスであると確認できた場合は、抱卵の可能性はないため、消化不良や病気を念頭に置いて、さらなる観察と適切な対応を検討する必要があります。

病気の可能性と体調悪いサインは?

前述の通り、お腹の膨らみが抱卵ではない場合、何らかの病気や体調不良を疑う必要があります。メダカは言葉を話せないため、飼い主が日々の観察から体調悪いサインはを早期に察知することが、命を救う上で非常に大切になります。お腹の膨らみ以外にも、以下のようなサインが見られたら注意が必要です。

まず、泳ぎ方に異常がないかを確認しましょう。健康なメダカは水槽内を元気に泳ぎ回りますが、体調を崩すと、水槽の底でじっとして動かなくなったり、逆に水面近くで力なく漂ったりすることがあります。また、体を左右にフラフラとさせながら泳いだり、回転するような異常な泳ぎ方をしたりする場合も、神経系に異常をきたしている病気の可能性があります。

次に、食欲の変化です。いつもは勢いよく餌に食いついてくるメダカが、餌に見向きもしなかったり、口に入れてもすぐに吐き出してしまったりするのは、内臓疾患やストレスによる体調不良の明確なサインです。

体の外見にも注意を払いましょう。鱗が逆立っているのは松かさ病の典型的な症状です。他にも、体に白い点々(白点病)や綿のようなもの(水カビ病)が付着していないか、ヒレが裂けたり溶けたりしていないか(尾ぐされ病)、体色が黒ずんだり白っぽくなったりしていないかなど、普段の様子と違う点がないかを細かくチェックすることが求められます。

これらのサインは、病気の初期段階で現れることが多く、早期発見・早期治療ができれば回復する可能性も高まります。お腹が大きいという変化に気づいたら、併せて全身の状態をくまなく観察する習慣をつけましょう。

症状別に解説!メダカのお腹が大きい時の対処法

メダカのお腹が大きい原因が病気であると推測される場合、症状に応じた迅速かつ適切な対処が不可欠です。この章では、松かさ病や便秘といった代表的な症状を取り上げ、それぞれの具体的な対処法と、万が一の事態に備えるための知識について詳しく解説していきますので、諦めずに最善を尽くしましょう。

注意したい松かさ病の症状

松かさ病は、メダカの病気の中でも特に警戒すべきものの一つです。この病気の主な原因は、常在菌であるエロモナス菌の感染によるものとされています。健康なメダカであれば問題になることは少ない菌ですが、水質の悪化や急な水温変化、ストレスなどでメダカの免疫力が低下した際に発症しやすくなります。

松かさ病の最も特徴的な症状は、その名の通り、体が松ぼっくりのように膨れ上がり、全身の鱗が逆立つことです。これは、内臓機能に障害が起きて腹部に水(腹水)が溜まり、その圧力で鱗が押し上げられるために起こります。

初期症状としては、まず食欲が若干落ちたり、動きが鈍くなったりといった些細な変化から始まります。この段階ではまだ外見上の変化は少ないかもしれませんが、注意深く観察すると、お腹が少し膨らんできたり、鱗がわずかに浮き上がって見えたりすることがあります。

病気が進行すると、お腹の膨らみと鱗の逆立ちは誰が見ても明らかなほど顕著になります。この状態になると、泳ぐ力もほとんどなくなり、水槽の底でじっとしているか、水面に浮いたままになります。ここまで進行してしまうと治療は非常に困難となり、残念ながら死に至るケースが多くなります。

したがって、松かさ病の対応で最も大切なのは、いかに早く初期症状に気づけるか、という点に尽きます。少しでも「様子がおかしい」と感じたら、すぐに隔離して治療を開始することが、回復の可能性を高める唯一の方法と言えるでしょう。

お腹パンパンな便秘の時の対処法

メダカのお腹がパンパンに膨らんでいる原因が便秘である場合、適切な対処法を施すことで改善が期待できます。便秘は、餌の与えすぎや、消化しにくい餌、水温の低下による消化機能の低下などが原因で起こります。フンが長く繋がっていたり、フンをする様子が見られなかったりする場合は、便秘を疑いましょう。

まず、最も基本的で効果的な対処法は「餌切り(絶食)」です。便秘の疑いがあるメダカを別の容器に隔離し、1~3日程度、餌を与えるのを完全に止めます。これにより、消化器官を休ませ、溜まっている未消化物やフンが排出されるのを促します。多くの初期の便秘は、これだけで改善することがあります。

餌切りと並行して行うと効果的なのが「水温の調整」です。メダカは変温動物であるため、水温が低いと消化酵素の働きが鈍くなり、消化不良を起こしやすくなります。飼育水温を25℃~28℃程度の範囲で、ヒーターなどを使ってゆっくりと上げて維持することで、新陳代謝を活発にし、消化を助けることができます。

さらに、症状が改善しない場合には「塩水浴」が有効な手段となります。これは、飼育水を0.5%程度の食塩水(水1リットルに対して塩5グラム)にすることで、浸透圧調整の負担を軽減し、メダカが持つ自己治癒力を高めることを目的とした治療法です。塩水浴中は、必ずエアレーションを行い、酸欠にならないように注意してください。塩水浴を行いながら餌切りを続けることで、フンの排出が促されることがあります。

これらの対処法を試しても改善が見られない場合は、消化器官に別の問題がある可能性も考えられます。いたずらに長期間同じ治療を続けるのではなく、状況を見ながら対応を変えていく柔軟さも必要です。

お腹パンパンで死んだ場合の要因

愛情を込めて育てていたメダカが、お腹パンパンのまま死んだという現実は、飼い主にとって非常につらい経験です。しかし、その死を無駄にしないためにも、考えられる要因を冷静に究明し、残された他のメダカを守るための教訓とすることが大切になります。

お腹が膨らんだ状態で死んでしまう最も一般的な要因は、やはり病気の進行です。特に、前述した松かさ病は、一度発症すると治療が難しく、腹水が溜まって内臓が圧迫され、多臓器不全に陥って死に至ります。発見が遅れ、鱗が完全に逆立った状態では、残念ながら救うことは困難です。

また、産卵がうまくいかず、卵が体内で詰まってしまう「卵詰まり(エッグバインディング)」も、メスが死んでしまう原因の一つです。過度に大きな卵や、産卵する体力が無い場合に起こりやすく、詰まった卵が体内で腐敗してしまい、中毒症状を引き起こして死に至ることがあります。

他にも、消化器官の病気や腫瘍などが原因で、お腹が膨らんで死に至るケースも考えられます。これらの内臓疾患は外見からの判断が難しく、気づいた時には手遅れになっていることも少なくありません。

いずれの要因にせよ、一匹が死んでしまったということは、その水槽の飼育環境に何らかの問題が潜んでいる可能性を示唆しています。水質の悪化、過密飼育によるストレス、不適切な餌、急激な水温変化など、病気を引き起こす要因がなかったかを徹底的に見直しましょう。定期的な水換えやフィルターの掃除を徹底し、残されたメダカたちが健康に過ごせる環境を再構築することが、飼い主の重要な務めです。

寿命が近いメダカに見られるサイン

メダカのお腹が大きいという状態が、必ずしも病気や異常を示すものではなく、天寿を全うする過程で見られる変化の一つである可能性も考慮に入れる必要があります。メダカの寿命は、飼育環境にもよりますが、一般的に1年半から2年ほどです。寿命が近づいてくると、人間と同じように様々な老化のサインが現れ始めます。

老化による最も分かりやすいサインの一つが、体型の変化です。特に、背骨が少しずつ曲がってきて、体が「く」の字のように見えることがあります。これは、筋肉が衰えることで骨格を正常に支えられなくなるために起こる現象です。泳ぎ方も若い頃のような俊敏さはなくなり、ゆったりと漂うように泳ぐことが多くなります。

また、食が細くなるのも特徴です。若い頃のように積極的に餌を追いかけることがなくなり、食べる量も明らかに減ってきます。これにより、全体的に体が痩せて細くなることが多いですが、内臓機能の低下によって腹水が溜まり、結果的にお腹だけが膨らんで見えるというケースも稀にあります。

体色の輝きが失われ、全体的に色褪せたような印象になることも、老化のサインと言えるでしょう。ヒレにハリがなくなり、動きも緩慢になります。

これらの寿命が近いサインが見られるメダカに対しては、積極的な治療というよりは、穏やかな最期を迎えさせてあげるための環境を整えることが大切です。他の元気な個体からの攻撃を避けるために隔離したり、水流の弱い場所で静かに過ごさせてあげたりするなどの配慮が求められます。これは自然の摂理であり、飼い主としては、これまで楽しませてくれたことに感謝しつつ、静かに見守ってあげることが最善のケアとなります。

メダカのお腹が大きい時はまず冷静な観察を

この記事では、メダカのお腹が大きい時に考えられる様々な原因と対処法について解説してきました。愛らしいメダカのお腹の膨らみは、新しい命の誕生を予感させる喜ばしい抱卵かもしれませんし、卵産む前兆である可能性が高いです。しかし、抱卵しているように見えてもなかなか産まない場合は、水温や日照時間などの飼育環境を見直す必要があります。オスのお腹が大きい場合は抱卵ではないため、病気や消化不良を疑いましょう。

一方で、そのお腹の膨らみは、進行すると非常に危険な松かさ病をはじめとする病気や、お腹パンパンになる便秘のサインかもしれません。体調悪いサインはないか、泳ぎ方や食欲など、お腹以外の様子も注意深く見てください。これらのサインを見逃し、放置してしまうと、残念ながらお腹パンパンのまま死んだという最悪の結果につながることもあります。もちろん、それが避けられない寿命のサインである場合もありますが、まずは原因を正確に突き止め、症状に合わせた適切な対処法を施すことが何よりも肝心です。

メダカのお腹が大きい時に確認すべき重要ポイントは以下の通りです。

- まずはお腹の膨らんでいる場所を観察し、抱卵か病気かを見極める

- 抱卵の場合は、産卵しやすいように水温や日照時間、栄養を管理する

- 松かさ病の初期症状である鱗の逆立ちを見逃さない

- 便秘が疑われる場合は、餌切りや塩水浴を試す

- 一つの命の終わりから、飼育環境全体を見直す機会とする

大切なメダカの小さな変化にいち早く気づき、正しい知識を持って対応することが、メダカを長く健康に飼育するための鍵となります。