大切に育てていたメダカの姿が、ある日突然見えなくなると、とても心配になりますよね。

その理由は様々で、単に物陰に隠れるだけでなく、思わぬ場所への飛び出し事故や、成魚による稚魚の共食いも考えられます。室内と屋外どちらの飼育環境でも、気づかぬうちに進行した水質悪化や酸欠、そして病気が引き金になることも少なくありません。

多くの場合、死骸が見つからないケースや、底で動かない状態が続いた後にいなくなるなど、はっきりとした原因が分からないこともあります。

しかし、突然死や大量死といった最悪の事態を避けるためにも、考えられる原因と対策を事前に知っておくことが大切です。この記事では、メダカがいなくなる様々な原因を詳しく解説し、今すぐできる対策を紹介します。

- メダカが消える主な原因(隠れる・飛び出し・死亡など)

- 死骸が見つからない場合に考えられる複数の理由

- 室内と屋外、それぞれの環境で特に注意すべき点

- メダカが消える前兆やサインと具体的な予防策

メダカが消えた?考えられる主な理由

メダカが隠れる場所と見つけ方

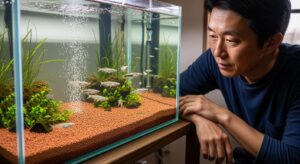

飼っているメダカの姿が見えなくなった時、まず考えられるのは、水槽や飼育容器内のどこかに隠れている可能性です。メダカは本来、外敵から身を守るために物陰に隠れる習性を持っています。特に、新しく水槽に入れたばかりで環境に慣れていない個体や、他の魚から追いかけられている個体は隠れがちになります。

隠れ場所として考えられるのは、水草の茂み、流木や石の隙間、設置しているフィルターやヒーターの裏側などです。まずはこれらの場所を、メダカを驚かせないようにそっと覗いてみてください。特に、アナカリスやマツモのような葉が密に茂る水草は、絶好の隠れ家となります。

もし見つからない場合でも、すぐに死んでしまったと判断するのは早計です。臆病な性格のメダカは、人が近づく気配を感じて数時間から一日以上隠れ続けることもあります。少し時間を置いてから再度確認するか、餌の時間になってメダカが自分から出てくるのを待つのも一つの方法です。したがって、メダカの姿が見えない場合は、まず飼育環境の中にある隠れ場所を丁寧に探すことが最初のステップとなります。

対策したい水槽からの飛び出し事故

メダカが消える原因として、水槽や飼育容器からの飛び出し事故は決して少なくありません。特に、驚いた時や水質が急変した時に、メダカはパニックになって水面から高くジャンプすることがあります。

飛び出しが起こりやすい状況としては、以下のようなケースが挙げられます。

- 水位が容器の縁ギリギリまで満たされている

- 水槽に蓋をしていない、または隙間が大きい

- 夜間に部屋の電気を急につけるなど、メダカを驚かせる行動があった

- 水質の悪化や急激な水温変化でストレスを感じている

対策として最も効果的なのは、水槽や容器に蓋をすることです。完全に密閉する必要はありませんが、メダカが通り抜けられない程度の網目のものや、隙間のないガラス蓋などを設置すると安心です。蓋ができない場合は、水位を容器の縁から5cm以上下げておくだけでも、飛び出しのリスクを大幅に減らすことができます。

また、浮き草を多めに浮かべておくことも有効な対策の一つです。浮き草は水面を覆うことでメダカのジャンプを防ぐ障害物になるだけでなく、メダカの隠れ家となってストレスを軽減する効果も期待できます。

死骸が見つからない場合の理由と原因

メダカが死んでしまったにもかかわらず、その死骸が見つからないケースは頻繁に起こります。これは飼育環境内に、死骸が自然に分解されたり、他の生体によって食べられたりする要因が存在するためです。

まず、主な理由として考えられるのが、他の生体による捕食です。メダカと一緒にヤマトヌマエビやミナミヌマエビ、ヒメタニシなどを飼育している場合、死んだメダカはこれらの生物にとって貴重なタンパク源となります。特にエビ類は雑食性が強く、弱ったり死んだりした魚を素早く食べてしまうため、数時間から半日もあれば死骸は跡形もなくなってしまうでしょう。これは、水質悪化を防ぐという点では自然な浄化作用と言えます。

次に、バクテリアによる分解が挙げられます。水槽内にろ過バクテリアが十分に繁殖している良好な環境では、死骸の分解が比較的速く進みます。特に稚魚や小さな個体の場合、数日のうちに分解されて姿が見えなくなることもあります。

他にも、フィルターの吸水口に吸い込まれてしまうケースも考えられます。特に外掛け式フィルターや外部フィルターを使用している場合、吸水口のストレーナー部分に死骸が引っかかっていることがありますので、確認してみると良いでしょう。

成魚が稚魚を共食いする可能性

メダカは、生まれたばかりの稚魚や卵を食べてしまう習性があります。もし、成魚と同じ容器で卵を孵化させたり、稚魚を育てたりしている場合、親メダカや他の成魚に食べられて数が減ってしまった可能性が非常に高いと考えられます。

メダカは動くものに反応して口に入れる性質があり、自分の子どもであっても餌と認識してしまうのです。特に、孵化したばかりの稚魚は遊泳力が弱く、成魚にとっては格好の餌食となります。そのため、繁殖を考えている場合は、親と卵・稚魚を必ず別の容器に分ける「隔離」という対策が不可欠です。

具体的な対策としては、メダカが卵を産み付けたホテイアオイなどの水草や産卵床を、別の飼育容器に移す方法が一般的です。卵を隔離して別の容器で孵化させれば、稚魚が食べられる心配はありません。

また、ある程度大きくなった稚魚(体長1cm程度)であっても、口に入るサイズであれば成魚に食べられてしまうことがあります。成魚のいる水槽に稚魚を戻すタイミングは、成魚の口に入らないサイズ(目安として1.5cm〜2cm以上)に成長してからにすると安全です。

室内と屋外で異なる飼育環境

メダカがいなくなる原因は、室内飼育と屋外飼育で大きく異なります。それぞれの環境特有のリスクを理解し、対策を講じることが大切です。

屋外飼育の注意点

屋外飼育(ビオトープなど)で最も注意すべきなのは、鳥や昆虫といった天敵の存在です。サギやカラスなどの鳥類は、浅い容器のメダカを簡単に見つけて捕食します。また、ヤゴ(トンボの幼虫)は水中でメダカを襲う強力な捕食者です。いつの間にかトンボが産卵し、知らないうちにヤゴが容器内で育っていることがあります。他にも、地域によってはイタチやアライグマ、ヘビなどが現れる可能性も否定できません。

これらの天敵からメダカを守るためには、飼育容器の上に網やネットを張るのが最も効果的です。また、ヤゴの侵入を防ぐためには、定期的に容器内をチェックし、見つけ次第取り除く必要があります。

室内飼育の注意点

一方、室内飼育では天敵の心配はほとんどありませんが、別の要因に注意が必要です。前述の通り、水槽からの飛び出し事故は室内でよく見られるケースです。また、人間が生活する空間であるため、殺虫剤や芳香剤などの化学物質が水槽に入り込み、メダカが全滅してしまうリスクも考えられます。水槽の近くでスプレー類を使用するのは避けるべきです。

このように、飼育環境によって注意すべきポイントは異なります。自身の飼育環境を見直し、適切な対策を行うことで、メダカが突然いなくなるリスクを減らすことができます。

状況別に見るメダカが消えた原因

水質悪化による酸欠や病気に注意

メダカがいなくなる背景には、目に見えにくい水質の悪化が隠れていることが多々あります。餌の食べ残しやフンが水中で分解される過程で、メダカにとって有害なアンモニアや亜硝酸といった物質が発生します。これらが蓄積すると、メダカは大きなストレスを受け、病気にかかりやすくなったり、最悪の場合は死に至ったりします。

特に水量が少ない小型の容器では、水質の悪化が急速に進むため注意が必要です。水が悪化すると、水中の酸素濃度が低下し、酸欠を引き起こすこともあります。メダカが水面で口をパクパクさせる「鼻上げ」という行動は、酸欠の代表的なサインです。この状態を放置すると、メダカは衰弱して死んでしまいます。

また、水質の悪化はメダカの免疫力を低下させ、様々な病気の原因となります。

| 病名 | 主な症状 | 初期対策 |

| 白点病 | 体やヒレに白い点がつく | 飼育水を0.5%の塩水にして塩水浴を行う、水温を徐々に上げる |

| 水カビ病 | 体に白い綿のようなものが付着する | 飼育水を0.5%の塩水にして塩水浴を行う、患部が広がる前に隔離する |

| 尾ぐされ病 | 尾ビレが溶けるようにボロボロになる | 飼育水を清潔に保つための水換え、症状に応じて薬浴を検討する |

これらの病気にかかったメダカは、体力を消耗して物陰に隠れたり、やがて死んでしまったりします。これを防ぐためには、定期的な水換えが不可欠です。全体の3分の1程度の水を1〜2週間に一度換えることを目安に、飼育環境を清潔に保つことを心がけましょう。

底で動かないのは危険なサイン

メダカが水槽の底でじっとして動かない場合、それは体調不良のサインである可能性が高いです。健康なメダカは、基本的に水中を元気に泳ぎ回っています。もちろん、夜間や休息時に底で静止することはありますが、日中にもかかわらず長時間動かない、餌に反応しないといった場合は注意深く観察する必要があります。

底で動かなくなる原因としては、まず病気や衰弱が考えられます。前述の水質悪化によるストレスや、何らかの病気にかかっているのかもしれません。エラやヒレの動き、体の表面に異常がないかなどをよく確認してください。

次に考えられるのが、急激な水温の変化です。メダカは変温動物であるため、水温が急激に下がると活動が著しく鈍り、底で動かなくなることがあります。特に冬場や、季節の変わり目に水換えを行った際に水温が大きく異なると、メダカはショック状態に陥ることがあります。水換えの際は、新しい水の温度を元の飼育水の温度に合わせる「水温合わせ」を必ず行いましょう。

この状態を放置すると、メダカはそのまま弱って死んでしまうことがあります。死んだ後、他の生体に食べられたり、水草の陰に隠れたりして、結果的に「消えた」ように見えるのです。したがって、底で動かない個体を見つけたら、それはメダカからの危険信号だと捉え、原因を特定し対処することが大切です。

突然死や大量死につながるケース

一匹だけでなく、複数のメダカが突然死んだり、大量にいなくなったりする場合、飼育環境に深刻な問題が発生している可能性が疑われます。個別の病気や寿命とは異なり、環境全体に影響を及ぼす原因が考えられます。

最も一般的な原因は、急激な水質や水温の変化です。例えば、真夏に水温が急上昇して高水温になったり、豪雨によって屋外の飼育容器に酸性の雨水が大量に流れ込んだりすると、水質が急変し、メダカがショック死してしまうことがあります。特に、水量の少ない容器では環境変化の影響を非常に受けやすくなります。

また、農薬などの有害物質の混入も大量死を引き起こす原因です。屋外飼育の場合、近隣の田畑や家庭菜園で使用された農薬が風で飛んできたり、雨で流れ込んだりするリスクがあります。室内であっても、前述の通り、殺虫スプレーや蚊取り線香の煙などが水槽に入ることで、メダカが全滅してしまうことがあります。

これらの事態を防ぐためには、日頃から飼育環境の変化に気を配ることが鍵となります。屋外の場合は、雨が直接大量に入らないように軒下に置くか、蓋をするなどの対策が有効です。室内では、水槽の近くで化学薬品を使わないように家族でルールを決めておくと良いでしょう。突然の大量死は飼い主にとって非常にショックな出来事ですが、原因の多くは環境管理によって防ぐことが可能です。

まとめ:メダカが消えた時にすべきこと

これまで解説してきたように、メダカが消える理由は一つではありません。パニックにならず、考えられる可能性を一つずつ確認していくことが大切です。この記事の重要なポイントを以下にまとめます。

- メダカが消えたら、まず水草の茂みやフィルターの裏を探す

- 隠れているだけかもしれないので、少し時間を置いて様子を見る

- 飛び出し事故を防ぐには、水槽の蓋や水位の調整が効果的

- 浮き草は飛び出し防止と隠れ家の両方に役立つ

- 死骸が見つからないのはエビやバクテリアによる分解が主な理由

- 繁殖を考えるなら、親メダカと卵や稚魚は必ず分ける

- 成魚の口に入らないサイズになるまで稚魚は隔離して育てる

- 屋外飼育では鳥やヤゴなどの天敵対策としてネットが有効

- 室内飼育では殺虫剤などの化学物質の混入に注意する

- 水面での鼻上げは酸欠のサインで、水質悪化が疑われる

- 定期的な水換えは病気の最大の予防策となる

- 白点病や水カビ病など、メダカがかかりやすい病気の症状を知っておく

- 日中に底でじっと動かないのは体調不良のサイン

- 水換え時の急な水温変化はメダカに大きなダメージを与える

- 突然死や大量死は、急激な環境変化や有毒物質の混入が原因のことが多い