メダカの卵を無事に孵化させたいと考えたとき、多くの方がメチレンブルーの使用を検討するのではないでしょうか。しかし、その薬浴期間がいつまでなのか、適切な水換え頻度はどのくらいなのか、具体的な使い方について疑問を持つ方も少なくありません。

また、メチレンブルーの安全性やデメリット、入れすぎによる死ぬリスクについても気になるところです。青く卵が染まる理由や有精卵との見分け方、孵化までの日数、さらには水道水での管理や代用品の有無など、知りたい情報は数多いことでしょう。

この記事では、メダカの卵を管理する上でのメチレンブルーの正しい使い方について、初心者の方にも分かりやすく解説します。失敗や後悔をしないためにも、ぜひ最後までご覧ください。

- メチレンブルーの正しい使い方と効果的な薬浴期間

- メチレンブルーを使用する上でのメリットと注意すべきデメリット

- 卵をカビから守り、無事に孵化させるための具体的な管理方法

- メチレンブルーを使用しない場合の卵の管理方法や代替策

メダカの卵、メチレンブルーはいつまで?基本の使い方

この章では、メチレンブルーの基本的な使い方と効果について解説します。

メチレンブルーの安全性と効果

メチレンブルーは、観賞魚用の魚病薬として古くから利用されており、主に白点病の治療や水カビの予防に使われます。メダカの卵の管理においては、水カビの発生を抑制し、孵化率を高める目的で広く用いられています。

メチレンブルーの主な効果

メダカの卵にとって最大の敵の一つが水カビです。特に無精卵や途中で死んでしまった卵に発生しやすく、放置すると健康な有精卵にもカビが広がり、全滅させてしまうことがあります。メチレンブルーには、この水カビの菌糸の成長を阻害する作用があり、卵をカビの脅威から守ってくれます。

安全な使用方法

メチレンブルーは、製品に記載されている規定の濃度を守って正しく使用すれば、メダカの卵に対して安全性が高いと考えられています。大切なのは、濃度が濃すぎても薄すぎてもいけないということです。濃度が濃すぎると卵の発生に悪影響を与える可能性があり、逆に薄すぎると十分なカビ防止効果が得られません。使用する際は、必ず製品の説明書をよく読み、スポイトなどを使って正確な量を添加することが肝心です。

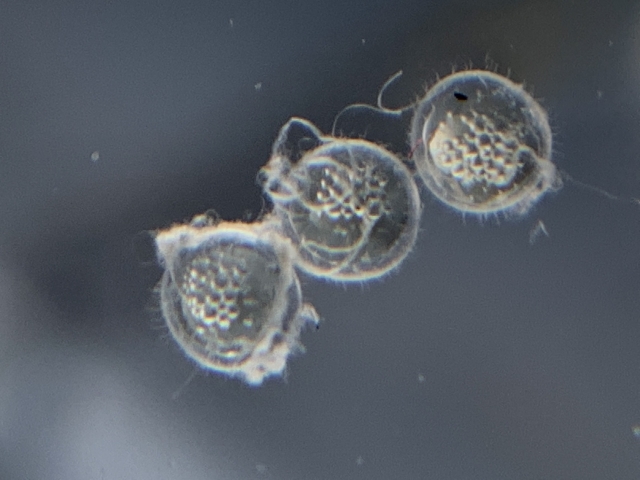

無精卵が青く卵が染まる仕組みと無精卵の見分け方

メチレンブルー溶液にメダカの卵を入れると、一部の卵が青く染まることがあります。これは、無精卵や途中で発生が止まってしまった死卵である可能性が高いサインです。

生きている有精卵の卵膜は、外部からの物質の侵入を防ぐ機能を持っています。そのため、メチレンブルーの色素は卵の内部に浸透しにくく、卵は透明感を保ったままです。

一方、無精卵や死卵は卵膜の機能が失われているため、メチレンブルーの色素が容易に内部へ浸透し、卵全体が青く染まります。この性質を利用することで、健康な卵とそうでない卵を簡単に見分けることが可能になります。

青く染まった卵を見つけたら、カビの発生源となる前にスポイトなどで速やかに取り除くようにしましょう。これにより、他の健康な卵をカビから守り、容器内の水質悪化を防ぐことができます。

メダカの卵が孵化までの日数と水温

メダカの卵が孵化するまでの日数は、一定ではありません。最も大きく影響を与える要因は「水温」です。メダカは変温動物であるため、水温が高いほど体内の化学反応が活発になり、卵の発生スピードが速くなる傾向にあります。

一般的に、メダカの卵の孵化には「積算温度」という考え方が用いられ、「水温(℃)×日数 = 約250℃」という計算式が目安とされています。例えば、水温が25℃であれば約10日で孵化し、20℃であれば12~13日かかる計算です。

以下に、水温と孵化日数の目安を表にまとめました。

| 水温 | 孵化までの日数の目安 |

| 30℃ | 約8日 |

| 25℃ | 約10日 |

| 20℃ | 約12~13日 |

| 18℃ | 約14日 |

| 15℃ | 約16~17日 |

このように、水温を一定に保つことで、おおよその孵化日を予測できます。ただし、これはあくまで目安であり、個体差や環境によって多少前後することがあります。安定した水温を維持することが、計画的な管理と高い孵化率につながる鍵となります。

効果を最大化するメチレンブルーの薬浴期間

メチレンブルーをいつまで使用するかは、多くの人が悩むポイントです。効果を最大限に引き出し、安全に卵を管理するための最適な薬浴期間は、「採卵直後から、孵化が始まる直前まで」です。

卵は孵化するまでの間、常に水カビのリスクにさらされています。そのため、親メダカから採卵した後、できるだけ速やかに規定濃度のメチレンブルー溶液に浸けるのが理想的です。

そして、使用をやめるタイミングは「孵化の兆候が見られたとき」です。卵の中の稚魚の目が黒くはっきりしてきたり、中で体が動いているのが確認できたりしたら、孵化が近いサインです。最初の1匹が孵化を始めたら、すべての卵をメチレンブルー溶液から取り出し、カルキ抜きをした新しい飼育水(親のいる水槽の水や、汲み置きした水など)に移しましょう。

孵化したばかりの稚魚(針子)は非常にデリケートです。薬液に長時間さらされると、体力を消耗したり、発育に悪影響が出たりする可能性があるため、孵化が始まったら速やかに薬浴を終了させることが大切です。

知っておきたいメチレンブルーのデメリット

メチレンブルーは水カビ防止に非常に有効な薬品ですが、使用する上でのデメリットも理解しておく必要があります。

第一に、メチレンブルーは強力な殺菌作用を持つため、水カビだけでなく、水槽内の環境を維持するために必要な有益なろ過バクテリアまで殺してしまいます。このため、フィルターが設置された親メダカのいる本水槽などで直接使用することは絶対に避けるべきです。必ず別の容器に隔離して使用してください。

第二に、水草に対しても悪影響があります。メチレンブルーは光合成を阻害する作用があるため、水草が入った容器で使用すると、水草を枯らしてしまう可能性があります。卵を管理する容器には、水草を入れないようにしましょう。

最後に、色素が非常に強力であるという点も挙げられます。手や衣服、使用した容器などに付着すると、色が落ちにくく青く染まってしまいます。作業をする際は、手袋を着用したり、汚れてもよい服装で行ったりするなどの対策をおすすめします。

メダカの卵にメチレンブルーはいつまで?注意点と代替法

この章では、メチレンブルーを使う際の具体的な注意点や、使用しない場合の管理方法について掘り下げていきます。

メチレンブルーの入れすぎはNG

メチレンブルーを使用する際、最も注意すべき点の一つが「入れすぎない」ことです。カビ防止効果を高めたいという思いから、つい規定量よりも多く入れてしまう方がいますが、これは非常に危険です。

規定濃度を超えたメチレンブルーは、水カビだけでなく、健康な有精卵の発生をも阻害してしまう可能性があります。最悪の場合、卵が孵化できずに死んでしまうことも考えられます。

使用する際は、必ず製品のパッケージや説明書に記載されている用法・用量を守ってください。飼育容器の水の量を正確に把握し、スポイトや計量スプーンなどを使って1滴単位で慎重に添加することが失敗を防ぐポイントです。もし誤って多く入れすぎてしまった場合は、速やかに水で薄めるか、新しい溶液を作り直すようにしましょう。

稚魚が死ぬリスクを減らす使い方

無事に卵が孵化しても、稚魚が死んでしまっては元も子もありません。稚魚が死ぬリスクを減らすためには、メチレンブルーの使用をやめるタイミングが極めて大切になります。

前述の通り、孵化したばかりの稚魚は非常にデリケートです。メチレンブルーの薬液は、稚魚にとって大きなストレスとなり、体力を奪い、衰弱させる原因になりかねません。また、メチレンブルーは、稚魚の初期飼料となるインフゾリア(微生物)なども殺菌してしまうため、餌不足に陥るリスクもあります。

したがって、稚魚が死ぬリスクを最小限に抑えるには、孵化が始まったらすぐに卵をメチレンブルー溶液から取り出し、カルキを抜いたきれいな水に移すことが必要です。卵の様子を毎日よく観察し、黒い目が見え始めたら特に注意を払い、孵化の兆候を見逃さないようにしましょう。

カビを防ぐための適切な水換え頻度

メチレンブルーを使用していても、水換えはカビ対策において重要な役割を果たします。死んでしまった卵や水中のゴミはカビの栄養源となり、放置すると水質が悪化し、カビの発生リスクを高めます。

適切な水換え頻度は、飼育環境にもよりますが、2~3日に1回、容器の底のゴミをスポイトで吸い出しながら、全体の1/3程度の水を交換するのが一つの目安です。特に、青く染まった死卵を見つけた場合は、それを取り除くと同時に水を換えると、より清潔な環境を維持できます。

水換えの際には、新しい水の水温を容器内の水温とできるだけ合わせておくことが大切です。急激な水温変化は卵に大きなダメージを与える可能性があるため、注意が必要です。こまめな水換えによって常に水をきれいに保つことが、孵化率の向上につながります。

水道水だけで卵を管理する方法

メチレンブルーを使わずに、水道水だけでメダカの卵を管理することも可能です。ただし、薬品を使わない分、よりこまめな管理が求められます。

この方法のポイントは、水道水に含まれる「塩素(カルキ)」の殺菌作用を利用することです。カルキ抜きをしていない、蛇口から出したばかりの水道水を使い、その殺菌力で水カビの発生を抑えます。

具体的な手順としては、まず小さな容器に水道水を入れ、そこに採卵したメダカの卵を移します。そして、毎日1回、容器の水をすべて新しい水道水に交換します。この毎日の全換水によって、カビの胞子や雑菌を洗い流し、常に塩素の殺菌効果が期待できる状態を保ちます。

この方法は手軽ですが、塩素が卵の発生にわずかながら影響を与える可能性も指摘されています。また、毎日の水換えを怠ると一気にカビが発生するリスクがあるため、手間を惜しまないことが成功の条件と言えます。

メチレンブルーの代用になるもの

メチレンブルーの代わりになるものを探している方もいるかもしれません。観賞魚用の薬品としては、アグテンやグリーンFリキッドといった、マラカイトグリーンを主成分とする魚病薬が水カビ病の治療に使われることがあります。しかし、これらも薬品であることに変わりはなく、使用する際は規定量を厳守する必要があります。

薬品以外では、抗菌作用があると言われるものを利用した民間療法的な方法も存在します。例えば、鷹の爪(唐辛子)や、ヒバ油、グリーンウォーター(青水)などが挙げられます。

ただし、これらの方法は科学的に効果が証明されているわけではなく、効果には個体差や環境差が大きいのが実情です。場合によっては、卵や孵化した稚魚に悪影響を及ぼす可能性もゼロではありません。これらの代用品を試す場合は、あくまで自己責任で行うという認識を持つことが大切です。確実性を求めるのであれば、観賞魚用として実績のあるメチレンブルーを使用するのが最も安全な選択肢と考えられます。

総括:メダカの卵メチレンブルーはいつまでが最適か

この記事で解説した「メダカの卵とメチレンブルー」に関する要点を以下にまとめます。

- メチレンブルーは水カビの発生を防ぎ孵化率を高める

- 最適な薬浴期間は採卵直後から孵化が始まる直前まで

- 孵化が始まったら稚魚を速やかに新しい飼育水に移す

- 使用の際は製品に記載された規定濃度を厳守する

- メチレンブルーの入れすぎは卵や稚魚に悪影響を及ぼす

- 死卵や無精卵はメチレンブルーの色素で青く染まる

- 青く染まった卵はカビの発生源になるため取り除く

- 孵化までの日数は水温に依存し25℃で約10日が目安

- 水温と日数を掛け合わせた積算温度は約250℃が基準

- デメリットとして有用なろ過バクテリアも殺してしまう

- 水草やフィルターのある本水槽での使用は避ける

- 色素が強力なため手や容器が染まることに注意する

- 清潔な環境を保つため2〜3日に一度の水換えが効果的

- 水道水の塩素を利用して管理することも可能だが毎日の換水が必要

- 確実な効果が保証された代用品は基本的にないと考える