大切に育てていたメダカが、ある日突然死んでしまっていたら、とても悲しく、そして「なぜ?」と疑問に思うことでしょう。元気だったはずのメダカが次々死ぬ事態や、1匹の死をきっかけに大量死につながってしまう経験で、飼育者は大きな失望感に襲われてしまいます。

この記事では、メダカが突然死する原因について詳しくみていきます。特に室内での飼育環境や、良かれと思って行った水換えで即死する原因にも焦点を当てます。また、メダカが死ぬ前に見せるどんなサインがあるのか、水質悪化のサインをどう見分けるかについても併せて解説します。

さらに、一見動かないメダカが死んだふりをしている可能性や、本当に死んだサインの見分け方、体が弱い稚魚が死にやすい理由、そしてメダカが特に死ぬ時期など、飼育者が抱えるよくあるの疑問に答えていきます。

- メダカが突然死んでしまう主な原因

- 死ぬ前にメダカが見せる行動やサイン

- 大量死を防ぐための具体的な対策と注意点

- 稚魚や特定の季節に死亡率が上がる理由

メダカの急死・突然死を招く主な要因

- メダカが突然死する原因とは?

- 水換えで即死する原因と対策

- 室内飼育で注意すべきポイント

- 稚魚が死んでしまう主な理由

- メダカが死ぬ前のどんなサインがある?

- メダカの死んだサインの見分け方

メダカが突然死する原因とは?

メダカが突然死んでしまう原因は一つではなく、複数の要因が考えられます。丈夫な魚というイメージがありますが、飼育環境の変化には敏感な生き物です。主な原因として、餓死、暑さ、酸欠、病気、そして餌の与えすぎの5つが挙げられます。ここでは、それぞれの特徴についてみていきましょう。

餓死

特に屋外飼育で起こりがちなのが餓死です。ろ過フィルターを設置しないビオトープなどでは、餌の与えすぎが水質悪化に直結するため、給餌量を控えめにする傾向があります。しかし、メダカの数に対して餌や自然発生するプランクトンが不足すると、弱い個体から餓死してしまいます。

暑さ(高水温)

メダカは高水温に比較的強い魚ですが、35度を超える水温が長時間続いたり、一時的にでも40度近くになったりすると、体力を消耗し死んでしまいます。直射日光が当たる屋外はもちろん、室内でも窓際などに水槽を置いている場合は注意が必要です。

酸欠

水中の酸素不足も突然死の大きな原因です。水温が上昇すると、水に溶け込む酸素の量(溶存酸素量)は減少します。特に風のない暑い日は、水面からの酸素供給が減るため、酸欠のリスクが高まります。また、水草が多すぎると夜間に酸素を消費し、酸欠を引き起こすこともあります。

病気

メダカも白点病や尾腐れ病といった病気にかかります。新しいメダカや水草を持ち込んだ際に病原菌が侵入したり、ストレスで免疫力が低下して発症したりします。体が小さいため病気の発見が遅れがちで、気づいた時には手遅れになっていることも少なくありません。

餌の与えすぎ

意外に思われるかもしれませんが、餌の与えすぎも死因となります。メダカは胃を持たないため、一度に大量の餌を食べると消化不良を起こしやすいです。また、食べ残した餌は水質を悪化させ、病気の原因や環境の悪化を招き、間接的に死につながります。

水換えで即死する原因と対策

丁寧に行ったはずの水換えの直後にメダカが死んでしまうのは、飼育水と新しい水の「水温」と「水質」が急激に変化することによるショック症状が主な原因です。メダカは丈夫な魚ですが、環境の急変には非常に弱いという側面を持っています。

水温の急変は、メダカの体に大きな負担をかけます。例えば、冬場に冷たい水道水をそのまま足したり、夏場に極端に冷たい水を入れたりすると、人間でいうヒートショックのような状態になり、最悪の場合、即死してしまいます。

水質の急変も同様に危険です。長期間水換えをしていなかった水槽の水は、見た目は透明でも、pHなどの水質が大きく変化していることがあります。そこにカルキ抜きをしただけの新しい水を一度に大量に入れると、水質が急激に変わり、メダカは適応できずにショック死することがあります。

これらのショック症状を防ぐためには、「水合わせ」という作業が不可欠です。

正しい水合わせの手順

- 新しい水は、カルキ抜きをした後、水槽の近くに半日~1日置いて、飼育水と同じくらいの水温になるように調整します。

- 水換えは、全体の3分の1程度の量を基本とし、一度に全ての水を換えないようにします。

- 新しい水は、点滴のように少しずつ、時間をかけてゆっくりと水槽に注ぎ入れるのが理想です。

このひと手間をかけることで、水換えによる突然死のリスクを大幅に減らすことができます。

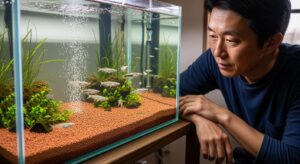

室内飼育で注意すべきポイント

室内飼育は天候の影響を受けにくく、管理しやすいというメリットがありますが、屋外飼育とは異なる注意点が存在します。これらを見落とすと、メダカの突然死につながる可能性があります。

まず考えられるのが、日照不足による問題です。メダカは太陽光を浴びることで、健康な体作りや骨の形成に必要なビタミンDを生成します。日光が全く当たらない環境では、メダカは健康に育たず、体調を崩しやすくなります。対策としては、水草育成用のLEDライトを1日8時間程度照射することで、日光の代わりとすることが可能です。

次に、酸欠や水質悪化の問題です。室内では屋外のように風で水面が揺れることが少ないため、酸素が水に溶け込みにくい傾向があります。特に小さな容器でフィルターなしで飼育している場合、過密飼育になるとすぐに酸欠やアンモニア中毒を引き起こします。これを防ぐためには、エアレーション(ぶくぶく)を設置するか、ろ過フィルターを導入して水を循環させ、バクテリアによる浄化を促すことが有効です。

そして、エアコンなどによる水温の急変にも注意が必要です。夏場や冬場にエアコンの風が水槽に直接当たると、水温が急激に変化し、メダカに大きなストレスを与えます。水槽は、直射日光やエアコンの風が直接当たらない、温度変化の少ない場所に設置するのが望ましいです。

稚魚が死んでしまう主な理由

生まれたばかりのメダカの稚魚が、いつの間にか数が減っている、あるいは全滅してしまうという悩みは少なくありません。稚魚が死んでしまう主な理由は「餓死」です。

生まれたばかりの稚魚は非常に小さく、口も小さいため、親メダカと同じ人工飼料を食べることができません。また、遊泳力も弱いため、広範囲を泳ぎ回って餌を探すことも困難です。飼育容器の中に、稚魚が食べられるインフゾリア(ゾウリムシなどの微生物)や植物プランクトン(グリーンウォーター)が十分にないと、数日のうちに餓死してしまいます。

対策としては、稚魚専用の餌を用意することが大切です。パウダー状の人工飼料や、ゾウリムシ、ミジンコといった生餌を与えるのが効果的です。餌は一度にたくさん与えるのではなく、1日に数回、こまめに与えるのがポイントです。

餓死の他にも、親メダカや他の魚に食べられてしまう「被食」も大きな原因です。メダカには自分の子どもを食べる習性があるため、卵や稚魚は親とは別の容器に隔離して育てる必要があります。また、わずかな水流でも体力を消耗してしまうため、フィルターの水流を弱めたり、スポンジフィルターを使用したりするなどの配慮も重要となります。

メダカが死ぬ前のどんなサインがある?

メダカは体調が悪くなると、死んでしまう前にいくつかの特徴的な行動やサインを見せることがあります。日々の観察でこれらの変化に早く気づくことができれば、手遅れになる前に対処できる可能性が高まります。

まず、行動の変化として挙げられるのが、群れから離れて一匹だけでいる、物陰に隠れて出てこないといった様子です。健康なメダカは群れで活発に泳ぎ回りますが、体調を崩すと体力を温存しようとして、じっとするようになります。

次に、泳いでいる場所の変化です。普段は水面近くを泳いでいるメダカが、水槽の底の方で動かなくなっている場合は注意が必要です。これは水温の低下や病気、ストレスなどが原因と考えられます。逆に、常に水面で口をパクパクさせている場合は、酸欠やエラに関わる病気の可能性があります。

食欲の低下も重要なサインです。いつもならすぐに寄ってくる餌に全く興味を示さなかったり、食べてもすぐに吐き出してしまったりする場合は、消化不良や内臓系の病気を患っているかもしれません。

その他にも、体をこするように泳ぐ、ヒレをたたんで力なく漂う、体が「く」の字に曲がる、といった泳ぎ方の異常が見られたら、何らかの不調を抱えているサインです。これらのサインを見逃さず、原因を特定し、水換えや塩水浴などの適切な対策を早期に行うことが大切です。

メダカの死んだサインの見分け方

水槽の底でじっと動かないメダカを見つけたとき、それが本当に死んでしまっているのか、それとも単に弱っているだけなのか、判断に迷うことがあります。正確に見分けるためのいくつかのポイントがあります。

最も確実な判断基準は、「エラの動き」です。生きている魚は、たとえ動かなくても呼吸のためにエラをわずかに動かしています。懐中電灯などで照らしながらよく観察し、エラの動きが完全に停止していれば、残念ながら死んでいると判断できます。

次に、外部からの刺激に対する反応を確認する方法です。スポイトで軽く水を吹きかけたり、網などで優しく体に触れたりしてみてください。生きている場合は、わずかでも体を動かしたり、ヒレを震わせたりといった反応がありますが、全く反応がなければ死亡している可能性が高いです。

時間が経過すると、体に変化が現れます。死後、しばらくすると目が白く濁り始めたり、体の色が白っぽく褪せたりします。また、水カビなどが体に付着し始めることもあります。

これらのサインを確認することで、生死を判断することができます。もし死亡が確認された場合は、他のメダカへの影響を防ぐためにも、速やかに死骸を水槽から取り除く必要があります。

メダカの急死・突然死を防ぐ飼育法

- メダカが特に死ぬ時期と季節

- なぜメダカは次々死ぬのか?

- 1匹の死から大量死につながるケース

- 水質悪化のサインを見逃さない

- メダカの死んだふりと本当に死んだ場合

メダカが特に死ぬ時期と季節

一年を通してメダカの飼育は楽しめますが、特に死亡率が上がりやすい「危険な時期」が存在します。それは、季節の変わり目、特に春先と秋口、そして真夏と真冬です。

| 季節 | 主なリスク | 対策 |

| 春 | 越冬明けの体力低下、水温の不安定 | 少量から消化の良い餌やりを再開し、急な水温変化に注意する |

| 夏 | 高水温による酸欠、水質悪化 | すだれなどで日陰を作り、水温上昇を防ぐ。必要に応じて足し水や冷却ファンを使用する |

| 秋 | 昼夜の寒暖差による体調不良 | 消化の良い餌に切り替えるか給餌量を調整する。水温の急降下に備える |

| 冬 | 凍結、水質悪化(水換え困難) | 水深をできるだけ深く保つ。発泡スチロール容器や、すだれで雪・冷気を防ぐ |

春は、冬眠から目覚めたメダカが体力を消耗している時期です。ここで急に餌を多く与えすぎたり、水温が不安定だったりすると、体調を崩して死んでしまうことがあります。

夏は、高水温との戦いです。水温が30度を超えると水中の溶存酸素量が減り、酸欠になりやすくなります。また、バクテリアの活動が活発になりすぎて水質が悪化しやすい時期でもあります。

秋は、人間と同じように昼夜の寒暖差で体調を崩しやすい季節です。水温が不安定になることで消化不良を起こしたり、病気にかかりやすくなったりします。

冬は、屋外飼育での凍結が最大の敵です。水面が完全に凍結すると、水中のメダカは窒息してしまいます。また、越冬中に体力を使い果たして死んでしまう個体もいます。

これらの季節ごとの特徴を理解し、それぞれに応じた対策を講じることが、突然死を防ぐ鍵となります。

なぜメダカは次々死ぬのか?

1匹死んだかと思うと、立て続けに他のメダカも死んでしまうという悲しい連鎖は、主に「病気の蔓延」と「飼育環境の根本的な問題」が原因で起こります。

病気の蔓延

白点病や水カビ病といった病気は、非常に感染力が強いです。1匹のメダカが発症すると、その個体から放出された病原菌や寄生虫が水槽内に広がり、免疫力の落ちている他のメダカにも次々と感染していきます。

特に、狭い水槽での過密飼育は、感染の拡大を早める要因となります。病気の初期症状を見つけたら、速やかにその個体を別の容器に隔離し、薬浴や塩水浴を行うなどの対策が必要です。

飼育環境の問題

1匹目が死んだ原因が、例えば「水質悪化」や「酸欠」であった場合、その根本的な原因を解決しない限り、同じ水槽にいる他のメダカも同じ運命をたどることになります。死んだメダカを取り除いただけでは問題は解決しません。

なぜ死んでしまったのかを考え、水換えを行う、ろ過フィルターを掃除・交換する、エアレーションを強化するなど、環境そのものを改善しなければ、死の連鎖を断ち切ることはできないのです。

このように、メダカが次々死ぬ背景には、必ず明確な理由が存在します。1匹の死を軽視せず、水槽全体からの危険信号と捉えて、迅速に行動することが重要です。

1匹の死から大量死につながるケース

水槽内で1匹のメダカが死んでいるのを発見したとき、それを放置してしまうことが、壊滅的な大量死を引き起こす最悪のシナリオの始まりとなります。死骸は、単なる亡骸ではなく、水質を急激に悪化させる汚染源に他なりません。

魚の死骸は、水中のバクテリアによって分解され始めます。この分解過程で、生物にとって非常に有害なアンモニアが大量に発生します。わずかなアンモニアでもメダカにとっては致命的で、アンモニア中毒を引き起こし、他の元気だったメダカまでも次々と死に至らしめます。

特に水温の高い夏場は、バクテリアの活動が活発なため、死骸の腐敗とアンモニアの発生スピードが非常に速く、半日放置しただけで水質が手遅れなレベルまで悪化することもあります。

また、死んだ原因が感染症だった場合、死骸を放置することは、水槽内に病原菌を撒き散らすことと同じです。他のメダカが死骸をつつくことで、直接的に病原菌が体内に取り込まれ、感染が一気に拡大する危険性もあります。

したがって、1匹でも死んでいるメダカを発見した際の鉄則は、「速やかな死骸の除去」と「原因の究明と対策」です。死骸を取り除いた上で、水質が悪化している可能性を考え、3分の1から2分の1程度の水換えを行うことが、大量死という最悪の事態を防ぐための最も有効な手段と言えます。

水質悪化のサインを見逃さない

メダカの突然死の多くは、気づかぬうちに進行した水質悪化が原因となっています。水は見た目が透明でも、メダカにとって有害な物質が溜まっていることがあります。水質悪化は、五感で感じ取れるいくつかのサインを発しているため、これらを見逃さないことが大切です。

視覚的なサイン

まず、水の見た目に注目しましょう。「水が白く濁る」のは、バクテリアのバランスが崩れているサインです。「水がうっすらと黄ばんでいる」場合は、フンや餌の食べ残しから溶け出した有機物が蓄積している証拠です。

また、「水面に油のような膜が張る」のも、水が富栄養化しているサインの一つです。さらに、「緑色のコケ(アオコ)が異常に発生する」「水槽の壁面に茶色いコケがべったり付着する」といった状態も、水中の養分が過剰になっていることを示しています。

嗅覚的なサイン

次に、水の臭いです。健康な水槽の水は、土の匂いやかすかな植物の匂いがしますが、水質が悪化すると「生臭い」「ドブのような」嫌な臭いが発生します。これは、酸素の少ない環境で繁殖する嫌気性細菌が原因で、非常に危険な状態です。

これらのサインに一つでも気づいたら、水質が悪化している証拠です。放置すればメダカの突然死につながるため、速やかに水換えを行う、ろ過フィルターの掃除をする、餌の量を見直すといった対策を講じる必要があります。日々の観察で、これらの小さな変化に気づけるかどうかが、メダカの命運を分けます。

メダカの死んだふりと本当に死んだ場合

水槽の底でピクリとも動かないメダカを見ると、「死んでしまったのかも」と心配になりますが、ごく稀に「死んだふり」をしているケースも報告されています。これは、外敵から身を守るための擬態行動の一種と考えられていますが、健康な飼育環境下で頻繁に見られるものではありません。

重要なのは、メダカがじっと動かない状態を安易に「死んだふり」と判断しないことです。ほとんどの場合、それは「体調不良のサイン」です。前述の通り、病気やストレス、水温の急変など、何らかの不調を抱えているメダカは、体力を温存するために動きが鈍くなり、底でじっとしていることが多くなります。

本当に死んでいるかどうかを見分けるには、やはり「エラの動き」を確認するのが最も確実です。エラが完全に動いていなければ、残念ながら死亡しています。また、網で軽く触れてみて全く反応がなければ、生きている可能性は低いでしょう。

「死んだふりかな?」と思った時こそ、メダカがSOSを発している可能性があります。まずは生死を冷静に確認し、もし生きていれば、何が原因で弱っているのかを注意深く観察してください。水質は悪化していないか、水温は適切か、他のメダカにいじめられていないかなど、環境を見直し、必要であれば隔離して塩水浴を行うなどの処置を検討することが大切です。

メダカの急死・突然死を防ぐ総まとめ

- メダカの突然死には複数の原因が考えられる

- 主な死因は餓死・暑さ・酸欠・病気・餌の与えすぎ

- 水換え時の水温と水質の急変はショック死を招く

- 水合わせは時間をかけて慎重に行う

- 室内飼育では日照不足や酸欠、水温変化に注意する

- 稚魚の死因の多くは餓死であり専用の餌が必要

- 死ぬ前は底に沈んだり食欲がなくなったりする

- エラの動きの完全な停止が最も確実な死んだサイン

- 春先、夏、秋口、冬は特に体調を崩しやすい時期

- 1匹の病気は水槽全体に蔓延する可能性がある

- 死骸の放置は水質を急激に悪化させ大量死を招く

- 水の濁りや異臭は水質悪化の危険なサイン

- じっとしているのは死んだふりではなく体調不良の可能性が高い

- 日々の観察でメダカの小さな異変に早く気づくことが重要

- 安定した飼育環境を維持することが長生きの秘訣