大切に育てているメダカが餌を食べないと、何か病気なのだろうかと心配になりますよね。

メダカが餌を食べなくなる背景には、実はさまざまな原因が考えられます。例えば、冬の急な水温の低下や水質の悪化、引っ越しといった環境の変化によるストレスなどが挙げられます。

また、一匹だけ食べない、痩せる様子が見られる場合は、弱っている、あるいは何らかの病気のサインかもしれません。

他にも、寿命が近い可能性や、与えた餌を吐き出す行動から分かることもあります。このまま何日食べないと死ぬのかと不安に感じるかもしれませんが、まずは落ち着いて原因を探ることが大切です。

餌やりは1日1回という考え方を見直したり、食いつきのいい餌を試したりすることも有効な対処法となります。

この記事では、メダカが餌を食べない時に考えられる原因と、具体的な解決策を分かりやすく解説していきます。

- メダカが餌を食べない時に考えられる主な原因

- 食欲不振が病気や寿命のサインである可能性

- 季節や環境に応じた具体的な対処法

- 正しい餌やりの頻度と注意点

メダカが餌食べない時に考えられる原因

この章では、メダカが餌を食べなくなる背景にある、水温や水質の変化、ストレス、季節的な要因、さらには病気や寿命の可能性といった、飼育環境からメダカ自身の状態に至るまで、考えられる7つの具体的な原因を一つひとつ詳しく解説していきます。

- 水温の変化や水質の悪化が起きていないか

- 冬は水温低下で活性が落ちている可能性

- 引っ越しなどでストレスを感じているかも

- 寿命が近づくと食欲は自然に落ちる

- 弱っている?痩せるのは病気のサインかも

- なぜか一匹だけ餌を食べないときの理由

- 餌を一度口に入れてから吐き出すのはなぜ

水温の変化や水質の悪化が起きていないか

メダカが餌を食べなくなる最も一般的な原因は、水温の変化や水質の悪化です。メダカは変温動物であり、周囲の環境、特に水の状態に非常に敏感なため、これらの変化が直接的に食欲に影響を与えます。

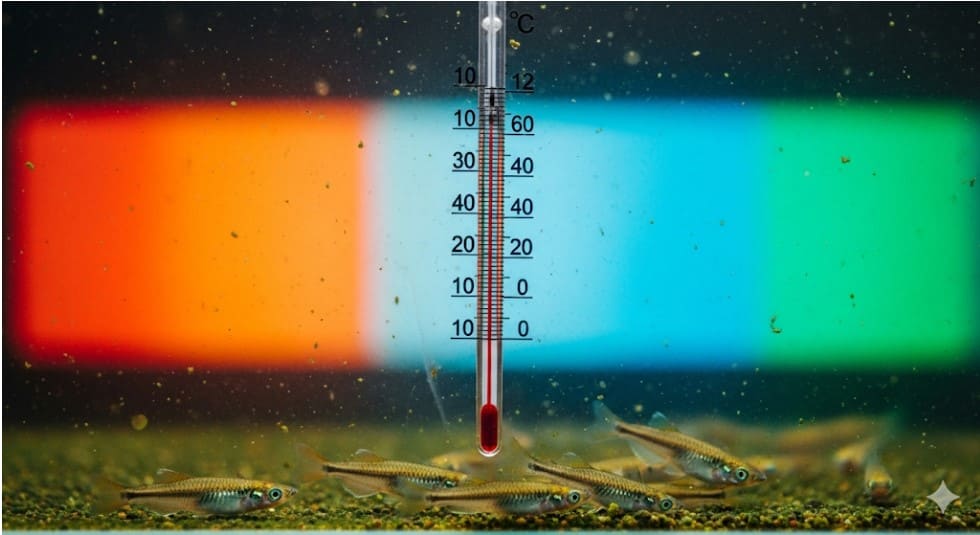

水温の管理

メダカが最も活発に活動し、食欲も旺盛になる適水温は、一般的に18℃から28℃とされています。もし水温が15℃を下回ってくると、活動が鈍くなり始め、食欲も次第に落ちていきます。さらに10℃以下になると、メダカは冬眠に近い状態に入り、ほとんど餌を食べなくなります。逆に、水温が30℃を超えるような高水温も夏バテの原因となり、食欲不振につながることがあります。

大切なのは、急激な水温変化を避けることです。例えば、水換えの際に冷たい水を一気に入れたり、直射日光が当たる場所に水槽を置いていて昼夜の寒暖差が激しかったりすると、メダカにとって大きなストレスとなり、食欲を失う原因となります。

水質の管理

水質の悪化も食欲不振の大きな要因です。食べ残した餌やフンが水中で分解される過程で、メダカにとって有害なアンモニアが発生します。このアンモニア濃度が高くなると、メダカは体調を崩し、餌を食べなくなってしまいます。

これを防ぐためには、定期的な水換えが不可欠です。飼育環境にもよりますが、1週間に1回、全体の3分の1程度の水を換えるのが一つの目安です。また、ろ過フィルターが汚れていると浄化能力が低下するため、フィルターの状態もこまめにチェックし、必要に応じて清掃や交換を行いましょう。

冬は水温低下で活性が落ちている可能性

冬になり、メダカが餌を食べなくなるのは、多くの場合、自然な生理現象です。前述の通り、メダカは水温が低下すると活動量が減り、それに伴って食欲もなくなります。

屋外で飼育している場合、水温が10℃を下回るようになると、メダカは水底でじっと動かなくなり、冬眠状態に入ります。この状態のメダカはほとんどエネルギーを消費しないため、餌を食べる必要がありません。無理に餌を与えても消化不良を起こし、かえって体調を崩す原因になるため注意が必要です。

室内飼育であっても、暖房のない部屋などでは水温がかなり低下します。もしメダカの動きが鈍くなってきたと感じたら、無理に餌を与えるのは控えましょう。冬の間の餌やりは、水温が比較的高くなる晴れた日の昼間に、ごく少量を様子を見ながら与える程度で十分です。食べ残しが出た場合は、水質悪化を防ぐために速やかに取り除くことが大切です。

引っ越しなどでストレスを感じているかも

人間と同じように、メダカも環境の変化によってストレスを感じ、それが原因で餌を食べなくなることがあります。メダカにとってストレスとなる主な要因には、以下のようなものが挙げられます。

- 水槽の設置場所の変更や引っ越し: 大きな振動や環境の変化は、メダカに強いストレスを与えます。

- 急激な水換え: 水温や水質が急に変わることで、ショック状態に陥ることがあります。

- 新しいメダカの追加: 縄張り意識から、既存のメダカが新しいメダカを威嚇したり、逆に新しいメダカが環境に馴染めなかったりします。

- 隠れ家の不足: 水草やアクセサリーなどの隠れる場所がないと、メダカは常に外敵を警戒して落ち着けません。

- 過密飼育: 飼育数に対して水槽が狭いと、メダカ同士の小競り合いが増え、ストレスの原因となります。

これらのストレスを感じると、メダカは警戒心が強くなり、餌を食べるどころではなくなってしまいます。もし環境を変えた直後に餌を食べなくなったのであれば、まずはメダカが新しい環境に慣れるまで、そっと見守ることが重要です。水槽に水草などの隠れ家を多めに入れてあげると、メダカが安心しやすくなります。

寿命が近づくと食欲は自然に落ちる

メダカの寿命は、飼育環境によって異なりますが、一般的には屋外飼育で1~2年、ヒーターなどで水温管理された屋内飼育では2~3年ほどと言われています。

人間が高齢になると食が細くなるのと同じように、メダカも寿命が近づくと、内臓の働きが弱まったり、活動量が低下したりして、自然と食欲が落ちてきます。特に病気の兆候は見られないのに、動きが以前より緩慢になり、餌への反応が鈍くなってきた場合は、老化による食欲不振の可能性があります。

この場合、無理に餌を食べさせる必要はありません。メダカが食べたがる時に、消化しやすく栄養価の高い餌を少量与えるなど、静かに余生を見守ってあげるのが良いでしょう。

弱っている?痩せるのは病気のサインかも

餌を食べない状態が続き、メダカの体が明らかに痩せてきた場合は、何らかの病気にかかっている可能性を疑う必要があります。メダカがかかりやすい病気にはいくつか種類があり、食欲不振はその初期症状として現れることが多いです。

注意すべき病気の例

- 尾ぐされ病: ヒレが溶けたり、白く濁ったりする病気です。初期段階では食欲不振以外の症状が見えにくいこともあります。

- 白点病: 体やヒレに白い点がポツポツと現れる病気です。寄生虫が原因で、メダカは体をこすりつけるような行動を見せることもあります。

- エロモナス病(松かさ病・穴あき病など): 細菌感染が原因で、体をこすりつける、ウロコが逆立つ(松かさ病)、体に穴が開く(穴あき病)などの症状が見られます。

これらの病気の兆候が見られたら、早期の対処が鍵となります。まずは病気にかかったメダカを別の容器に隔離し、病気の蔓延を防ぎます。その上で、0.5%程度の塩水浴を行ったり、観賞魚用の魚病薬を用いたりして治療を進めます。どの薬を使えばよいか分からない場合は、専門店に相談するのが良いでしょう。

なぜか一匹だけ餌を食べないときの理由

水槽の中にいる他のメダカは元気に餌を食べているのに、特定のメダカが一匹だけ食べないというケースもよくあります。この場合、いくつかの理由が考えられます。

一つ目は、メダカの群れの中での力関係です。メダカにも縄張り意識や順位があり、気の弱い個体や体の小さい個体が、強い個体に追いやられてしまい、餌にありつけないことがあります。餌やりの際に、特定のメダカが他のメダカに追い払われていないか観察してみてください。

二つ目は、その個体が病気の初期段階にある可能性です。他のメダカにまだ症状が出ていなくても、体力のない個体から先に病気が発症することがあります。食欲不振に加えて、動きが鈍い、ヒレを閉じている、他の個体から離れてじっとしているなどの様子が見られたら、注意深く観察し、必要であれば隔離を検討しましょう。

対策としては、水草などの隠れ家を増やして弱い個体が逃げ込める場所を作ってあげたり、餌を水槽全体にいきわたるように少し広めにまいたりすると、改善されることがあります。

餌を一度口に入れてから吐き出すのはなぜ

メダカが餌を一度は口に入れるものの、すぐにペッと吐き出してしまう行動を見せることがあります。これは、餌を食べようとする意思はあるものの、何らかの理由で食べられない状態を示しています。

最も多い原因は、餌のサイズが大きすぎることです。メダカの口は小さいため、粒の大きい餌はうまく飲み込むことができません。この場合は、餌を指ですりつぶして細かくしてから与えたり、より粒の小さいメダカ用の餌に変えたりすることで解決します。

また、餌の味が好みではない、あるいは硬すぎて食べにくいといった理由も考えられます。長期間同じ餌を与えている場合、嗜好性が変わることもありますので、別の種類の餌を試してみるのも一つの方法です。

ただし、この行動が病気のサインである可能性も否定できません。口やエラに異常があったり、消化器官の調子が悪かったりする場合にも、餌を吐き出すことがあります。他の症状がないか、注意深く観察することが大切です。

メダカが餌食べない時の疑問と対処法

ここでは、メダカが餌を食べない状況で飼い主が抱きがちな「何日食べなくても大丈夫なのか」といった疑問に答えつつ、餌やりの基本的な考え方の見直しや、食いつきを改善するための餌の選び方など、今日からすぐに実践できる具体的な3つの対処法と役立つ知識を分かりやすく紹介します。

- そもそもメダカは何日食べないと死ぬ?

- 餌やりは1日1回が基本!与えすぎてない?

- 食いつきのいい餌に変えてみるのも対処法

- まとめ:メダカが餌食べない時は冷静な観察を

そもそもメダカは何日食べないと死ぬ?

メダカが餌を食べないと、このまま死んでしまうのではないかと心配になるのは当然です。

健康な大人のメダカであれば、比較的絶食には強く、1週間から10日程度は餌がなくても生き延びられると言われています。ただし、これはあくまで水温や水質などの環境が良い状態での話であり、絶食期間が長引けば当然体力は消耗していきます。

一方で、生まれたばかりの稚魚や、病気で体力が落ちているメダカは、数日餌を食べないだけでも命に関わる危険があります。特に稚魚は成長のために多くのエネルギーを必要とするため、餌を切らすことはできません。

したがって、「何日食べないと死ぬ」という問いに対する絶対的な答えはありませんが、大人のメダカであっても3~4日以上全く餌を食べない状態が続くようであれば、何らかの異常が発生しているサインと捉え、原因の特定と対策を急ぐべきです。

餌やりは1日1回が基本!与えすぎてない?

メダカの餌やりは、与えなさすぎも問題ですが、それ以上に与えすぎが多くのトラブルを引き起こします。餌の与えすぎは、食べ残しによる水質悪化を招くだけでなく、メダカ自身の肥満や消化不良の原因にもなります。

餌やりの基本的な考え方は、「数分で食べきれる量を、決まった回数だけ与える」ことです。回数の目安は季節や水温によって異なります。

| 季節 | 水温の目安 | 餌やりの回数(1日) | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 春・秋 | 15℃~25℃ | 1~2回 | メダカの活性が安定している時期。食べ残しに注意。 |

| 夏 | 25℃以上 | 2~3回 | 高水温で代謝が活発になるが、一度に与える量は少なめにする。 |

| 冬 | 15℃以下 | 0~1回 | 10℃以下では基本的に不要。暖かい日の昼間にごく少量。 |

「餌やりは1日1回」というのを基本としつつ、夏場は活性が高いので回数を少し増やし、冬は減らす、というように柔軟に調整するのが良いでしょう。メダカが餌を欲しがるからといって、その都度与えていると、与えすぎになりがちです。まずは餌の量と回数を見直し、適切な給餌を心がけることが、メダカの健康と水質維持につながります。

食いつきのいい餌に変えてみるのも対処法

水温や水質に問題がなく、メダカの体調も悪そうではないのに餌を食べない場合は、与えている餌自体に原因があるのかもしれません。そのような時は、食いつきのいい餌に変えてみるのが有効な対処法となります。

メダカの嗜好性は個体によっても様々です。一般的に食いつきが良いとされる餌には、以下のようなものがあります。

生き餌

ミジンコやゾウリムシ、ブラインシュリンプなどの生きた餌は、メダカの食欲を最も刺激します。動きがあるためメダカが本能的に追いかけ、喜んで食べることが多いです。繁殖や体力をつけさせたい時にも適しています。

冷凍・乾燥餌

冷凍のアカムシやブラインシュリンプ、乾燥イトミミズなども嗜好性が高い餌です。生き餌の管理が難しい場合に便利で、栄養価も高いものが多く市販されています。

人工飼料

現在、様々な種類のメダカ用人工飼料が販売されています。もし食いつきが悪いのであれば、今与えているものとは異なるメーカーの製品や、粒の大きさ、形状(浮上性、沈下性など)が違うものを試してみる価値はあります。動物性プランクトンが多く配合されているものなど、メダカの好む原料を使った製品を選ぶと食いつきが改善されることがあります。

いくつかの種類の餌をローテーションで与えることで、栄養の偏りを防ぎ、メダカを飽きさせないというメリットもあります。

まとめ:メダカが餌食べない時は冷静な観察を

この記事では、メダカが餌を食べない時に考えられる原因と対処法について解説しました。

メダカが餌を食べない背景には、冬の低水温や水質の悪化、新しい環境へのストレスなど、様々な要因が隠されています。一匹だけ食べない、餌を吐き出すといった行動も重要なサインです。

弱っている様子で痩せる場合は病気の可能性も考えられ、寿命が近い個体は自然と食が細くなります。このまま何日食べないと死ぬのかと心配になりますが、まずは冷静にメダカの様子と飼育環境を観察することが何よりも大切です。

餌やりは1日1回という考え方を見直し、時には食いつきのいい餌を試すことも有効な対処法となります。

最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。

- メダカの食欲不振は水温と水質のチェックから始める

- 冬の絶食は自然現象である場合が多いので見守る

- ストレスは食欲不振の大きな原因。隠れ家などで安心できる環境を作る

- 痩せる、ヒレを閉じるなど他の症状があれば病気を疑い早期に対処する

- 餌の量、回数、種類を見直すことで食欲が改善することがある

メダカは言葉を話せませんが、食欲という形で私たちにサインを送ってくれています。その小さなサインを見逃さず、原因に合わせた適切なケアをしてあげることで、メダカとの暮らしをより長く楽しむことができるでしょう。