可愛いメダカについ餌をあげすぎてしまい、失敗や後悔をした経験はありませんか。

餌を多すぎると死ぬのではないか、病気や水質悪化の原因にならないかと心配になりますよね。

この記事では、メダカの餌の食べ残しの対処法から、1匹あたりの目安となる何粒の餌を1日何回与えるべきか、適切な食べきる時間、そして空腹サインの見極め方、さらには稚魚の餌量が適正かどうかまで、メダカの餌やりに関するあらゆる疑問を解消します。

- メダカに餌をあげすぎる具体的なリスク

- 1匹あたりの適切な餌の量と回数

- 餌の食べ残しへの正しい対処法

- メダカの成長段階に合わせた餌やりのコツ

メダカの餌あげすぎは危険!1匹の餌量を知る前の注意点

餌が多すぎると死ぬって本当?

メダカに餌をあげすぎると、最悪の場合、死んでしまう可能性があります。これには主に二つの理由が考えられます。

一つは、消化不良です。メダカは満腹中枢が未発達で、与えられただけ餌を食べてしまう習性があります。そのため、必要以上に食べ過ぎると消化器官に大きな負担がかかり、体調を崩して死に至ることがあります。

もう一つの理由は、水質の悪化です。前述の通り、食べ残された餌や、消化しきれずに排出されたフンは、水中で分解される過程でアンモニアなどの有害物質を発生させます。これらの有害物質が水中に蓄積すると、メダカは中毒症状を起こし、命を落とす原因となり得ます。したがって、餌のあげすぎはメダカにとって直接的にも間接的にも命に関わる危険な行為と言えます。

餌のあげすぎで起こる病気とは

餌のあげすぎは、メダカを様々な病気のリスクに晒します。特に注意が必要なのは、水質悪化が引き起こす病気です。

代表的なものに「尾ぐされ病」や「水カビ病」があります。これらは水中の常在菌が、水質悪化によってメダカの免疫力が低下した際に発症しやすくなる病気です。尾ぐされ病はヒレが溶けるようにボロボロになり、水カビ病は体に白い綿のようなものが付着します。

また、食べ過ぎによる消化不良が続くと、お腹が異常に膨れる「腹水病(松かさ病)」を発症することもあります。この病気は治療が難しく、発見が遅れると手遅れになることも少なくありません。これらの病気を防ぐためにも、餌の量を適切に管理することが大切です。

餌の食べ残しが招く水質悪化

メダカの飼育において、餌の食べ残しは水質悪化の最大の原因の一つとなります。食べ残された餌は、水底に沈んで腐敗し始めます。

この腐敗の過程で、バクテリアが餌を分解し、メダカにとって非常に有害なアンモニアが発生します。アンモニアは少量でもメダカの健康を害し、エラ呼吸を阻害したり、神経系にダメージを与えたりします。

さらに、アンモニアを分解するろ過バクテリアの働きが追いつかなくなると、水中のアンモニア濃度が急上昇し、水槽内の生態系バランスが崩壊してしまいます。こうなると、水換えをしてもすぐに水質が悪化する悪循環に陥りかねません。これを防ぐには、そもそも食べ残しを出さない餌やりを心がけることが基本となります。

食べ残しが出てしまった時の対処法

どれだけ気をつけていても、うっかり餌をあげすぎて食べ残しが出てしまうこともあります。もし食べ残しを発見した場合は、放置せずに速やかに取り除くことが重要です。

最も効果的な方法は、スポイトや小さい網を使って物理的に吸い出したり、すくい取ったりすることです。特に、粒状の餌は底に溜まりやすいため、こまめにチェックする習慣をつけると良いでしょう。

食べ残しを取り除いた後は、次回の餌やりで量を少し減らすなど、与え方を調整することが再発防止に繋がります。また、日常的に底床の掃除を行うことで、食べ残しだけでなくフンなども除去でき、クリーンな水質を維持しやすくなります。

メダカが見せる空腹サインとは

メダカが本当にお腹を空かせているのか、そのサインを見極めることは、餌のあげすぎを防ぐ上で役立ちます。

一般的に、メダカは飼い主が水槽に近づくと、餌をもらえると期待して水面に集まってくる習性があります。この行動は「餌くれダンス」とも呼ばれ、一見すると空腹のサインのように思えます。

しかし、これは単なる条件反射である場合も多く、必ずしも空腹状態を示しているわけではありません。本当に空腹なメダカは、水面だけでなく、水中や底の方でも何か食べるものがないか探すような行動を見せます。普段の様子をよく観察し、「いつもの餌くれダンス」なのか、「本当に餌を探している」のかを見分けることが、適切な餌やりへの第一歩となります。

メダカの餌あげすぎを防ぐ1匹の餌量と正しい与え方

餌を2分で食べきる時間が目安

メダカの餌の適量を見極める最も確実な方法は、「時間」を基準にすることです。具体的には、「2~3分で食べきれる量」が一つの目安となります。

この方法であれば、メダカの大きさや数、水温による活性度の違いに対応しやすく、食べ残しを出すリスクを大幅に減らすことが可能です。

最初に与える際はごく少量から始め、メダカたちが餌を食べる様子をじっくり観察してください。もし2分以内に全て食べきってしまうようであれば、次回はもう少しだけ量を増やしてみます。逆に、3分経っても餌が残っている場合は、明らかに量が多すぎます。この試行錯誤を繰り返すことで、ご自身の飼育環境に合った最適な餌の量が見つかるはずです。

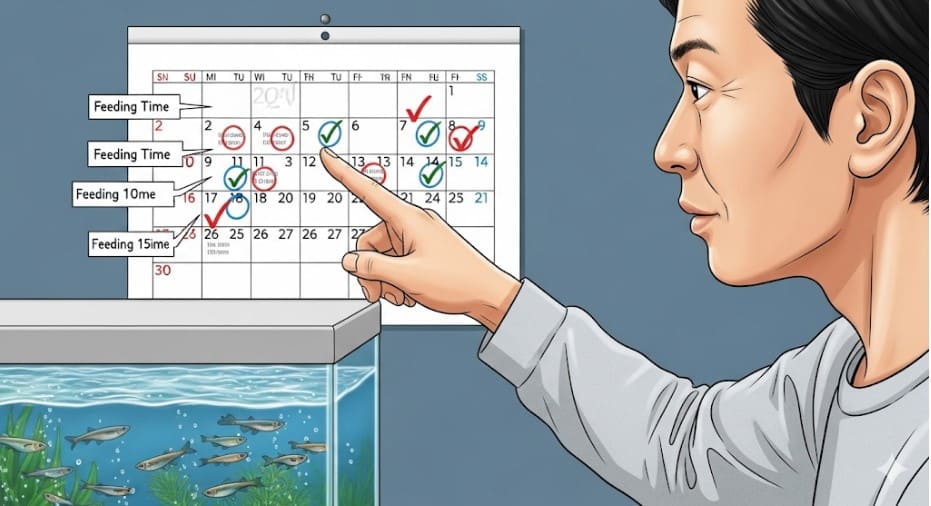

餌やりの頻度は1日何回が良い?

餌やりの頻度は、メダカの活動量に直結する「水温」によって調整するのが基本です。メダカは変温動物であるため、水温が高いほど代謝が活発になり、多くのエネルギー(餌)を必要とします。

以下に、水温に応じた餌やり頻度の目安を表で示します。

| 水温 | 餌やりの頻度 | 補足 |

|---|---|---|

| 20℃以上 | 1日2~3回 | 代謝が最も活発な時期。成長や産卵のために栄養が必要。 |

| 15℃~20℃ | 1日1回 | 活動が少し落ち着く時期。様子を見ながら与える。 |

| 15℃以下 | 2~3日に1回 | 動きが鈍くなり、消化能力も低下する。与えすぎに注意。 |

| 10℃以下 | 原則与えない | 冬眠に近い状態。餌を与えても消化できず、病気の原因になる。 |

このように、季節や飼育環境に合わせて餌やりの回数を柔軟に変えることが、メダカを健康に育てる鍵となります。

メダカ1匹の餌の目安はどれくらい?

「メダカ1匹あたり、具体的にどれくらいの量を与えれば良いのか」という疑問は多くの方が抱きますが、これを明確な量で示すのは非常に困難です。なぜなら、メダカの個体差(大きさ、年齢)や、与える餌の種類(粒の大きさ、形状)によって適量が大きく異なるからです。

そこで、量の目安としてよく言われるのが「メダカの目の大きさくらい」という表現です。これは、メダカの胃の大きさがその程度であることから来ています。

ただし、これもあくまで大まかな目安に過ぎません。前述の通り、最も信頼できる方法は「2~3分で食べきる量」を基準にすることです。最初はごく少量から与え、メダカの食いつきや食べ終わるまでの時間を観察して、少しずつ調整していくのが最も確実な方法と言えます。

餌は何粒くらい与えるのが適切か

餌を「何粒」と数で管理する方法は、一見すると分かりやすいように思えます。しかし、この方法も万能ではありません。市販されているメダカの餌は、メーカーや製品によって一粒の大きさが全く異なるためです。

例えば、ある製品では1匹あたり5粒が適量でも、別の製品では2粒で十分というケースも十分にあり得ます。もし粒の数で管理したい場合は、まず使用する餌を決めてから、前述の「2~3分で食べきる量」という基準を元に、自分のメダカにとってその餌が何粒くらいに相当するのかを把握する必要があります。

一度基準となる粒数が分かれば、日々の餌やりは楽になりますが、餌の種類を変えた際には、また一から適量を探す作業が必要になることを覚えておきましょう。

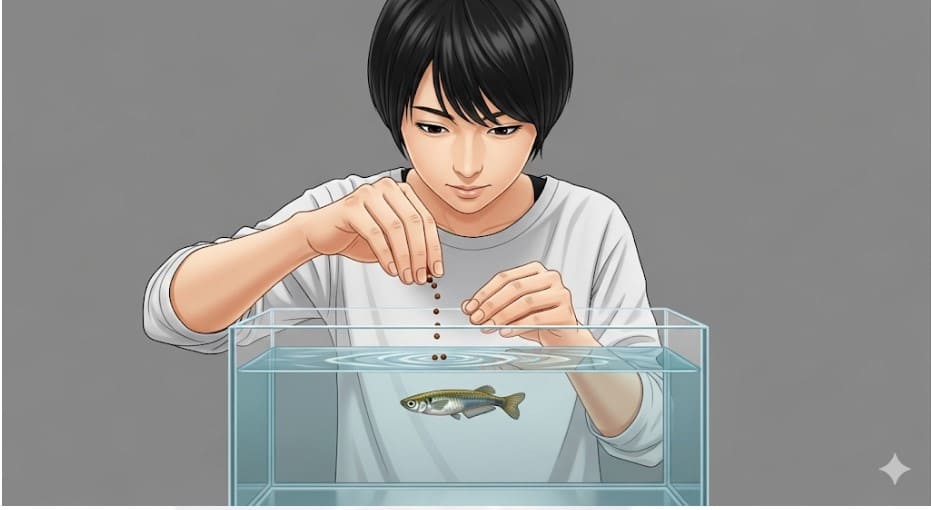

稚魚の餌量は適正に与えよう

生まれて間もないメダカの稚魚は、成魚とは異なる特別な餌やりが必要です。稚魚は体が小さく、一度に多くの餌を食べることができませんが、成長のためにたくさんの栄養を必要とします。

そのため、稚魚への餌やりは「少量・多頻度」が基本となります。1日に3~5回程度、ごく少量の餌をこまめに与えるのが理想的です。

与える餌も、成魚用のものをすり潰してパウダー状にしたものや、稚魚専用の栄養価が高い餌を用意する必要があります。稚魚の口は非常に小さいため、粒のままでは食べることができません。この時期に十分な栄養を摂取できるかどうかが、その後の成長に大きく影響します。

メダカの餌あげすぎに注意し1匹の餌量を守ろう

この記事で解説してきた、メダカの餌やりに関する重要なポイントを以下にまとめます。

- 餌のあげすぎはメダカが死ぬ原因になる

- 主な死因は消化不良と水質悪化

- あげすぎは尾ぐされ病や水カビ病のリスクを高める

- 食べ残しは有毒なアンモニアを発生させる

- 食べ残しはスポイトや網で速やかに取り除く

- 水面に寄ってくる行動は必ずしも空腹サインではない

- 本当に空腹な時は水中や底を探し回る

- 餌の適量は2~3分で食べきれる量で判断する

- 餌やりの頻度は水温によって調整する

- 水温20℃以上なら1日2~3回が目安

- 水温が10℃以下になったら餌やりは控える

- 1匹あたりの量の目安は目の大きさ程度

- 餌を粒で数える方法は製品によって数が変わるため注意

- 稚魚への餌やりは「少量・多頻度」が基本

- 稚魚にはパウダー状の専用餌を与える