メダカの飼育に赤玉土が良いと聞き試したものの、メダカが死んでしまい、失敗や後悔の念に駆られている方は少なくないかもしれません。メダカが死ぬ主な死因は、赤玉土そのものではなく、それによって引き起こされる急激な水質変化にあります。

特に水槽の立ち上げ初期には、赤玉土の特性によるpH影響で水質が酸性水質に傾きやすく、メダカにとって大きなストレスとなります。また、十分なバクテリアが定着していない段階では、有害なアンモニアが発生する危険性も高まります。

この記事では、赤玉土のメリット・デメリットを解説し、硬質と軟質の赤玉土にある違いや、園芸用製品との差異、他の底床材との比較を交えながら、安全な使い方を掘り下げます。正しい洗い方から水槽の立ち上げ方法、適切な水換えの頻度、そして粒崩れを合図とする交換時期や再利用の可否まで、ベテランアクアリストの視点から客観的な情報を提供します。

- 赤玉土でメダカが死ぬとされる本当の理由

- 赤玉土をメダカ飼育に使うメリットとデメリット

- 水質を安定させて安全に飼育するための正しい使い方

- 失敗しないための注意点と適切な交換時期

メダカが赤玉土で死ぬと言われる理由

この章では、メダカ飼育で赤玉土を使用する際に「死ぬ」という結果につながりかねない、根本的な理由や特性について詳しく解説します。赤玉土が持つメリットとデメリット、品質の違い、そして園芸用製品を流用する際のリスクや、他の一般的な底床材との比較を通じて、赤玉土がメダカに与える影響を詳しくみていきましょう。

赤玉土のメリット デメリットを解説

メダカ飼育において赤玉土を使用することには、明確な利点と欠点が存在します。これらを理解することが、飼育成功への第一歩となります。

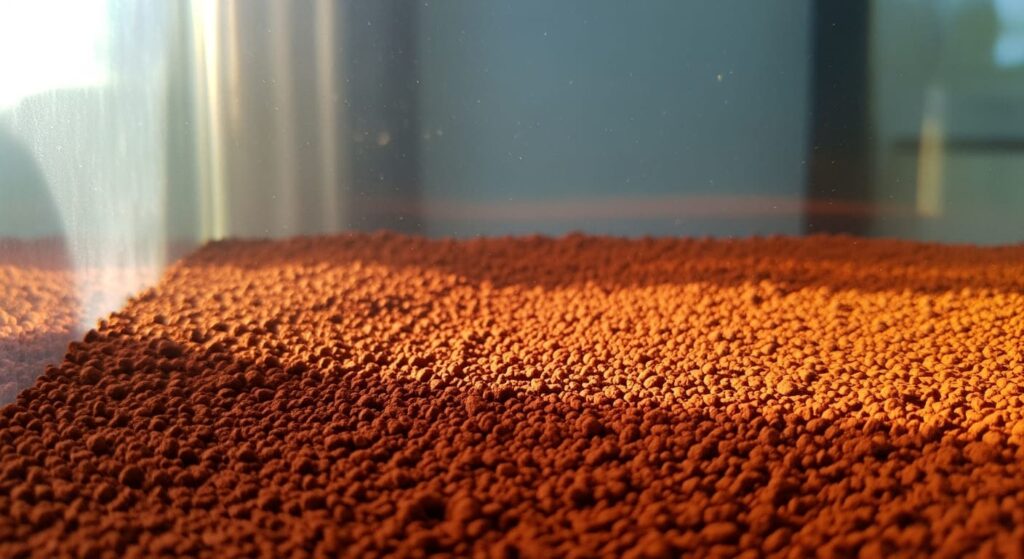

最大のメリットは、多孔質な構造により、水質を浄化するバクテリアの定着を促進する点です。バクテリアが繁殖しやすい環境は、メダカの排泄物から発生するアンモニアなどを分解し、水質を安定させる助けとなります。また、通水性が良く、根腐れを防ぐため、水草を育成する環境にも適しています。さらに、自然な茶褐色の見た目は、メダカの体色を引き立てる効果も期待できるでしょう。

一方、デメリットとして最も注意すべきは、水質を弱酸性に傾ける性質です。メダカは本来、中性から弱アルカリ性の水質を好むため、急激に酸性に傾くと体調を崩し、最悪の場合は死に至ります。特に、新しい赤玉土を導入した直後はpHが下がりやすいため、慎重な水質管理が求められます。加えて、時間と共に粒が崩れていく「粒崩れ」も欠点です。粒が崩れると底床内の通水性が悪化し、水質悪化の原因となるだけでなく、泥が舞い上がって観賞性を損なうことにもつながります。

硬質と軟質の赤玉土にある違いとは

赤玉土には「硬質」と「軟質」の二種類があり、それぞれの特性はメダカ飼育において異なる影響を与えます。どちらを選ぶかによって、メンテナンスの手間や長期的な水質安定性が変わるため、違いを理解しておくことが大切です。

硬質赤玉土は、高温で焼成されているため粒が硬く、水中でも崩れにくいのが最大の特徴です。このため、長期間にわたって底床内の通水性を維持しやすく、粒崩れによる水質の悪化や泥の舞い上がりを抑えることができます。価格は軟質に比べて高価な傾向にありますが、交換頻度を減らせるため、長期的な視点で見ると管理がしやすいと言えます。

対照的に、軟質赤玉土は焼成温度が低いか、あるいは焼成されていないため、粒が柔らかく、水中で崩れやすい性質を持ちます。価格が安価で手に入りやすいメリットはありますが、数ヶ月から一年程度で粒が崩れ始め、底床が泥状になってしまうことが多いです。これにより、水質が悪化しやすくなるため、定期的な交換が必要不可欠です。

以下に、両者の主な違いを表でまとめます。

| 特徴 | 硬質赤玉土 | 軟質赤玉土 |

|---|---|---|

| 耐久性 | 高い(崩れにくい) | 低い(崩れやすい) |

| 寿命 | 長い(1年以上) | 短い(数ヶ月〜1年) |

| 価格 | 高価 | 安価 |

| 水質への影響 | 比較的穏やか | 初期にpHを下げやすい |

| メンテナンス | 比較的楽 | 定期的な交換が必要 |

バクテリア定着に本当に効果的か

赤玉土がバクテリアの定着に効果的である、という点は広く知られていますが、その効果は絶対的なものではありません。確かに、赤玉土の粒は多孔質、つまり目に見えない微細な穴が多数空いている構造をしています。この構造が、水質浄化に不可欠な硝化バクテリアの住処となり、繁殖を助けることは事実です。

バクテリアは、メダカのフンや餌の残りカスから発生する有害なアンモニアを、比較的無害な硝酸塩へと分解する働きを担います。赤玉土の表面積の広さは、このバクテリアが効率的に活動するための基盤を提供するため、水槽の立ち上がりを早め、長期的な水質維持に貢献する可能性があります。

しかし、この効果を最大限に引き出すには条件があります。まず、底床内まで十分な酸素を含んだ水が循環していることが不可欠です。粒が崩れて底床が固く締まってしまうと、水が滞留して嫌気性(酸素が少ない)の環境となり、逆に水質を悪化させる硫化水素などが発生する原因にもなります。また、バクテリアが十分に定着するには数週間以上の時間が必要です。赤玉土を入れたからといって、すぐに水質が安定するわけではない点を理解しておく必要があります。

園芸用をメダカに使う際の注意点

園芸用の赤玉土は、アクアリウム専用品に比べて安価で入手しやすいため、メダカ飼育への流用を考える方も多いでしょう。基本的には使用可能ですが、いくつかの重要な注意点を理解しておかないと、メダカを危険に晒すことになりかねません。

最も警戒すべきは、肥料や農薬、その他の薬剤が添加されている製品の存在です。園芸用の中には、植物の成長を促進するためにあらかじめ肥料成分が含まれていたり、病害虫を防ぐための薬剤が混ぜられていたりするものがあります。これらの成分は、メダカにとっては猛毒となり得ます。製品のパッケージをよく確認し、「肥料入り」「薬剤添加」などの記載がない、無添加・無肥料の赤玉土を選ぶことが絶対条件です。

また、園芸用の赤玉土はアクアリウム用ほど洗浄されていないことが多く、微塵や不純物を多く含んでいます。使用前には、念入りに洗浄してこれらの微塵を洗い流さなければ、水槽がひどく濁ってしまう原因になります。さらに、硬質か軟質かの区別が明確でない製品も多いため、実際に水に入れてみないと耐久性が分からない場合もあります。価格の安さは魅力的ですが、それに伴うリスクを十分に理解した上で、自己責任で使用を判断する必要があります。

他の底床材との基本的な比較

メダカの飼育に使える底床材は赤玉土だけではありません。それぞれに異なる特徴があり、飼育環境や目指すスタイルによって最適な選択は変わります。ここでは代表的な底床材である「ソイル」「大磯砂」「田砂」と赤玉土を比較し、その違いを解説します。

| 底床材の種類 | pHへの影響 | 栄養素 | 寿命・交換 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 赤玉土 | 弱酸性に傾ける | ほぼ含まない | 粒が崩れたら交換 | 多孔質でバクテリアが定着しやすい。硬質と軟質がある。 |

| ソイル | 弱酸性に傾ける | 豊富に含む | 1年程度で交換 | 栄養分が豊富で水草育成に最適。粒が崩れやすい。 |

| 大磯砂 | 弱アルカリ性に傾ける | 含まない | 半永久的に使用可能 | 硬度を上げる貝殻などが混じることがある。水質を安定させやすい。 |

| 田砂 | ほとんど影響なし | 含まない | 半永久的に使用可能 | 粒が細かく、角が丸い。メダカが底をつつく習性に合う。 |

ソイル

ソイルは、土を焼き固めて作られた底床材で、水草育成に必要な栄養素を豊富に含んでいる点が最大の特徴です。赤玉土と同様に水質を弱酸性に傾ける性質がありますが、栄養分を放出するため、特に水草レイアウト水槽で重宝されます。ただし、寿命は約1年で、粒が崩れると交換が必要です。

大磯砂

大磯砂は、古くからアクアリウムで利用されている砂利の一種です。水質を弱アルカリ性に傾ける傾向があり、メダカが好む水質を作りやすいのがメリットです。半永久的に使用できる耐久性も魅力ですが、製品によっては硬度を上げる原因となる貝殻などが混入しているため、使用前の処理が必要な場合があります。

田砂

田砂は、非常に粒が細かい砂で、水質への影響がほとんどありません。角が丸いため、メダカが底床をつついても体を傷つける心配が少ないのが特徴です。自然な景観を演出しやすく、メダカの飼育環境としても適しています。

このように、それぞれの底床材には一長一短があります。赤玉土を選ぶ際は、これらの違いを理解した上で、自身の飼育スタイルに合っているかを検討することが重要です。

メダカが赤玉土で死ぬ水質の変化とは

この章では、赤玉土の使用が引き金となり、メダカが死に至る直接的な原因となる「水質の変化」についてみてきます。メダカが命を落とす具体的な死因から、水槽を新たに設置する「立ち上げ」の際に特に起こりやすい水質の急変、そして赤玉土が持つpHへの影響や、初期段階で発生しやすいアンモニア中毒、メダカが本来得意としない酸性水質の問題について、一つひとつ詳しく解説していきます。

赤玉土が原因で起こるメダカの死因

赤玉土を使用してメダカが死んでしまう場合、その直接的な死因はいくつかの要因に分類できます。これらは単独で、あるいは複合的に発生し、メダカの生命を脅かします。

最も一般的な死因は「pHショック」です。前述の通り、赤玉土は水質を弱酸性に傾けます。メダカが元々いた環境(例えばペットショップの水槽や、それまで飼育していた水槽)と、赤玉土を入れた新しい水槽との間でpHに大きな差があると、メダカは急激な環境変化に対応できず、ショック症状を起こして衰弱し、死に至ることがあります。これは、水合わせを慎重に行わなかった場合に特に起こりやすい現象です。

次に挙げられるのが「アンモニア中毒」です。水槽を立ち上げたばかりの時期は、まだアンモニアを分解するバクテリアが十分に繁殖していません。この状態でメダカを入れると、メダカの排泄物から出るアンモニアが水中に蓄積し、中毒症状を引き起こします。赤玉土の多孔質構造はバクテリアの定着を助けますが、定着には時間がかかるため、初期段階ではこのリスクが非常に高いのです。

さらに、「酸欠」も考えられます。これは、赤玉土の洗浄が不十分だった場合に起こりやすいです。微塵が多く舞い上がると、水の粘度が上がり、水中の溶存酸素量が低下します。また、舞い上がった微塵がメダカのエラに詰まり、呼吸困難を引き起こして死に至るケースもあります。

水槽立ち上げ時の急激な水質変化

水槽の「立ち上げ」、つまり新しい飼育環境を準備する段階は、メダカの生死を分ける最も重要な時期です。赤玉土を使用する場合、この立ち上げ期に起こる急激な水質変化が、失敗の最大の原因となります。

新しい赤玉土を水槽に入れると、イオン交換作用により、水中のカルシウムイオンやマグネシウムイオンを吸着し、代わりに水素イオンを放出します。この働きによって、水槽のpHは急速に低下し、水質は酸性に傾きます。メダカは比較的丈夫な魚ですが、このような急激なpHの変化は大きなストレスとなり、体力を消耗させ、病気への抵抗力を弱めてしまいます。

この初期のpH低下は、通常1週間から数週間で落ち着きますが、その不安定な期間にメダカを投入してしまうと、環境に適応できずに死んでしまうリスクが非常に高くなります。理想的な立ち上げ手順は、まず赤玉土と水だけで水槽を稼働させ、フィルターを回しながら水質が安定するのを待つことです。この期間を「空回し」や「パイロットフィッシュ(頑丈な魚を少数入れてバクテリアの繁殖を促す方法)」で乗り切り、pHやアンモニア濃度が安全なレベルに落ち着いたことを確認してから、本命のメダカを迎えることが失敗を防ぐ鍵となります。

赤玉土が引き起こすpH影響

赤玉土が水質に与える最も顕著な影響は、pH(水素イオン指数)を低下させる作用です。この化学的なプロセスを理解することは、赤玉土を安全に使いこなす上で不可欠です。

赤玉土の主成分は、粘土鉱物の一種であるモンモリロナイトなどです。これらの粘土鉱物は、マイナスの電荷を帯びており、プラスの電荷を持つ様々なイオン(陽イオン)を引きつけて保持する性質があります。これを陽イオン交換容量(CEC)と呼びます。

水道水には、水質を中性付近に保つ働きをする炭酸カルシウムや炭酸マグネシウムなどが溶け込んでおり、これらは「炭酸塩硬度(KH)」として知られています。赤玉土を水に入れると、その陽イオン交換作用によって、このKHの主成分であるカルシウムイオン(Ca²⁺)やマグネシウムイオン(Mg²⁺)が赤玉土の粒子に吸着されます。その代わりに、赤玉土が保持していた水素イオン(H⁺)が水中に放出されます。

水中の水素イオン濃度が高くなると、pHの値は低く(酸性に)なります。つまり、赤玉土は水質をアルカリ性に傾ける物質(KH)を吸着し、代わりに酸性の原因となる物質(H⁺)を放出することで、全体のpHを低下させるのです。この作用は特に新品の赤玉土で強く働きます。

初期に発生しやすいアンモニア中毒

水槽の立ち上げ初期段階でメダカが死ぬ場合、pHショックと並んで非常に多い原因がアンモニア中毒です。これは、水槽内に生物ろ過のサイクルが確立されていないために起こります。

生物ろ過とは、メダカのフンや尿、食べ残しの餌などが分解される過程で発生する有害なアンモニア(NH₃)を、比較的害の少ない亜硝酸(NO₂⁻)、さらに害の少ない硝酸塩(NO₃⁻)へと、バクテリアの力で段階的に分解していく仕組みのことです。この重要な役割を担うのが、ニトロソモナス属やニトロバクター属といった「硝化バクテリア」です。

新しい水槽、特に新品の赤玉土を入れたばかりの環境では、これらのバクテリアがほとんど存在しません。そのため、メダカを投入すると、排泄されるアンモニアが分解されずに水中にどんどん蓄積していきます。アンモニアは魚にとって非常に毒性が高く、一定濃度を超えると、エラからの酸素の取り込みを阻害したり、神経系にダメージを与えたりして、メダカを死に至らしめます。

症状としては、水面で口をパクパクさせる、呼吸が荒くなる、暴れ回るように泳ぐ、あるいは逆に水底でじっと動かなくなる、といったものが見られます。赤玉土を使った水槽の立ち上げでは、このアンモニア中毒のリスクを避けるため、バクテリアが十分に繁殖するまでメダカの投入を待つか、ごく少数から飼育を始めるなどの慎重な対応が求められます。

メダカが苦手とする酸性水質

メダカは日本の河川や田んぼに広く生息しており、非常に環境適応能力が高い魚ですが、好みの水質範囲というものが存在します。一般的に、メダカはpH6.5から8.0程度の、中性から弱アルカリ性の水質を最も好みます。

一方で、赤玉土は水質を弱酸性に傾ける性質があるため、pHが6.0を下回るような酸性水質になることがあります。メダカがこのような苦手な酸性環境に長期間さらされると、様々な問題が生じます。

まず、浸透圧調整機能に異常をきたしやすくなります。魚はエラや体表を通じて、体内の塩分濃度を外部の水環境に合わせて常に調整していますが、水質が大きく酸性に傾くと、このバランスを保つために余計なエネルギーを消費し、体力を消耗してしまいます。

また、酸性水質は体表の粘膜にダメージを与え、病原菌に対する抵抗力を低下させる原因にもなります。これにより、白点病や水カビ病といった病気にかかりやすくなるリスクが高まります。さらに、繁殖にも影響を及ぼすことがあり、酸性が強すぎると卵が正常に孵化しなかったり、産卵自体をしなくなったりすることもあります。

このように、メダカは酸性水質に全く適応できないわけではありませんが、それは緩やかな変化に対応できる場合の話です。赤玉土による急激なpH低下と、長期的な酸性環境は、メダカの健康を著しく損なう可能性があることを理解しておく必要があります。

赤玉土の正しい使い方とメンテナンス

この章では、赤玉土を安全かつ効果的に使用するための具体的な手順と、長期的な維持管理の方法について詳しく解説します。

赤玉土の導入で失敗しないためには、使用前の準備から水槽の立ち上げ、日々のメンテナンスに至るまで、正しい知識を持つことが不可欠です。

ここでは、使用前に必ず行うべき洗浄方法、水質を安定させるための立ち上げ手順、適切な水換えの頻度や交換時期の見極め方、そして使用後の再利用に関する注意点まで、実践的な情報を提供します。

使用前に必須となる赤玉土の洗い方

赤玉土を水槽に入れる前には、必ず洗浄する工程が必要です。この作業を怠ると、水槽に入れた瞬間に大量の微塵が舞い上がり、水がひどく濁ってしまいます。この濁りは観賞性を損なうだけでなく、メダカのエラに詰まって呼吸困難を引き起こす原因にもなりかねません。

正しい洗い方の手順は以下の通りです。

準備するもの

- 赤玉土

- バケツやプラ舟など、大きめの容器

- 水道水とホース、またはシャワー

- (あれば)米とぎ用のザル

洗浄手順

- 容器に赤玉土を入れる: バケツなどの容器に、使用する量の赤玉土を入れます。一度に全てを洗おうとせず、数回に分けて行うと効率的です。

- 静かに水を注ぐ: ホースやシャワーを使って、容器にゆっくりと水を注ぎます。この時、勢いよく水を入れると粒同士がこすれ合って崩れてしまうため、できるだけ優しく注ぐのがポイントです。

- かき混ぜずに排水する: 水を注ぐと、茶色い濁り水が出てきます。容器をゆっくりと傾け、上澄みの濁った水だけを捨てます。この際、赤玉土の粒を崩さないように、手でかき混ぜたり、ゴシゴシと擦り合わせたりしないように細心の注意を払ってください。

- 繰り返す: 容器に水を注ぎ、濁り水を捨てる、という作業を繰り返します。排水される水が、ある程度透明になるまで続けます。完全に透明にする必要はありませんが、最初の濃い茶色の濁りがなくなるのが目安です。

- 完了: 洗浄が終わったら、水槽に静かに敷き詰めます。

この洗浄作業は、赤玉土のポテンシャルを最大限に引き出し、トラブルを未然に防ぐための非常に重要なステップです。

失敗しない水槽の立ち上げ手順

赤玉土を使った水槽でメダカを安全に飼育するためには、焦らず、時間をかけた丁寧な立ち上げが成功の鍵を握ります。急いでメダカを投入すると、水質の急変によって命を落とすリスクが高まります。

以下に、失敗を避けるための基本的な立ち上げ手順を示します。

- 水槽の設置と赤玉土の投入: 洗浄した赤玉土を水槽の底に2〜3cm程度の厚さで優しく敷き詰めます。この時、ソイル用のヘラなどがあると便利です。

- 注水: 赤玉土が舞い上がらないように、お皿やビニール袋などを敷いた上から、ゆっくりと水を注ぎます。カルキ抜き(塩素中和剤)を使用した水を使いましょう。

- フィルターやヒーターの設置: フィルターや、必要であればヒーターなどの飼育機材を設置し、稼働させます。

- 「空回し」期間: ここからが最も重要なステップです。メダカを入れずに、フィルターだけを稼働させた状態(空回し)を最低でも1〜2週間続けます。この期間に、赤玉土による初期のpH低下が落ち着き、また、アンモニアを分解するバクテリアが少しずつ繁殖し始めます。

- 水質の確認: 空回し期間が終わったら、市販の試験薬や試験紙を使って、水槽のpHとアンモニア(NH₃/NH₄⁺)、亜硝酸(NO₂⁻)の濃度を測定します。pHが6.5以上に安定し、アンモニアと亜硝酸が検出されない状態が理想です。

- メダカの投入: 水質が安定したことを確認できたら、いよいよメダカを投入します。この時、いきなり水槽に入れるのではなく、「水合わせ」を丁寧に行います。メダカが入っている袋を水槽に30分ほど浮かべて水温を合わせ、その後、水槽の水を少しずつ袋に入れて水質に慣らしてから、ゆっくりと放してあげましょう。

この手順を踏むことで、メダカへの負担を最小限に抑え、安全に飼育をスタートさせることができます。

適切な水換えの頻度とタイミング

赤玉土を使用した水槽でも、定期的な水換えは水質を維持するために欠かせないメンテナンスです。水換えには、生物ろ過の最終生成物である硝酸塩の濃度を下げ、メダカの健康を維持する目的があります。

赤玉土の特性を考慮した水換えの頻度と量の目安は以下の通りです。

水槽立ち上げ初期(〜1ヶ月)

この時期は水質が非常に不安定です。バクテリアの繁殖を妨げないように、大規模な水換えは避けるべきです。しかし、アンモニアや亜硝酸が検出された場合は、毒性を下げるために緊急の水換えが必要になります。

- 頻度: 3日〜1週間に1回

- 量: 全体の1/4〜1/3程度

- 注意点: 水質測定をこまめに行い、有害物質の濃度に応じて対応します。

水質安定期(1ヶ月以降)

生物ろ過が安定してくると、水換えの主な目的は硝酸塩の除去に変わります。

- 頻度: 1〜2週間に1回

- 量: 全体の1/3程度

- 注意点: 一度に大量の水を換えると、水質の急変を招く可能性があります。定期的に決まった量を換えることが、環境を安定させるコツです。

水換えの際には、プロホースなどの底床クリーナーを使い、底に溜まったフンやゴミを吸い出しながら排水すると、より効果的です。また、新しい水は必ずカルキ抜きを行い、水槽の水温とできるだけ同じにしてから、ゆっくりと注ぎ入れるようにしましょう。赤玉土はpHを変動させる性質があるため、特に安定期においては、一度に大量の水を換えることは避けるのが賢明です。

粒崩れは赤玉土の交換時期の合図

赤玉土は半永久的に使える底床材ではなく、時間と共に物理的な劣化、すなわち「粒崩れ」が進行します。この粒崩れは、赤玉土の寿命が来たことを示す最も分かりやすいサインであり、底床を交換するべき重要な合図です。

粒崩れが進行すると、以下のような問題が発生します。

- 通水性の悪化: 粒が崩れて微塵となり、底床の隙間を埋めてしまいます。これにより、底床内の水の通りが悪くなり、酸素が行き渡らなくなります。

- 嫌気層の発達: 通水性が悪化し、酸素が供給されなくなると、底床の奥深くに嫌気層ができます。この環境では、有害な硫化水素などを発生させる嫌気性細菌が活動し、水質を著しく悪化させる原因となります。

- pH調整能力の低下: 新品の赤玉土が持っていた、pHを調整するイオン交換能力は、時間と共に失われていきます。粒が崩れる頃には、その能力はほとんど期待できません。

- 見た目の悪化: 水換えやメダカが泳ぐたびに泥が舞い上がり、水が濁りやすくなり、観賞性が損なわれます。

交換時期の目安は、使用している赤玉土の種類(硬質か軟質か)や飼育環境によって異なりますが、一般的には軟質で数ヶ月〜1年、硬質でも1〜2年程度です。指で軽く触ってみて、粒が簡単に潰れるようになったり、底床クリーナーで掃除をした際に泥が多く吸い出されるようになったりしたら、交換を検討すべき時期と言えるでしょう。

使用済みの赤玉土は再利用できるか

底床の交換時期が来て取り出した使用済みの赤玉土について、再利用できるのか気になる方もいるかもしれません。結論から言うと、アクアリウムの底床材として再度利用することは推奨されません。

一度使用した赤玉土は、粒が崩れて物理的に劣化しているだけでなく、様々な物質を吸着しています。メダカの排泄物から分解された硝酸塩や、水道水に含まれるリン酸などが蓄積しており、これらが水質に予期せぬ影響を与える可能性があります。また、洗浄して乾燥させたとしても、新品時のようなpH調整能力は回復しません。

無理に再利用しようとすると、かえって水質管理を難しくし、メダカの健康を損なうリスクを高めることになります。

ただし、アクアリウムでの役目を終えた赤玉土にも、別の使い道があります。それは、本来の用途である「園芸用の土」として再利用することです。植物のプランターや庭に混ぜ込むことで、土の通気性や保水性を改善する土壌改良材として活用できます。魚のフンなどに由来する栄養分も含まれているため、植物にとっては良い肥料となり得ます。

アクアリウムでの再利用は避け、ガーデニングなどで有効活用するのが、最も賢明な方法と言えるでしょう。

メダカが赤玉土で死ぬのを防ぐ総括

これまで解説してきたように、「メダカが赤玉土で死ぬ」という事態は、赤玉土そのものが直接の死因なのではなく、その特性を理解せずに使用することで引き起こされる急激な水質変化が根本的な原因です。特に、水槽の立ち上げ初期に起こるpH影響は深刻で、メダカが好まない酸性水質へと急変させ、アンモニア中毒のリスクも高めます。これを防ぐには、製品ごとの硬質と軟質の違いを理解し、特に園芸用を流用する際は無添加のものを選ぶことが大切です。

使用前には丁寧な洗い方を実践し、水槽の立ち上げでは十分な「空回し」期間を設けてバクテリアの定着を待つ必要があります。また、日々の管理においては、適切な水換えの頻度を守り、粒崩れを交換時期の合図として見逃さないことが重要です。使用後の赤玉土の再利用は避け、他の底床材との比較も視野に入れ、自分の飼育スタイルに合った選択をすることが、失敗や後悔を避けるための最善策となります。

この記事で解説した重要なポイントを以下にまとめます。

- メダカの死因の多くは、赤玉土による急激なpH低下とアンモニアの発生にある

- 硬質でアクアリウム用の製品を選び、園芸用の場合は無添加・無肥料を確認する

- 使用前には粒を崩さないよう優しく洗浄し、微塵を徹底的に取り除く

- 水槽立ち上げ後は最低1〜2週間、メダカを入れずにフィルターを稼働させる

- 粒が崩れ始めたら底床の寿命の合図であり、速やかに交換を検討する

これらのメリット・デメリットを総合的に理解し、正しい知識を持って赤玉土と向き合えば、それはメダカ飼育における強力な味方となり得るでしょう。