水槽の石組みレイアウトは、一見難しそうに感じられるかもしれませんが、初心者でも、いくつかの基本的なポイントを押さえることで、十分に美しい水景が作れます。

石組みレイアウトの魅力は、そのシンプルさゆえに、水槽内の生体やわずかな水草の美しさを最大限に引き立て、洗練されたクールな印象を与えられる点にあります。

この記事では、石だけで構成するレイアウトに初めて挑戦する方々が抱えるであろう疑問や不安を解消するため、必要な情報をわかりやすく解説します。

レイアウトの基礎となる基本的な構図の考え方から、自然に見せるための石の配置バランスの取り方に至るまで、デザインの根幹を詳しく説明します。また、石の種類を比較検討し、人気の龍王石レイアウトのコツ、野性味あふれる溶岩石を使った水槽レイアウト、そして清涼感のある青華石を使った水槽の例など、具体的なレイアウト例を交えながら、それぞれの石の特性を最大限に活かす方法を紹介します。

そして、美しい水景を長く維持するために不可欠な完成後のメンテナンス方法や、厄介なコケ対策についても解説しますので、この記事を最後まで読めば、石組みレイアウトに関する全体像を掴むことができるでしょう。

- 初心者でも分かる石組みレイウトの基本的な構図とバランスの取り方

- 龍王石や溶岩石など人気の石の種類ごとの特徴とレイアウトのコツ

- 石の選び方から下処理、設置までの具体的な手順と注意点

- 完成後の水景を美しく維持するためのメンテナンスとコケ対策

水槽で石のみのレイアウトを始める前の基礎知識

まず最初に、水槽で石のみを使った美しいレイアウトを実現するために、レイアウトを始める前に必ず知っておきたい石選びの基礎知識から、構図の考え方、購入場所、そして水槽に入れる前の下処理方法まで、初心者がつまずきやすいポイントを一つひとつ丁寧に解説していきます。

石組みレイアウト初心者が押さえるべき点

石組みレイアウトに初めて挑戦する初心者がまず押さえるべき点は、全体のテーマを事前に決めることです。例えば、険しい山岳地帯を表現したいのか、あるいは穏やかな川辺の風景を作りたいのかによって、選ぶ石の形や配置方法は大きく異なります。テーマを決めることで、使用する石の種類や数、配置に一貫性が生まれ、まとまりのある美しい水景を作りやすくなります。

次に大切なのが、主役となる「親石(おやいし)」を決めることです。親石は、レイアウトの中で最も大きく、目を引く石を指します。この親石を水槽内のどこに配置するかを最初に決定し、続いて二番目に大きい「副石(ふくいし)」、さらに小さな「添石(そえいし)」を周りに配置していくのが基本的な流れです。この大小の石を組み合わせることで、レイアウトにメリハリと奥行きが生まれます。

また、石の数は奇数にするとバランスが取りやすいと言われています。偶数だと左右対称になりやすく、人工的な印象が強くなりがちですが、3個、5個、7個といった奇数で構成すると、自然なランダム感が生まれ、より趣のある風景を演出しやすくなります。

最後に、石の色味は同系色で統一することを心がけましょう。様々な色の石を混ぜてしまうと、視点が分散してしまい、雑然とした印象を与えかねません。色を統一することで一体感が生まれ、主役である魚や水草の色彩をより一層引き立てることができます。

見栄えが変わる基本的な構図を学ぶ

石組みレイアウトの見栄えは、基本的な構図を理解しているかどうかで大きく変わります。アクアリウムのレイアウトには、主に3つの基本構図が存在し、これらを応用することで誰でもバランスの取れた水景を作ることが可能です。

凸型(とつがた)構図

一つ目は「凸型構図」です。これは、水槽の中央に親石などの大きな素材を配置し、そこから左右に向かって低くなるように石を並べる構図です。島のような景観を作るのに適しており、力強く存在感のあるレイアウトになります。ただし、中央に視線が集中しやすいため、左右の空間をうまく活かさないと単調に見えてしまうこともあります。フィルターのパイプ類を隠しにくいという側面もありますが、インパクトのある水景を目指す場合に有効な手法です。

凹型(おうがた)構図

二つ目は「凹型構図」です。これは凸型構図とは逆に、水槽の両サイドに高さを持たせ、中央部を低くして空間を設ける構図です。中央の開けた空間が遠近感を強調し、広がりと奥行きのある景観を演出できます。中央の低い部分に化粧砂を敷いて、道や川の流れを表現する手法も人気です。左右非対称にすることで、より自然な雰囲気を出すのがポイントです。

三角構図

三つ目は「三角構図」です。水槽の片方のサイドに親石を置いて頂点とし、そこから対角線上の反対側に向かって低くなるように石を配置して、三角形のシルエットを作る構図です。水の流れを感じさせやすく、ダイナミックでありながら安定感のあるレイアウトに仕上がります。小型水槽から大型水槽まで幅広く応用でき、初心者でもバランスが取りやすい構図として知られています。

これらの基本的な構図を意識するだけで、石の配置に迷いがなくなり、完成度の高いレイアウトを目指せます。

水槽に適した石の種類と比較ポイント

水槽レイアウトに使用できる石には様々な種類があり、それぞれ色や形、水質に与える影響が異なります。ここでは、代表的な石の種類とその特徴を比較し、レイアウトのテーマや飼育する生体に合わせた選び方のポイントを解説します。

石を選ぶ際の比較ポイントは、「見た目(色・形・質感)」「水質への影響」「価格」の3点です。特に水質への影響は、飼育する魚や水草の種類によっては非常に重要になるため、注意が必要です。

| 石の種類 | 見た目の特徴 | 水質への影響 | レイアウト適性 |

| 龍王石(青龍石) | 青みがかったグレーに白い筋が入る。シャープで険しい形状が多い。 | pH、硬度(GH)を上昇させる傾向が強い(弱アルカリ性・硬水に傾く)。 | 山岳レイアウト、渓谷風。硬水を好む水草(キューバパールグラスなど)との相性が良い。 |

|---|---|---|---|

| 溶岩石 | 黒や赤茶色で、表面に無数の穴が開いている多孔質。ゴツゴツした質感。 | ほとんど影響を与えないものが大半。産地により若干硬度が上がることがある。 | 自然な岩場、隠れ家の作成。多孔質のためバクテリアが定着しやすく、水質浄化も期待できる。 |

| 風山石 | 自然な風化を感じさせる丸みを帯びた形状と、落ち着いた色合い。 | 水質への影響はほとんどない。 | 日本の山や川をイメージした自然なレイアウト、和風レイアウトに向いている。 |

| 気孔石(黄虎石) | 黄色や茶系の色合いで、蜂の巣のような多数の穴や凹凸が特徴。 | pH、硬度を上昇させやすい。特に新品は影響が大きい傾向がある。 | 個性的な山岳レイアウト。ビーシュリンプなどの隠れ家にもなる。 |

| 木化石 | 樹木が化石化したもの。木目のような模様と角ばった形状が特徴。 | 水質への影響はほとんどない。 | 山岳レイアウトや、木の化石という特性を活かした太古の森のような表現に適している。 |

このように、石によって特性は大きく異なります。例えば、ネオンテトラのような弱酸性を好む魚を飼育する水槽で、龍王石を大量に使うと、生体にとってストレスの多い環境になってしまう可能性があります。そのため、レイアウトの見た目の好みだけでなく、飼育したい生体との相性を考えて石を選ぶことが、長期的に水槽を維持する上で大切なポイントになります。

レイアウト用の石はどこで買うべきか

レイアウトに使用する石は、様々な場所で入手することが可能です。購入場所によって、取り扱っている石の種類、価格、品質が異なるため、それぞれのメリット・デメリットを理解して選ぶことが大切です。

最も一般的な購入場所は、アクアリウム専門店です。専門店では、龍王石や風山石といったレイアウトに人気の石が豊富に揃っており、サイズや形状も様々です。専門知識を持つスタッフに相談しながら、レイアウトのイメージに合った石を選べるのが最大のメリットと言えます。品質管理がされているため安心して使用できますが、価格は比較的高めになる傾向があります。

次に、ホームセンターの園芸コーナーやペット用品コーナーでも、レイアウト用の石が販売されていることがあります。主に溶岩石や一般的な石材が中心ですが、専門店よりも安価に入手できる場合があります。ただし、種類は限られており、アクアリウム専用ではない石も含まれているため、水質に影響を与える成分が含まれていないか確認が必要です。

また、オンラインショップも有力な選択肢です。国内外の様々な種類の石が販売されており、店舗では見かけない珍しい石を見つけることもできます。価格も比較的安価なことが多いですが、実物を見て選べないというデメリットがあります。写真と実物の色味や質感が異なる可能性があるため、レビューなどを参考に慎重に選ぶ必要があります。「形状お任せ」といった商品は、どのような形の石が届くか分からないため、ある程度の運の要素も絡みます。

自然の川や山で石を拾ってくるという方法もありますが、これは初心者にはあまり推奨されません。どのような鉱物が含まれているか分からず、有害な物質が水槽内に溶け出すリスクがあるからです。また、雑菌や寄生虫が付着している可能性も高いため、使用するには入念な洗浄と煮沸消毒が不可欠です。私有地や国立公園など、採取が禁止されている場所も多いため、注意が必要です。

失敗しないための石の洗い方と下処理

アクアリウムショップやオンラインで購入した石であっても、水槽に入れる前には必ず洗浄と下処理を行う必要があります。この工程を怠ると、水槽の立ち上げ時に水が濁ったり、コケが大量発生する原因になったりするため、丁寧に行いましょう。

まず、基本的な洗浄方法として、タワシや硬めのブラシを使って、流水で石の表面に付着した汚れや粉を徹底的に洗い流します。石の凹凸や隙間には、細かな砂や土が詰まっていることが多いので、念入りにこすり洗いしてください。このとき、洗剤や石鹸は絶対に使用してはいけません。洗剤の成分が石に残り、水槽内で溶け出すと、生体にとって非常に有害です。

次に、より安全性を高めるための下処理として、煮沸消毒を行います。特に、表面が多孔質である溶岩石や、自然採取の石を使用する場合には強く推奨されます。大きな鍋に石を入れ、完全に水に浸かるようにしてから火にかけ、沸騰してから10分から20分程度煮沸します。これにより、石に付着している可能性のある雑菌やバクテリア、コケの胞子などを死滅させることができます。煮沸後は、石が非常に高温になっているため、自然に冷めるまで待ち、火傷に十分注意して取り出してください。

水質変化が心配な場合の下処理

前述の通り、石の種類によっては水質をアルカリ性に傾けたり、硬度を上げたりするものがあります。この影響が心配な場合は、事前のアク抜き(セメント抜き)が有効です。バケツなどの容器に石と水を入れ、1週間から数週間ほど漬け置きします。この間、数日おきに水を交換することで、石から溶け出す成分をある程度除去することが可能です。特に龍王石や気孔石など、水質への影響が大きいとされる石を使用する際には、この下処理を行っておくと安心です。

これらの下処理を丁寧に行うことで、レイアウト後のトラブルを未然に防ぎ、クリアな水質を長期間維持しやすくなります。

石が水質に与える影響を理解する

水槽レイアウトに石を使用する際、見た目の美しさだけでなく、その石が水質にどのような影響を与えるかを理解しておくことは非常に大切です。多くの石にはカルシウムやマグネシウムといった成分が含まれており、これらが水中に少しずつ溶け出すことで、水のpH(ペーハー)や総硬度(GH)を変化させます。

一般的に、多くの観賞用の石は、水質を弱アルカリ性に傾け、硬度を上昇させる傾向があります。例えば、白い筋が特徴的な龍王石や、凹凸の多い気孔石などは、この傾向が顕著です。このような水質変化は、アフリカンシクリッドやグッピー、金魚といった、弱アルカリ性・硬水の環境を好む魚にとってはむしろ好ましい環境を提供します。また、キューバパールグラスのように、ある程度の硬度があった方が育ちやすい水草もあります。

一方で、アマゾン川原産のネオンテトラやラスボラ、アピストグラマといった多くの熱帯魚や、南米産の水草の多くは、弱酸性・軟水の環境を好みます。このような生体を飼育している水槽に、水質をアルカリ性に傾ける石を大量にレイアウトすると、生体は本来の調子を出すことができず、体色が褪せたり、病気にかかりやすくなったりする可能性があります。

もちろん、水質への影響がほとんどないとされる石もあります。風山石や木化石、多くの溶岩石は、pHや硬度への影響が非常に少ないため、弱酸性を好む生体を飼育する水槽でも安心して使用できます。

これらのことから、石を選ぶ際には、まず自分が飼育したい魚や育てたい水草がどのような水質を好むのかを調べ、それに合った性質を持つ石を選ぶことが、長期的に安定したアクアリウムを維持するための鍵となります。もし使用したい石の水質への影響が不明な場合は、前述したようにバケツに石と水を入れ、一定期間置いた後の水質を検査薬でチェックすると良いでしょう。

水槽のレイアウトを石のみで組む実践テクニック

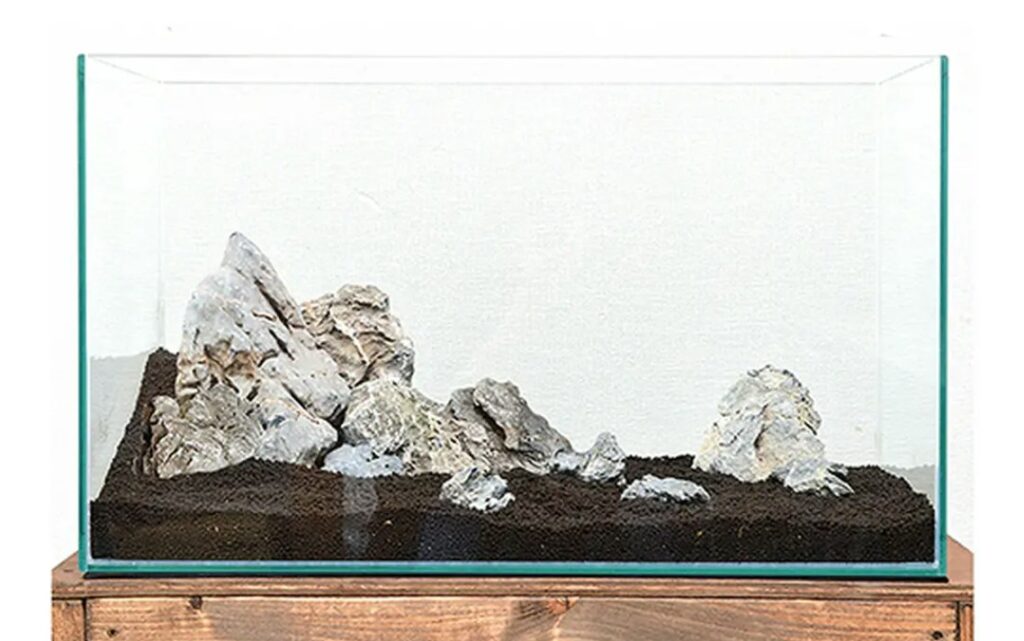

この章では、基礎知識を学んだ上で、実際に水槽へ石を配置していくための具体的な手順と、より自然で洗練された景観を作り出すための実践的なテクニックに焦点を当て、おしゃれな作例を参考にしながら、バランスの良い配置のコツや人気の石を使ったレイアウト術を詳しく紹介します。

石組みレイアウトの具体的な作り方

石組みレイアウトを実際に作る際の具体的な手順は、いくつかのステップに分かれています。この手順に沿って進めることで、初心者でも計画的に、そして見栄えのするレイアウトを組むことが可能です。

ステップ1:底床を敷く

まず、水槽に底床材(ソイルや砂)を敷きます。このとき、平坦に敷くのではなく、奥に行くほど高くなるように傾斜をつけるのがポイントです。手前を低く、奥を高くすることで、水景に奥行き感が生まれます。また、石を置く場所を少し高く盛り土しておくなど、この段階で大まかな地形を作っておくと、後の作業がスムーズに進みます。

ステップ2:親石の配置

次に、レイアウトの骨格となる最も大きな「親石」を配置します。親石は水槽のど真ん中に置くのではなく、黄金比とされる水槽の横幅を1:1.618に分ける点や、3分の1、3分の2の点など、少し中心からずらして置くと、構図が引き締まり、より自然に見えます。石の最も魅力的な面が正面を向くように、角度を微調整しましょう。

ステップ3:副石・添石の配置

親石の位置が決まったら、次に大きい「副石」を配置します。副石は親石に寄り添わせるように、あるいは親石と対になるように置くのが一般的です。その後、最も小さい「添石」を、親石や副石の足元に配置して、全体のバランスを整えていきます。添石は、大きな石が根付いているような安定感を出す役割や、構図の隙間を埋める役割を果たします。

ステップ4:全体のバランス調整

全ての石を仮置きしたら、一度水槽から少し離れて、全体のバランスを確認します。石の向きや角度、石同士の間隔などを微調整してください。石の模様や流れ(石目)の向きを揃えると、あたかも一つの大きな岩から切り出されたような一体感が生まれます。この最終調整が、レイアウトの完成度を大きく左右します。

この一連の作業を通じて、ただ石を並べるのではなく、自然の風景を切り取るような意識で組むことが、魅力的な石組みレイアウトを作るための鍵となります。

自然に見せる石の配置とバランス

石組みレイアウトをより自然に見せるためには、石の配置と全体のバランスにいくつかのコツがあります。人工的な印象をなくし、まるで自然の一部を切り取ってきたかのような風景を作り出すためのポイントを解説します。

一つ目のポイントは、「石の大きさに変化をつける」ことです。同じくらいの大きさの石ばかりを集めて並べると、どうしても単調で不自然な印象になりがちです。前述の通り、親石、副石、添石というように、大小様々なサイズの石を組み合わせることで、レイアウトにリズムと遠近感が生まれます。基本は、大きな石を奥に、小さな石を手前に配置することで、視覚的な奥行きを強調できます。

二つ目のポイントは、「石目の流れを意識する」ことです。多くの石には、層が重なったような筋や模様、いわゆる「石目(いしめ)」があります。この石目の方向をできるだけ揃えるように配置すると、石同士に一体感が生まれ、あたかも一つの大きな岩塊であったかのような連続性を表現できます。バラバラの方向を向いていると、ただ石を置いただけの雑然とした印象になってしまうため、石を置く際にはこの流れを注意深く観察しましょう。

三つ目のポイントは、「空間を活かす」ことです。石を水槽全体にぎっしりと詰め込むのではなく、あえて何もない空間、「間(ま)」を作ることで、水景に抜け感が生まれます。特に、凹型構図では中央の空間が主役となります。この空間があることで、魚が泳ぐスペースが確保されるだけでなく、見る人の視線を誘導し、レイアウトの主題を際立たせる効果があります。

これらのポイントを意識して石を配置することで、単なる石の集合体ではなく、ストーリー性のある自然な風景を水槽内に再現することが可能になります。

小型水槽で楽しむレイアウトのコツ

30cmキューブ水槽などの小型水槽は、設置スペースを取らず手軽に始められる一方で、空間が限られているためレイアウトには工夫が必要です。小型水槽で石のみのレイアウトを成功させるためのコツをいくつか紹介します。

最も重要なのは、「石のサイズ選び」です。小型水槽に対して大きすぎる石を選ぶと、水槽内が窮屈になり、圧迫感が生まれてしまいます。逆に小さすぎる石ばかりだと、迫力に欠ける散漫な印象になりがちです。水槽の高さの3分の2程度の高さを持つ親石を一つ選び、それを中心に、握りこぶしよりも小さいサイズの添石をいくつか組み合わせるのがバランスを取りやすいでしょう。

次に、「高さを活かす」ことを意識します。限られたスペースで奥行きを表現するために、底床を後ろに行くほど高く盛るテクニックは特に有効です。この高低差を利用して石を配置することで、小さな水槽でも立体感のあるダイナミックな景観を作ることが可能です。親石の下に小さな石を隠してかさ上げし、高さを強調するのも良い方法です。

また、「構図はシンプルに」徹することが成功の鍵です。小型水槽では、複雑な構図を作ろうとすると、かえってごちゃごちゃした印象になってしまいます。前述した基本構図の中でも、特に「三角構図」はスペースを有効活用しやすく、小型水槽に適しています。左右どちらかに石を寄せて配置し、反対側に空間を作ることで、魚が泳ぐスペースを確保しつつ、すっきりとした美しいレイアウトが完成します。

最後に、石の色選びもポイントです。小型水槽では、明るい色の石を選ぶと、空間を広く見せる効果が期待できます。逆に、黒っぽい溶岩石などは全体を引き締める効果がありますが、多用すると重たい印象になることもあるため、バランスを考えて使用しましょう。

参考になるおしゃれなレイアウト例

石組みレイアウトのアイデアを膨らませるためには、優れたレイアウト例を参考にすることが非常に有効です。ここでは、テーマ別にいくつかのおしゃれなレイアウト例を紹介します。

山岳レイアウト

石組みの王道とも言えるのが「山岳レイアウト」です。龍王石や風山石など、ゴツゴツとして険しい表情を持つ石を組み上げ、雄大な山脈や切り立った崖を表現します。親石を高くそびえ立たせ、その周りに大きさの異なる石を配置して連峰を表現するのが基本です。石の配置に高低差を大きくつけることで、ダイナミックさと迫力が生まれます。このレイアウトには、群れで泳ぐネオンテトラやラスボラなどの小型魚が非常によく似合います。

渓谷・川辺レイアウト

清涼感のある水景を目指すなら、「渓谷・川辺レイアウト」がおすすめです。丸みを帯びた石や、平たい石を使い、穏やかな川の流れや、水辺の岩場を再現します。凹型構図を基本とし、中央の開けたスペースに明るい化粧砂を敷いて川の流れを表現するのが定番の手法です。石の周りにウィローモスなどのコケ類を少しだけ配置すると、より自然な雰囲気が増します。メダカや日本産淡水魚を泳がせると、趣のある和風の水景が完成します。

万天石(まんてんせき)風レイアウト

ADA(アクアデザインアマノ)の創始者である天野尚氏が好んで使用したことで知られる「万天石」を使ったレイアウトも非常に人気があります。現在は入手困難な石ですが、その特徴である複雑な色彩と質感を、風山石や他の石を組み合わせて再現するスタイルです。自然な丸みを持ちつつも、力強い表情を持つ石を選び、絶妙なバランスで配置することで、静寂と力強さが共存する独特の世界観を表現します。計算され尽くした「引き算の美学」が求められる、上級者向けのレイアウトと言えます。

これらのレイアウト例を参考にしつつ、自分なりのアレンジを加えて、オリジナルの水景を創造するのも石組みレイアウトの大きな楽しみの一つです。

人気の龍王石レイアウトのコツとは

龍王石(りゅうおうせき)、別名「青龍石(せいりゅうせき)」は、そのシャープな形状と青みがかったグレーの美しい色合いで、石組みレイアウトにおいて絶大な人気を誇ります。この龍王石の魅力を最大限に引き出すレイアウトのコツを解説します。

龍王石レイアウトの最大のコツは、「石目を揃えて一体感を出す」ことです。龍王石には、白い筋や層状の模様といった特徴的な「石目」があります。複数の石を組み合わせる際に、この石目の流れる方向を合わせることで、まるで一つの巨大な岩から削り出されたかのような、力強く自然な景観を生み出すことができます。石を配置する際には、一つ一つの石の表情をよく観察し、全体の流れがスムーズにつながるように角度を調整することが鍵となります。

次に、龍王石はその険しい形状から、山岳レイアウトに最も適しています。大小の龍王石を組み合わせて、切り立った崖や険しい岩山を表現しましょう。特に、親石はできるだけ背の高い、象徴的な形のものを選ぶと、レイアウト全体が引き締まります。石同士を少し重ねるように配置すると、より立体感と複雑さが生まれます。

ただし、龍王石を使用する際には注意点もあります。前述の通り、龍王石は水質を弱アルカリ性の硬水に傾ける性質が強い石です。そのため、弱酸性の軟水を好む水草や熱帯魚との相性は良くありません。この性質を逆手に取り、キューバパールグラスやグロッソスティグマといった、ある程度の硬度があった方が育成しやすい前景草と組み合わせるのが定番のスタイルです。緑の絨毯と、そそり立つグレーの岩肌とのコントラストは非常に美しく、龍王石レイアウトの醍醐味と言えます。どうしても弱酸性の環境を維持したい場合は、使用する石の量を少なくするか、ソイルの能力やpH降下剤などで水質を調整する工夫が必要になります。

溶岩石を使った水槽レイアウトの魅力

溶岩石は、その名の通り火山の溶岩が冷えて固まった石で、独特の質感と多くの利点から、アクアリウムレイアウトで広く活用されています。溶岩石を使った水槽レイアウトの魅力とポイントについて掘り下げていきます。

溶岩石の最大の魅力は、その「自然感あふれるワイルドな質感」です。表面は黒や赤茶色で、無数の小さな穴が開いた多孔質な構造をしています。このゴツゴツとした荒々しい見た目は、水槽内に野性味あふれる力強い景観を作り出します。アーチ状に組んで洞窟のような隠れ家を作ったり、積み重ねて立体的な岩場を再現したりと、様々な表現が可能です。

機能的な魅力も見逃せません。表面の無数の穴は、水質を浄化してくれる有益なバクテリアの絶好の住処となります。つまり、溶岩石をレイアウトに使うことは、見た目の向上だけでなく、水槽内の生物ろ過能力を高め、水質を安定させる効果も期待できるのです。このため、水槽の立ち上げ初期から安定した環境を築きやすいというメリットがあります。

また、軽量で加工しやすい点も魅力の一つです。他の石に比べて比重が軽いため、複数個を積み重ねても水槽の底面にかかる負担が少なく、レイアウトの安全性を高められます。ハンマーなどで比較的簡単に割ることができるため、自分のイメージに合わせたサイズや形に調整することも可能です。

レイアウトのコツとしては、溶岩石の多孔質な表面を活かし、ウィローモスやアヌビアス・ナナなどの活着系の水草を巻き付ける(活着させる)のがおすすめです。石の隙間から緑が芽吹く様子は非常に自然で、時間の経過とともに景観が熟成していく楽しみを味わえます。水質への影響がほとんどないため、魚種や水草の種類を選ばず、幅広いレイアウトに安心して使用できるのも、溶岩石が多くの人に愛用される理由です。

石組みの応用レイアウトと完成後の維持管理

この章では、特定の石を使った応用的なレイアウトのアイデアから、美しい水景を長期間維持していくために不可欠なメンテナンス方法、そしてアクアリストを悩ませるコケへの対策まで、一歩進んだ知識と管理のポイントを詳しく解説していきます。

青華石を使った水槽のレイアウト例

青華石(せいかせき)は、龍王石(青龍石)とよく似た特徴を持つ石で、青みがかったグレーの清涼感あふれる色合いが魅力です。龍王石よりもやや白みが強く、表面の凹凸が複雑で、独特の風格を持っています。この青華石を使った水槽のレイアウト例を紹介します。

青華石の涼しげな雰囲気を最大限に活かすレイアウトとして、「渓谷の岩場」をテーマにしたものが人気です。複数の青華石を、水の流れを意識しながら配置し、切り立った渓谷の風景を再現します。石の向きや角度を工夫して、影になる部分を作ることで、より立体感と深みのある景観になります。底床には、明るい色の化粧砂と、栄養系のソイルを使い分けることで、川の流れと草地のコントラストを表現すると美しいでしょう。

龍王石と同様に、青華石も水質をアルカリ性に傾け、硬度を上げる性質があります。この特性を利用して、硬水を好む水草と組み合わせるのがセオリーです。特に、前景にキューバパールグラスを密生させ、青華石の岩肌を覆うように這わせるレイアウトは、その鮮やかな緑と石の青みがかったグレーとの対比が絶妙で、非常に高い完成度を誇ります。

また、青華石はその独特の形状から、単体で置くだけでも存在感があります。小型水槽で、質の良い青華石を一つだけ「ドン」と配置し、それを主役にしたシンプルなレイアウトも非常にスタイリッシュです。周りの空間を広く取ることで、石そのものの造形美を際立たせることができます。

青華石を選ぶ際は、できるだけ凹凸が深く、表情豊かなものを選ぶのがポイントです。同じ青華石でも一つ一つ形や色味が異なるため、組み合わせる石同士の相性を見ながら、じっくりと選ぶ楽しみがあります。

魚が映える石レイアウトのアイデア

石組みレイアウトは、主役である魚をより一層美しく見せるための、最高の舞台装置となり得ます。ここでは、魚が映える石レイアウトのアイデアをいくつか提案します。

黒い石と鮮やかな魚のコントラスト

黒っぽい溶岩石や黒系の石を背景にレイアウトを組むと、カージナルテトラの赤いラインや、ネオンドワーフグラミーの青い輝きなど、鮮やかな体色を持つ熱帯魚が非常によく映えます。暗い背景が魚の色彩を際立たせ、まるで宝石のように輝いて見える効果があります。石でアーチや洞窟を作ってあげれば、そこから魚が出入りする様子も楽しめ、自然な生態を観察できます。

明るい石と日本の淡水魚の渋み

白やベージュ系の明るい石や砂利でレイアウトを組むと、水槽全体が明るい雰囲気になります。このような環境には、オヤニラミやタナゴ、オイカワといった、日本の淡水魚の持つ「渋い」魅力がよく似合います。派手さはありませんが、日本の自然な川辺を切り取ったかのような景観の中で泳ぐ姿は、風情があり、見る人の心を和ませてくれます。

石の隙間を隠れ家にする

ビーシュリンプなどの小型のエビや、オトシンクルスのような小型のナマズ類は、石の隙間や洞窟を隠れ家として好みます。気孔石のように凹凸の多い石や、複数の石を組み合わせて作ったシェルターは、彼らにとって安心できる住処となります。臆病な性格の生体も、隠れ家があることでストレスなく過ごすことができ、時折姿を見せる愛らしい様子を観察する楽しみが生まれます。

このように、レイアウトを考える際には、ただ美しい景観を作るだけでなく、「どの魚を、どのように見せたいか」という視点を持つことが、より満足度の高いアクアリウムを作るための鍵となります。

憧れのADA風レイアウトに挑戦する

「ADA風レイアウト」とは、世界的なアクアリウムブランド「アクアデザインアマノ(ADA)」が提唱する、自然の生態系を水槽内に再現する「ネイチャーアクアリウム」のスタイルを指します。計算され尽くした構図と、細部へのこだわりが特徴で、多くのアクアリストの憧れとなっています。石組みでADA風レイアウトに挑戦するためのポイントを解説します。

ADA風レイアウトの神髄は、「自然から学び、自然を創る」という思想にあります。そのため、ただ石を並べるのではなく、実際の自然風景、例えば険しい山岳や静かな森の岩清水などを観察し、そのエッセンスを水槽内に凝縮させることが求められます。

構図においては、「三尊石組(さんぞんいわぐみ)」が基本となります。これは、中心に最も大きな親石を据え、その両脇に副石と添石を配置する、仏教の三尊仏の配置に由来する構図です。それぞれの石の大きさと配置のバランスが非常に重要で、見る人に安定感と力強さを感じさせます。このとき、石の大きさの比率や、石と石の間の空間(間)の取り方など、細やかな美的センスが問われます。

また、「引き算の美学」もADA風の重要な要素です。石を多用して情報を詰め込むのではなく、あえて石の数を絞り、余白を活かすことで、シンプルながらも奥深い、洗練された景観を創り出します。一つ一つの石の持つ力を最大限に引き出し、見る人の想像力をかき立てるようなレイアウトを目指します。

使用する石は、風山石や万天石(現在は入手困難)など、自然な風合いと力強さを兼ね備えたものが好まれます。石の質感や色味にこだわり、全体の調和を考えることが大切です。

ADA風レイアウトは、単に見た目を真似るだけでなく、その背景にある自然への敬意や哲学を理解することで、より本質に近づくことができます。一朝一夕に完成するものではありませんが、挑戦する過程そのものが、アクアリウムの大きな楽しみとなるでしょう。

美観を保つメンテナンスとコケ対策

美しい石組みレイアウトを組んでも、その後のメンテナンスを怠ると、すぐにコケに覆われたり、水の透明度が失われたりしてしまいます。美しい水景を長期間維持するためのメンテナンスとコケ対策の基本を解説します。

基本的なメンテナンスとして最も重要なのは、「定期的な水換え」です。飼育水は、魚のフンや餌の残りなどから、コケの栄養源となる硝酸塩やリン酸が徐々に蓄積していきます。これを排出するために、1週間に1回、全体の3分の1程度の水を交換するのが一般的です。定期的な水換えは、コケの発生を抑制し、魚の健康を維持する上で不可欠です。

次に、「コケ取り生体の導入」も非常に有効な対策です。ヤマトヌマエビは糸状のコケを、オトシンクルスはガラス面や石の表面につく茶ゴケを、そして石巻貝は硬い斑点状のコケを食べてくれます。これらの「お掃除屋さん」を水槽のメンバーに加えておくことで、コケの発生を初期段階で抑え、人の手による掃除の手間を大幅に減らすことができます。

それでも石の表面にコケが生えてしまった場合は、物理的に除去する必要があります。歯ブラシやメラミンスポンジを使って、石の表面を優しくこすり落とします。水換えの際に、排水する水を利用してこすると、舞い上がったコケを水と一緒に排出できるため効率的です。

また、コケの根本的な原因は、「光」「栄養」「二酸化炭素」のバランスの乱れにあります。特に、照明の点灯時間が長すぎると、コケが繁殖しやすくなります。照明時間は1日8時間程度を目安にし、タイマーで管理するのがおすすめです。餌の与えすぎも水の富栄養化を招き、コケの原因となるため、数分で食べきる量を守りましょう。

これらの地道なメンテナンスを継続することが、石組みレイアウトの美しさを保つための唯一の方法です。日々の観察を楽しみながら、水槽環境の変化に早めに対応していくことが大切です。

まとめ:水槽のレイアウトを石のみで楽しむ

今回は、水槽のレイアウトを石のみで構築する際の様々なポイントについて解説しました。石組みレイアウトは、シンプルでありながら非常に奥が深く、アクアリストの創造性をかき立てる魅力的なスタイルです。

石組みレイアウトの初心者が美しい水景を作るためには、まずレイアウトの基本となる基本的な構図を学び、自然に見える石の配置バランスを理解することがスタートラインとなります。そして、石の種類の比較を行い、それぞれの特徴を把握した上で、自分の作りたいレイアウト例に合わせて石を選ぶことが大切です。特に人気の龍王石レイアウトのコツや、機能性も高い溶岩石を使った水槽レイアウト、清涼感のある青華石を使った水槽の例などを参考に、イメージを具体化していきましょう。

実際の石組みレイアウトの作り方の手順に入る前には、「石はどこで買うか」を検討し、購入後は石の洗い方といった下処理を丁寧に行うことが、後のトラブルを防ぎます。また、石が水質に与える影響も必ず考慮し、飼育する生体に適した環境を整える必要があります。小型水槽でも、工夫次第で魚が映える石レイアウトや、憧れのADA風の景観を創り出すことは十分に可能です。そして、完成した美しいレイアウトを長く維持するためには、日々のメンテナンスや計画的なコケ対策が欠かせません。

この記事で紹介した要点をまとめると、以下のようになります。

- 構図の基本を学ぶ: 凸型、凹型、三角構図といった基本を理解し、レイアウトの骨格を決めましょう。

- 石選びと特性の理解: 石の色や形だけでなく、水質に与える影響を考慮して、テーマに合った石を選びます。

- 自然に見せる配置のコツ: 親石から配置を始め、石の大きさに変化をつけ、石目を揃えることで自然感を演出します。

- 丁寧な下準備: 購入した石は必ず洗浄・消毒し、水質への影響が心配な場合はアク抜きを行いましょう。

- 継続的なメンテナンス: 定期的な水換えとコケ取り生体の導入で、美しい景観を長期間維持します。

石組みレイアウトは、まさに「水中の盆栽」や「箱庭」を作るような創造的な趣味です。このコケラムを参考に、ぜひあなただけのオリジナルな水中世界を創造してみてください。