ネオンテトラの体に白い点々が…。それは、放置すると危険な白点病かもしれません。

白点病はは早期発見と正しい知識に基づく治療方法を実践することで、完治させることが可能です。飼育しているネオンテトラが白点病になってしまっても、初期症状を見分けて、効果的な薬の投与や塩浴などでほとんどの場合は治ります。

この記事では、白点病の発症原因から具体的な治療のステップまで、初心者の方にも分かりやすく解説します。

白点病は自然治癒を期待して放置すると死亡率が高まるため、迅速な対応が求められます。この記事で、正しい知識を身につけ、大切なネオンテトラを白点病から守りましょう。

- ネオンテトラの白点病の具体的な症状と原因

- 薬や塩浴を使った正しい治療ステップ

- 治療中の水温管理や水換えの注意点

- 再発を防ぐための効果的な予防策

白点病?ネオンテトラの症状と原因

この章では、ネオンテトラの白点病を見分けるための初期症状や原因、そして放置した場合のリスクや他の魚への影響について詳しく解説していきます。

白点病の初期症状を見逃さないで

ネオンテトラの白点病は、その名の通り、体に白い点が付着することから始まります。この初期症状を見逃さずに迅速に対応することが、治療成功の鍵となります。

白い点の特徴

最初に現れる白い点は、まるで塩を振りかけたかのように非常に小さく、0.5mmから1mm程度の大きさです。ヒレの先や体の表面に数個、ポツポツと付着するケースが多く見られます。この白い点の正体は「ウオノカイセンチュウ(白点虫)」という寄生虫であり、魚の体表に取り付いて栄養を吸収しています。

魚の行動の変化

白点病にかかったネオンテトラは、体にかゆみを感じるようになります。そのため、水槽内の砂利や流木、水草などに体をこすりつけるような、普段とは違う行動を見せることがあります。このような仕草は、病気の初期段階でよく見られるサインの一つです。元気がない、餌を食べないといった症状は、病気が進行してから現れることが多いため、まずは「白い点」と「体をこする行動」に注意を払いましょう。

これらのサインにいち早く気づくためには、日頃からネオンテトラの様子をよく観察する習慣が大切です。

他の病気との見分け方

ネオンテトラの体に白い異変が見られた場合、すべてが白点病というわけではありません。似たような症状を持つ他の病気も存在するため、正しく見極めて適切な対処を行う必要があります。特に混同されやすい「水カビ病」や「尾ぐされ病」との違いを理解しておきましょう。

| 病名 | 見た目の特徴 | 進行の特徴 |

| 白点病 | 小さくはっきりした白い点(塩粒状) | 数日で体全体に急速に広がる |

|---|---|---|

| 水カビ病 | 白くフワフワした綿状のかたまり | 外傷部分からじわじわと広がる |

| 尾ぐされ病 | ヒレの先が白く濁り、次第に溶ける | ヒレの先端から根元に向かって進行する |

水カビ病との違い

水カビ病は、体に傷がある場合にそこからカビ(真菌)が繁殖することで発症します。白点病が「点」であるのに対し、水カビ病は「白くフワフワとした綿のようなもの」が付着するのが特徴です。白点病ほど急速に全身へ広がることは少なく、主に傷ついた箇所を中心に広がっていきます。

尾ぐされ病との違い

尾ぐされ病は、カラムナリス菌という細菌が原因で起こる病気です。初期症状として尾ビレや各ヒレの先端が白っぽく濁り、進行するとヒレがボロボロに溶けてしまいます。白点病のように体表に点が付くことはありません。

このように、症状を注意深く観察することで、どの病気にかかっているかを見分けることが可能です。もし判断に迷う場合は、複数の病気に効果があるとされる薬を使用するのも一つの方法ですが、まずは見た目の違いをしっかりと確認することが適切な治療への第一歩となります。

白点病が発症する原因とは

ネオンテトラの白点病は、自然に発生するものではありません。その直接的な原因は「ウオノカイセンチュウ(白点虫)」という繊毛虫の一種が魚に寄生することです。では、この寄生虫はどこからやってきて、どのような条件下で発症しやすくなるのでしょうか。

寄生虫の侵入経路

白点虫が水槽内に侵入する最も一般的な経路は、新しく購入した魚や水草に付着しているケースです。購入時には症状が見られなくても、魚の体やヒレ、あるいは水草に休眠状態のシスト(寄生虫の卵のようなもの)が付いていることがあります。これらが水槽内で孵化し、ネオンテトラに寄生することで病気が発生します。

発症の引き金となる要因

水槽内に白点虫が侵入したからといって、必ずしもすぐに発症するわけではありません。魚が健康で免疫力が高ければ、寄生を未然に防ぐことができます。しかし、以下のような要因が引き金となり、発症しやすくなります。

- 水温の急激な変化: 特に水温が低下すると、ネオンテトラのような熱帯魚はストレスを感じ、免疫力が低下します。白点虫は低水温(25℃以下)で活発になる性質があるため、季節の変わり目や水換え時の温度管理の失敗は非常に危険です。

- 水質の悪化: 餌の食べ残しやフンの蓄積によって水質が悪化すると、魚は常にストレスにさらされ、病気にかかりやすくなります。

- ストレス: 過密飼育や、気の強い魚との混泳などもネオンテトラにとって大きなストレスとなり、免疫力を下げる原因となります。

要するに、白点病は「外部から持ち込まれた病原虫」が、「魚の免疫力が低下したタイミング」を狙って発症する病気であると言えます。

放置した場合の死亡率について

白点病は早期に発見すれば治療可能な病気ですが、もし発見が遅れたり、適切な治療を行わずに放置したりした場合、ネオンテトラにとって致命的な結果を招く可能性があります。

白点病を放置した場合の死亡率は非常に高く、特に小さなネオンテトラは体力が少ないため、数日から1週間程度で死んでしまうことも珍しくありません。

死に至るメカニズム

白点虫は魚の体表に寄生して栄養を吸収し、成長すると一度魚から離れて水槽の底などで分裂・増殖します。そして、増殖した無数の子虫が再び魚に寄生するというサイクルを繰り返します。このサイクルは水温にもよりますが数日で完了するため、放置するとネオンテトラの体はあっという間に無数の白点で覆われてしまいます。

全身に寄生されると、魚は体力を著しく消耗し衰弱します。そして、最も危険なのがエラへの寄生です。エラの組織が白点虫によって破壊されると、正常なガス交換ができなくなり、ネオンテトラは呼吸困難に陥って死んでしまいます。

自然治癒は期待できない

「少し様子を見れば自然に治るかもしれない」と考えるのは大変危険です。白点虫は水槽内で爆発的に増殖するため、一度症状が出た場合、自然に治癒することはほぼありません。一時的に白点が消えたように見えても、それは成虫が魚体から離れただけで、水槽内では次の寄生に向けて増殖している段階です。

したがって、白点病の症状を確認したら、放置せずに直ちに治療を開始することが、ネオンテトラの命を救うために不可欠です。

他の魚への感染と隔離の必要性

水槽内で1匹でも白点病のネオンテトラが見つかった場合、「他の魚への感染」と「病魚の隔離」についてどうすべきか、悩む方も多いでしょう。この判断は、白点虫のライフサイクルを理解することが鍵となります。

水槽全体が汚染されている可能性

前述の通り、白点病の原因である白点虫は、魚の体に寄生している時期と、魚から離れて水中で増殖する時期を繰り返します。つまり、魚の体に白い点が見える時点で、すでに水槽内には目に見えない子虫が大量に泳ぎ回っている、あるいは底砂などにシスト(卵のようなもの)が潜んでいると考えなければなりません。

このため、症状が出ている魚だけを隔離しても、残った水槽には病原虫が蔓延しており、他の健康に見える魚もすでに感染しているか、これから感染するリスクが非常に高い状態にあります。

基本は水槽ごと薬浴

これらの理由から、白点病の治療は、症状が出ている魚だけでなく、水槽全体を対象に行う「本水槽での薬浴」が基本となります。これにより、水中に浮遊している子虫を駆除し、病気の再発や蔓延を防ぐことができます。

隔離が有効なケースとは

ただし、以下のような特定の状況では、病魚を別の水槽(治療用水槽)に隔離して治療する方法が有効な場合もあります。

- 高価な水草や無脊椎動物がいる: 魚病薬の中には、水草を枯らしてしまったり、エビや貝などに有害な成分を含んでいたりするものがあります。このような場合、魚だけを別水槽に移して治療する方が安全です。

- ごく初期段階で発見できた: 発見が非常に早く、白点が数個しかないような場合は、病魚を隔離し、本水槽は頻繁な水換えと水温の維持で様子を見るという選択肢もあります。

しかし、隔離治療を行った場合でも、本水槽に病原虫が残っているリスクは常にあるため、本水槽の環境管理には細心の注意が必要です。基本的には、水槽全体での治療が最も確実で効果的な方法であると覚えておきましょう。

白点病にかかったネオンテトラの治療法

ここでは、実際に白点病にかかってしまったネオンテトラを救うための具体的な治療手順、薬や塩浴の使い方、治療期間中の水槽管理のポイントを詳しく見ていきます。

具体的な治療方法のステップ

ネオンテトラの白点病治療は、正しい手順に沿って行うことで成功率が格段に上がります。基本的な治療は「水温の上昇」と「薬浴または塩浴」を組み合わせ、適切な「水換え」で水質を維持することが中心となります。

以下に、治療の基本的なステップを示します。

ステップ1:水温を徐々に上げる

まず、水槽用ヒーターを使って、飼育水の温度を少しずつ上げていきます。急激な温度変化は魚にストレスを与えるため、1日に1℃から2℃を目安に、最終的に28℃から30℃になるように設定します。高水温は白点虫の活動に影響を与え、薬の効果を高めるために有効です。

ステップ2:薬浴または塩浴を開始する

水温を上げると同時に、魚病薬を用いた「薬浴」か、食塩を用いた「塩浴」を開始します。どちらの方法を選択するかは、飼育環境や病気の進行度によって判断しますが、一般的には薬浴の方が確実な効果を期待できます。それぞれの詳しい方法は、後の見出しで解説します。

ステップ3:定期的な水換えを行う

治療中は、2日から3日に1回、水槽の1/2から2/3程度の水を交換します。水換えには、水質悪化を防ぐだけでなく、水中に浮遊する白点虫を物理的に排出する効果があります。新しい水を入れる際は、必ず水槽の水温と同じ温度に合わせ、規定量の薬や塩を溶かしてからゆっくりと注ぎ入れます。

ステップ4:治療を継続する

ネオンテトラの体から白い点が消えても、すぐに治療をやめてはいけません。水中にはまだ目に見えない病原虫が潜んでいる可能性があるため、最低でも1週間から2週間は治療を継続することが大切です。

この一連のステップを根気強く行うことが、白点病の完治と再発防止につながります。

おすすめの薬と正しい使い方

白点病の治療において、魚病薬の使用は非常に効果的な手段です。市販されている薬にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴があります。ここでは、代表的な薬の種類と、その正しい使い方について解説します。

代表的な白点病治療薬

白点病に効果があるとされる薬は、主に「メチレンブルー系」と「マラカイトグリーン系」の2種類に大別されます。

| 系統 | 代表的な商品名 | メリット | デメリット・注意点 |

| メチレンブルー系 | メチレンブルー水溶液、グリーンFリキッドなど | 魚への負担が比較的少ない、効果が穏やか | 水やシリコン部分が青く着色する、水草を枯らすことがある |

|---|---|---|---|

| マラカイトグリーン系 | アグテン、ヒコサンZなど | 効果が早く現れやすい、着色性が低いものもある | メチレンブルー系より魚への負担がやや大きいとされる |

どちらの薬を選ぶかは、飼育環境に応じて判断します。例えば、水草が入っていない治療専用水槽であればメチレンブルー系、水草水槽で治療したい場合(ただし影響はゼロではない)や、より速やかな効果を期待する場合はマラカイトグリーン系、といった選択が考えられます。

薬の正しい使い方

- 規定量を守る: 必ず製品のパッケージに記載されている用法・用量を守ってください。濃度が薄すぎると効果がなく、濃すぎると魚に大きなダメージを与えてしまいます。

- 吸着材を取り除く: フィルターに活性炭などの吸着ろ材が入っている場合は、薬の成分を吸着してしまうため、治療中は必ず取り出してください。

- 水換え時に薬を追加: 水換えを行うと、水槽内の薬の濃度が薄まります。新しい水を追加する際は、交換した水量に合わせて規定量の薬を追加投入する必要があります。

- 遮光を心がける: 魚病薬の成分には、光によって分解され効果が薄れてしまうものがあります。治療中は水槽の照明を消し、可能であれば水槽を段ボールなどで覆って光を遮ると、より効果的です。

正しい知識を持って薬を使用することが、安全かつ確実な治療につながります。

塩浴の効果と正しいやり方

薬を使わない治療法として、古くから「塩浴」が知られています。白点病の治療においても、特に初期段階であれば塩浴が有効な場合があります。ここでは、塩浴の効果と正しい実践方法について解説します。

塩浴に期待できる効果

まず理解しておきたいのは、塩浴で白点虫を直接殺すことはできない、ということです。白点虫は塩分に対して比較的強い耐性を持っています。

では、なぜ塩浴が治療に用いられるのでしょうか。その主な目的は以下の2点です。

- 魚の体力消耗を軽減する: 淡水魚は、体内の塩分濃度を一定に保つため、常にエラから水分を排出し、塩分を取り込む「浸透圧調整」を行っています。飼育水に塩分を加えることで、体内との塩分濃度差が小さくなり、この浸透圧調整に使うエネルギーを節約できます。これにより、魚は病気と戦うための体力を温存しやすくなります。

- 寄生虫の活動を鈍らせる: 白点虫を殺すことはできませんが、塩分のある環境は寄生虫にとって快適ではないため、その活動をある程度抑制する効果が期待できると考えられています。

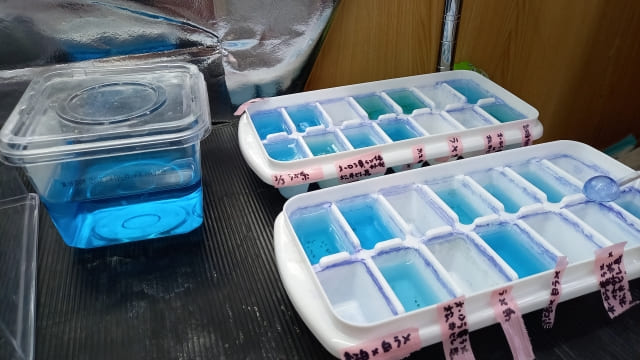

正しい塩浴のやり方

塩浴を行う際は、濃度と使用する塩の種類が大切です。

- 濃度: 一般的に、治療目的の塩分濃度は**0.5%**が推奨されます。これは、水1リットルに対して塩5グラムの割合です。これ以上濃度が高いと魚への負担が大きくなり、低いと効果が期待できません。

- 使用する塩: 必ず食塩(天然塩や粗塩)を使用してください。アジシオなどの食卓塩には、固結防止剤や旨味成分が含まれており、魚に有害な影響を与える可能性があるため使用は避けるべきです。

- 手順:

- 別の容器に飼育水を取り、カルキ抜きした水とヒーターを用意します。

- 計算した量の塩を少しずつ溶かし、完全に溶けたらエアレーションを開始します。

- 病気のネオンテトラを、水合わせをしながらゆっくりと治療用の塩水に移します。

- 治療中は2〜3日に一度、全量またはそれに近い量の水を交換し、その都度新しい0.5%の塩水を用意します。

塩浴は薬浴に比べて効果が穏やかであるため、症状が進行している場合には向きません。あくまで初期症状への対処や、薬浴後の体力回復を目的とした補助的な治療法と考えるのが良いでしょう。

治療時に水温を上げる理由

白点病の治療において、薬浴や塩浴と並行して「水温を上げる」という処置が一般的に行われます。一見すると、なぜわざわざ水温を変える必要があるのか疑問に思うかもしれません。しかし、これには白点虫のライフサイクルに働きかける、非常に重要な理由があります。

白点虫のライフサイクルを早める

白点病の原因である白点虫は、以下のようなライフサイクルを繰り返して増殖します。

- 寄生期(栄養体): 魚の体表に寄生し、栄養を吸収して成長する時期。この状態の虫が「白い点」として見えます。

- 成熟期(シスト形成期): 十分に成長した虫が魚体から離れ、水槽の底などでシスト(被膜で覆われたカプセルのようなもの)を形成する時期。

- 増殖期(遊走子放出期): シストの中で分裂・増殖し、数百から数千の子虫(遊走子)を水中に放出する時期。

- 浮遊期(遊走子): 放出された子虫が、次の寄生先を探して水中を泳ぎ回る時期。

このサイクルの中で、魚病薬が効果を発揮するのは、主に子虫が水中を泳ぎ回っている「浮遊期」だけです。魚の体表に寄生している時期や、シストに覆われている時期の虫には、薬はほとんど効きません。

白点虫のライフサイクルは水温に大きく依存しており、水温が高いほどサイクルの進みが早くなります。例えば、水温15℃ではサイクル完了まで約10日かかるところ、25℃では約4日、そして28℃〜30℃ではさらに短縮されます。

水温を上げることで、薬が効かない寄生期やシスト期を早く終わらせ、薬が効く浮遊期の子虫を効率的に水中に出現させることができるのです。これにより、薬浴の効果を最大限に引き出し、治療期間を短縮することが可能になります。

ただし、水温の上げすぎ(32℃以上など)や、急激な温度変化はネオンテトラに大きな負担をかけるため、1日に1〜2℃ずつゆっくりと目標温度まで上げることが大切です。

治療期間中の水換えのポイント

白点病の治療を成功させるためには、薬浴や水温管理と合わせて、定期的な水換えが欠かせない要素となります。治療中の水換えは、単に水をきれいにするだけでなく、治療効果を高めるための積極的な役割を担っています。

水換えの目的

治療中に行う水換えには、主に3つの目的があります。

- 水質悪化の防止: 治療中はフィルターの能力が低下したり、ろ材を取り外したりすることがあります。また、魚のフンや粘膜の剥離などにより、水中のアンモニア濃度が上昇しやすくなります。水換えは、これらの有害物質を取り除き、水質を良好に保つために不可欠です。

- 病原虫の物理的な排出: 水中に浮遊している白点虫の子虫や、底に沈んでいるシストを、水と一緒に水槽外へ排出する効果があります。これにより、水槽内の病原虫の総数を減らし、再寄生の機会を減らすことができます。

- 薬の効果の維持: 古くなった水では薬の成分が分解されたり、有機物と結合して効果が薄れたりすることがあります。新しい水に新しい薬を溶かすことで、常に新鮮で効果的な薬の濃度を維持できます。

水換えの頻度と量

- 頻度: 2〜3日に1回が目安です。水の汚れが早い場合や、小型の水槽で治療している場合は、毎日行う方が良いケースもあります。

- 量: 一度の水換えで、水槽の1/2から2/3程度の水を交換するのが理想的です。これにより、病原虫を効率的に排出できます。

水換えの手順と注意点

- 温度合わせ: 新しく用意する水は、必ずカルキを抜き、治療中の水槽と同じ水温(28℃〜30℃)に調整しておきます。温度計を使って正確に合わせましょう。

- 薬・塩の添加: 新しい水に、交換する水量に合わせた規定量の薬、または0.5%になるように塩をあらかじめ溶かしておきます。

- 底のゴミを吸い出す: 水を抜く際は、ホースクリーナーなどを使って、底に溜まったフンやゴミをシストと一緒に吸い出すようにすると効果的です。

- ゆっくりと注水: 新しい水を水槽に入れる際は、魚が驚かないように、ゆっくりと静かに注ぎ入れます。

手間はかかりますが、この丁寧な水換えが治療の成否を分けることもあるため、根気強く行いましょう。

治るまでの期間はどれくらいか

白点病の治療を始めた飼い主様にとって、「いつになったら治るのか」というのは最も気になる点の一つでしょう。治療期間の目安を知っておくことは、途中で治療を諦めてしまわないためにも大切です。

目安は最低1~2週間

結論から言うと、ネオンテトラの白点病が完治するまでの期間は、最低でも1週間から2週間はかかると考えておくのが良いでしょう。この期間は、病気の進行度や治療環境によって前後します。

この期間設定の根拠は、白点虫のライフサイクルにあります。前述の通り、治療で水温を28℃前後に保った場合、白点虫のライフサイクルは約3〜4日で一巡します。水槽内にいるすべての白点虫が魚体から離れ、薬の効く子虫となって水中に出てくるまでには、少なくとも2〜3サイクル分の時間を見る必要があります。そのため、1週間から2週間という期間が必要になるのです。

白い点が消えても油断は禁物

治療を開始して数日が経つと、ネオンテトラの体から白い点がきれいに消えることがあります。これを見て「治った」と判断し、薬浴や水温管理をやめてしまうのは大変危険です。

体から白い点が消えた状態は、あくまで魚体に寄生していた成虫がいなくなっただけです。水槽内には、まだシストの状態で分裂を続けている虫や、これから寄生しようと泳ぎ回っている子虫が残っている可能性が高いと考えられます。

ここで治療を中断すると、生き残った虫が再び寄生・増殖し、病気が再発してしまいます。再発した場合は、以前よりも症状が重くなることもあるため、体から白い点が消えてから、さらに1週間程度は治療を継続することが、完全な駆除のためには不可欠です。

焦らず、根気強く治療を続けることが完治への一番の近道です。

治療中の水草への影響

水草をレイアウトした美しい水槽でネオンテトラを飼育している場合、白点病の治療が水草にどのような影響を与えるかは非常に気になるところです。残念ながら、多くの治療方法は水草に対して少なからずダメージを与えてしまいます。

薬による影響

白点病の治療に用いられる魚病薬、特にメチレンブルーを主成分とする薬(メチレンブルー水溶液、グリーンFリキッドなど)は、植物の光合成を阻害する作用があると言われています。また、青い色素が水草に沈着してしまうこともあります。これにより、水草が枯れてしまったり、成長が著しく悪くなったりする可能性があります。

マラカイトグリーン系の薬はメチレンブルー系よりは影響が少ないとされる製品もありますが、それでもデリケートな種類の水草にはダメージを与えることがあります。

塩浴による影響

塩浴も同様に、ほとんどの水草にとって有害です。水草は基本的に淡水性の植物であり、塩分濃度の高い環境には適応できません。0.5%の塩分濃度は、多くの水草にとって枯れてしまう原因となります。特に、ウィローモスやリシアといったコケ類、有茎草の多くは塩分に非常に弱いです。

治療中の対策

これらの影響を避けるため、本水槽で薬浴や塩浴を行う場合は、以下の対策を取ることが推奨されます。

- 水草を退避させる: 最も安全な方法は、治療を開始する前に、水槽からすべての水草を取り出し、別の容器やバケツにカルキを抜いた水と一緒に入れて保全することです。このとき、水草に白点虫のシストが付着している可能性もゼロではないため、治療が終わって水槽に戻す前によく水道水で洗い流すといったケアが望ましいです。

- 影響の少ない薬を選ぶ: どうしても水草を移動できない場合は、「グリーンFクリアー」のように、製品パッケージに「水草水槽にも使用可能」と記載されている、着色性がなく成分が調整された薬を選ぶという選択肢もあります。ただし、この場合でもすべての水草の安全が保証されるわけではないため、自己責任での使用となります。

大切な水草を守るためにも、治療中は魚と水草を分けて管理するのが最も確実な方法です。

治療中にフィルターは使えるか

白点病の治療を行う際、水槽の水をきれいに保つためのフィルター(ろ過装置)をどう扱うべきか、というのも重要なポイントです。誤った使い方をすると、薬の効果がなくなってしまったり、有益なバクテリアにダメージを与えてしまったりする可能性があります。

吸着ろ材は必ず取り出す

まず、最も大切なことは、フィルターの中に活性炭やゼオライトといった「吸着ろ材」が入っている場合、治療中は必ず取り出すということです。これらのろ材は、水の黄ばみや臭いだけでなく、薬の有効成分まで吸着してしまいます。これらを入れたまま薬浴を行うと、せっかく投薬しても効果が全く得られないという事態に陥ります。

ろ過バクテリアへの影響

フィルターのろ材には、水をきれいにする「ろ過バクテリア」が定着しています。魚病薬は、病原虫だけでなく、これらの有益なバクテリアに対しても少なからずダメージを与えてしまいます。これにより、フィルターの生物ろ過能力が低下し、水質が悪化しやすくなる可能性があります。

治療中のフィルターの運用方法

上記の点を踏まえ、治療中のフィルターは以下のように運用するのが一般的です。

- 物理ろ過は継続する: フィルター内のスポンジやウールマットといった、ゴミをこし取る役割の「物理ろ材」は、そのままにしてフィルターを稼働させます。これにより、水中のフンやゴミを取り除くことができます。ただし、前述の通り吸着ろ材は必ず抜いてください。

- エアレーションを強化する: 生物ろ過能力の低下を補い、酸欠を防ぐため、治療中はエアーストーンなどを使って、通常よりも強めにエアレーションを行うことが推奨されます。

- ろ材の洗浄・交換は慎重に: 治療終了後、薬の成分が残ったろ材をどうするかですが、セラミックろ材などの熱に強いものであれば、60℃程度のお湯で殺菌して再利用することも可能です。ウールマットなどは、新しいものに交換するのが手軽で確実です。ただし、すべてのろ材を一度に交換・洗浄すると、ろ過バクテリアがいなくなり水質が不安定になるため、タイミングをずらして行うのが良いでしょう。

要するに、治療中は「吸着ろ材を抜き、物理ろ過とエアレーションは継続する」というのが基本的な考え方になります。

白点病の予防と再発防止のために

白点病は一度かかると治療に手間と時間がかかり、ネオンテトラにも大きな負担をかけます。最も理想的なのは、そもそも白点病を発症させないことです。ここでは、日頃から実践できる効果的な予防方法と、治療後の再発防止策について解説します。

日頃からできる予防方法

白点病の引き金となるのは、「病原虫の侵入」と「魚の免疫力低下」です。したがって、予防はこの2つの要因を断ち切ることを中心に行います。

1. 新しい魚や水草を安易に水槽に入れない(トリートメント)

白点病の最も多い侵入経路は、外部からの持ち込みです。これを防ぐために、新しく購入した魚や水草は、すぐにメインの水槽に入れず、別の容器(トリートメントタンク)で最低でも1週間、できれば2週間ほど様子を見る「検疫期間」を設けることが最も効果的です。この期間中に病気の兆候が見られなければ、メインの水槽に移します。

2. 水温を安定させる

ネオンテトラは急激な水温の変化、特に低温に弱く、ストレスから免疫力が低下します。季節を問わず、必ず水槽用ヒーターを設置し、水温を25℃〜26℃程度で安定させましょう。水換えの際に冷たい水を入れるのも厳禁です。必ず水槽の水温と同じ温度に調整した水を使いましょう。

3. 良好な水質を維持する

定期的な水換えは、水質をきれいに保ち、魚のストレスを軽減する上で基本となります。週に1回、1/3程度の水換えを目安に、飼育環境に合わせて調整してください。餌の与えすぎも水を汚す原因になるため、食べ残しが出ない量を心がけましょう。

4. 殺菌灯を設置する

ややコストはかかりますが、予防策として非常に有効なのが「殺菌灯(UVステリライザー)」の設置です。殺菌灯は、飼育水を紫外線ランプに通すことで、水中を浮遊している白点虫の子虫や、その他の病原菌を殺菌する効果があります。これにより、病気の発症リスクを大幅に低減させることが期待できます。

これらの予防策を日頃から実践することが、ネオンテトラを白点病から守る最善の方法となります。

まとめ:白点病のネオンテトラの知識

この記事では、ネオンテトラが罹りやすい白点病について、その原因から治療、予防までを網羅的に解説しました。白点病は、発症原因となる寄生虫が外部から持ち込まれ、魚の免疫力が低下した際に発症します。初期症状である白い点や体をこする行動を見逃さず、他の病気との見分け方を正しく行うことが肝心です。

放置すると高い死亡率につながるため、迅速な治療方法の実践が求められます。治療の基本は、水温を上げることと、おすすめの薬を用いた薬浴、あるいは塩浴の効果を利用した体力回復のサポートです。治療中は、フィルターは使えるか、水草への影響はあるかといった点にも注意が必要で、定期的な水換えによって水質を維持し、病原虫を排出することが治るまでの期間を短縮する鍵となります。また、他の魚への感染を防ぐため、隔離が必要かを判断し、基本的には水槽全体の治療を行います。

そして最も大切なのは、日頃からの予防方法です。新しい魚の導入時に検疫を行うことや、水温・水質を安定させることが、再発を防ぐ最善の策と言えます。

- 早期発見と迅速な対応: 初期症状を見逃さず、放置せずにすぐに治療を開始することがネオンテトラの命を救います。

- 治療の三本柱: 「水温上昇」「薬浴または塩浴」「定期的な水換え」をセットで行うのが基本です。

- 治療期間の徹底: 白い点が消えても、水中に病原虫が残っているため、最低1~2週間は治療を継続します。

- 水槽全体のケア: 病原虫は水槽全体に広がっているため、基本的には水槽ごと治療するのが最も確実です。

- 予防に勝る治療なし: 新しい魚のトリートメントや、安定した飼育環境の維持が、白点病を防ぐ最も効果的な方法です。

この知識が、あなたの愛するネオンテトラを白点病の脅威から守る一助となれば幸いです。