アクアリウムの美しい景観を損なう厄介なアオミドロの対策として、ミナミヌマエビの導入を検討している方は多いのではないでしょうか。結論から言うと、ミナミヌマエビはアオミドロを食べますが、万能な解決策ではありません。その理由は、ミナミヌマエビが好んで食べるのは発生初期の柔らかいアオミドロに限られ、硬く成長したものは食べてくれないためです。したがって、アオミドロ対策におけるエビの駆除方法としては、予防的な役割が中心となります。

この記事では、ミナミヌマエビのコケ取り能力の効果や、水槽に何匹必要なのか、アオミドロの爆殖を防止する対策も解説します。

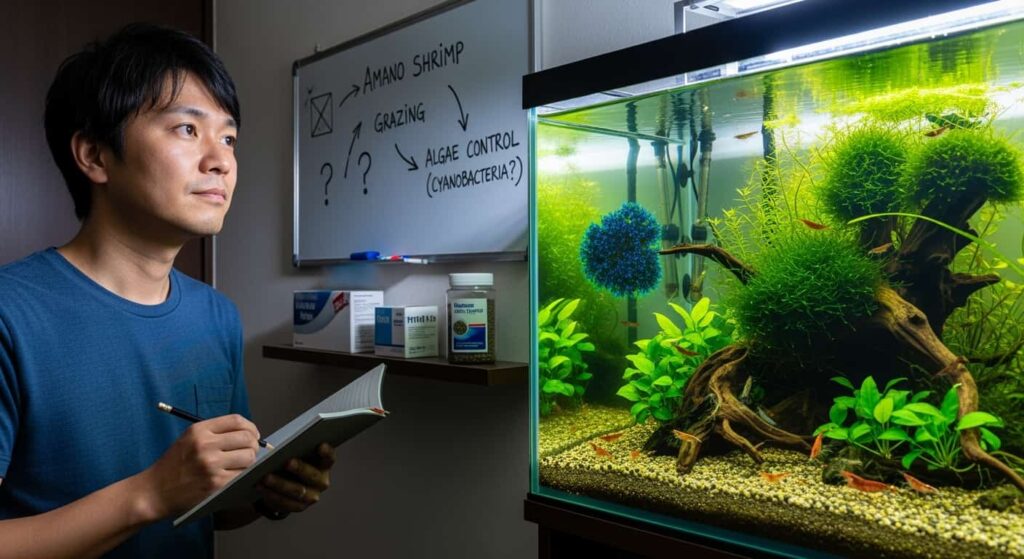

そもそも水槽におけるアオミドロの発生原因は、照明と栄養バランスの乱れが大きく関わっており、特に水草に絡みついたアオミドロの除去には、手作業による除去方法も欠かせません。また、薬剤の使用がミナミヌマエビへ与える影響や、アオミドロによる死亡原因についても紹介します。

また、ミナミヌマエビ以外にアオミドロを食べる生物、例えばメダカやタニシ、ヤマトヌマエビといった他の生物も紹介し、あなたの水槽に最適なアオミドロ対策を見つける手助けをします。

- ミナミヌマエビのアオミドロに対する効果とその限界

- アオミドロが発生する根本的な原因と具体的な予防策

- 手作業や他の生物を使った安全な駆除方法の種類

- ミナミヌマエビの適正な飼育数や薬剤使用時の注意点

アオミドロ対策にミナミヌマエビは効果的?

この章では、多くのアクアリストが抱く「ミナミヌマエビはアオミドロ対策に本当に役立つのか?」という疑問に焦点を当てます。ミナミヌマエビがアオミドロを食べる能力、その効果の範囲、水槽に入れる際の適切な数、そしてアオミドロが原因で生体が死亡するリスクについてみていきましょう。

ミナミヌマエビはアオミドロを食べるのか?

ミナミヌマエビは、水槽内に発生したアオミドロを食べることが知られています。しかし、ここで注意すべき点があります。彼らが主に食べるのは、生え始めのごく初期段階にある、非常に柔らかいアオミドロだけです。

糸状でフサフサと長く成長し、硬くなってしまったアオミドロは、ミナミヌマエビの口では硬すぎて食べることができません。そのため、すでに大量発生してしまったアオミドロを完全に駆除する目的でミナミヌマエビを投入しても、期待したほどの効果は得られない可能性が高いと考えられます。

このように、ミナミヌマエビの食性は「駆除」というよりも「予防」に近い役割を果たします。アオミドロが発生する前のきれいな水槽に予防要員として入れておくことで、アオミドロの芽を早期に摘み取り、蔓延を防ぐ助けになるでしょう。

気になるコケ取り能力とその効果

ミナミヌマエビのコケ取り能力は、主に予防においてその効果を発揮します。水槽を立ち上げた初期や、水質がまだ安定しない時期に発生しやすい柔らかいコケや藻類を食べてくれるため、クリーンな環境を維持するのに役立ちます。

メリット

ミナミヌマエビを導入する最大のメリットは、薬品を使わずにコケの発生を抑制できる点です。化学薬品に弱い水草や他の生体がいる水槽でも安心して導入できます。また、非常に小さいため、水草レイアウトの隙間など、人が掃除しにくい場所のコケも食べてくれるのが利点です。

デメリットと注意点

一方で、前述の通り、硬くなったアオミドロや黒ヒゲゴケのような頑固なコケに対してはほとんど効果がありません。あくまでも「柔らかいコケ」に限定された能力であると理解しておくことが大切です。

また、ミナミヌマエビは魚に捕食されやすいという弱点もあります。混泳させる魚の種類によっては、コケ取り要員として活躍する前に食べられてしまうことも少なくありません。そのため、隠れ家となる水草や流木などを十分に用意してあげることが、彼らの能力を最大限に引き出す鍵となります。

水槽の大きさに対して何匹必要?

ミナミヌマエビを水槽に導入する際、適切な数がどのくらいか悩むかもしれません。数が少なすぎると予防効果が薄れ、逆に多すぎると餌が不足したり、排泄物で水質を悪化させたりする可能性があります。

一般的に、コケ予防を目的とする場合の目安は「10リットルあたり5匹~10匹程度」とされています。

- 30cmキューブ水槽(約27L): 15匹~25匹

- 60cm標準水槽(約57L): 30匹~50匹

ただし、これはあくまで目安です。水槽内のコケの量、他の生体の数、餌の量などによって最適な数は変動します。最初は少なめに導入し、水槽の様子を見ながら少しずつ追加していくのが失敗の少ない方法です。

ミナミヌマエビは水槽内で繁殖しやすいという特徴も持っています。環境が合えば自然に増えていくため、最初に大量に投入する必要はありません。むしろ、繁殖して数が増えることを見越して、少し控えめな数からスタートするのが良いでしょう。

アオミドロによる死亡原因とは

アオミドロが大量に発生した水槽では、飼育している生体が死亡するリスクが高まることがあります。これはアオミドロ自体に毒性があるわけではなく、大量繁茂がもたらす環境の変化が主な原因です。

酸素不足

アオミドロも植物の一種であり、光合成をおこないます。照明が点灯している日中は酸素を供給しますが、消灯している夜間は呼吸に転じ、水中の酸素を大量に消費します。アオミドロが水槽を覆い尽くすほど繁茂すると、夜間の酸素消費量が供給量を上回り、水中の溶存酸素濃度が極端に低下することがあります。これにより、特に多くの酸素を必要とする魚やエビが酸欠に陥り、最悪の場合、死に至るケースが考えられます。

物理的な危険

長く絡み合ったアオミドロは、小型の魚やエビ、特に稚エビなどにとって物理的な罠となり得ます。体に絡みついて動きを妨げ、泳げなくなった結果、衰弱死してしまうことがあります。また、フィルターの給水口にアオミドロが詰まると、ろ過能力が低下し、水質の急激な悪化を引き起こす原因ともなり、間接的に生体の死亡につながります。

アオミドロとミナミヌマエビのための水槽環境

アオミドロの発生を根本から断ち、ミナミヌマエビが快適に暮らせる環境を整えることは、美しいアクアリウムを維持するための核心部分です。この章では、アオミドロが発生する具体的な原因を探り、それを抑制するための照明と栄養の管理方法、水草との関係性、そして一度発生したアオミドロが手に負えなくなる「爆殖」を防ぐための具体的な対策について解説します。

水槽でのアオミドロ発生原因

水槽でアオミドロが発生する主な原因は、水中の「栄養過多(富栄養化)」と「過剰な光」の2つが組み合わさることにあります。いわば、アオミドロにとって最高のレストランが水槽内に開店してしまっている状態です。

栄養過多(富栄養化)

アオミドロの成長には、窒素やリンといった栄養素が不可欠です。これらの栄養素は、主に以下の要因で水槽内に蓄積します。

- 魚の排泄物や食べ残しの餌

- 枯れた水草の分解

- 過剰な液体肥料の添加

- 水道水に元々含まれている栄養塩

水中にこれらの栄養素が豊富にあるにもかかわらず、それを消費する水草が少ないか、水草の成長が遅い場合に、余った栄養をアオミドロが利用して爆発的に増殖します。逆の見方をすれば、アオミドロが生える水槽は、水草の育成にも適した環境であるとも言えるでしょう。

過剰な光

アオミドロは光合成によって成長するため、光は不可欠なエネルギー源です。特に、以下のような状況はアオミドロの成長を著しく促進します。

- 照明の点灯時間が長すぎる(1日8~10時間以上)

- 照明の光量が強すぎる

- 窓際などに水槽を設置しており、直射日光が当たっている

水槽内の栄養と光のバランスが崩れ、アオミドロにとって好都合な条件が揃ったときに、アオミドロは発生しやすくなります。

照明と栄養のバランスを整える

アオミドロの発生原因が「光」と「栄養」の過剰供給であるため、対策の基本はこの2つの要素をコントロールすることになります。

照明の管理

まず、照明の点灯時間を見直しましょう。一般的な熱帯魚や水草水槽では、1日の点灯時間は8時間程度が適切とされています。もし、これより長く点灯させている場合は、短く設定し直すだけで大きな改善が見られることがあります。照明用のタイマーを使えば、毎日決まった時間に自動でオン・オフを切り替えられるため、管理が非常に楽になり、つけ忘れや消し忘れを防げます。

また、水槽に直射日光が当たっている場合は、設置場所を変更するか、遮光カーテンなどで光を遮る対策が必要です。日光は水槽用照明よりもはるかに強力で、アオミドロの成長を急激に加速させてしまいます。

栄養バランスの調整

水槽内の栄養過多を改善するには、定期的な水換えが最も効果的です。週に1回、全体の3分の1程度の水を換えることで、水中に溜まった過剰な栄養素を排出できます。

同時に、餌の与えすぎにも注意が必要です。魚が数分で食べきれる量を与え、食べ残しが出ないように心がけましょう。液体肥料を使用している場合は、一時的に添加を中止するか、規定量よりも少なくするなどして様子を見るのが賢明です。

水草についたアオミドロの対処

水草はアオミドロが付着しやすい場所の代表格です。一度絡みついてしまうと見た目が悪いだけでなく、水草の光合成を妨げて成長を阻害することもあります。

水草についてしまったアオミドロは、手作業で丁寧に取り除くのが基本です。ピンセットや細い棒、あるいは専用のブラシを使って、パスタを巻き取るようにクルクルと絡め取ります。このとき、水草を傷つけないように優しく作業することが大切です。

大量に付着してしまった場合は、一度水草を水槽から取り出し、飼育水を入れたバケツの中で作業すると、アオミドロの破片が水槽内に散らばるのを防げます。

また、購入してきた水草を水槽に入れる前には、アオミドロが付着していないかよく確認しましょう。市販の「水草その前に」といった処理剤を使用して、持ち込みを防ぐことも有効な手段です。

アオミドロの爆殖を防止する対策

アオミドロの爆殖を防ぐには、これまで述べてきた対策を継続的に行うことが鍵となります。要するに、アオミドロが育ちにくい環境を維持することです。

最も効果的な対策の一つが、「成長の早い水草を導入する」ことです。アナカリスやマツモといった水草は、非常に成長スピードが速く、水中の窒素やリンを大量に吸収します。これらの水草を水槽に多く入れておくことで、アオミドロが利用できる栄養素を先に吸収してもらい、アオミドロの成長を抑制する効果が期待できます。これは「栄養の競合」を利用した、非常に自然で理にかなった対策です。

前述の通り、定期的な水換えや餌の量の管理、照明時間のコントロールも継続しましょう。そして、ミナミヌマエビなどのコケ取り生体を予防的に導入しておくことで、アオミドロが目に見える形で発生する前に対処する体制が整います。

薬剤がミナミヌマエビへ与える影響

アオミドロの駆除方法として、市販のコケ抑制剤や除去剤を使用する選択肢もあります。これらの薬剤は確かに効果が高いものが多いですが、ミナミヌマエビをはじめとするエビ類に対しては、深刻な悪影響を及ぼす可能性があるため、使用には最大限の注意が必要です。

多くのコケ抑制剤には、藻類の光合成を阻害したり、細胞を破壊したりする成分が含まれています。これらの成分の中には、エビや貝類などの無脊椎動物にとって有害なものが少なくありません。特に、成分に「硫酸銅」が含まれている製品は、微量であってもエビにとっては致命的となることがあります。

製品の注意書きには「エビ・古代魚・貝類には使用できません」と明記されていることが多いので、必ず確認してください。もし「エビにも安全」と謳っている製品であっても、最初は規定量の半分以下から試すなど、慎重に投与することをお勧めします。

薬剤を使用する際は、可能であればミナミヌマエビを別の水槽に一時的に避難させるのが最も安全な方法です。薬品に頼る前に、まずは水換えや手作業での除去、生物兵器の導入といった他の方法を試すのが良いでしょう。

アオミドロの駆除と他の対策生物

ミナミヌマエビだけがアオミドロ対策の選択肢ではありません。この章では、より広範な視点からアオミドロの駆除方法を探ります。確実性の高い手作業での除去テクニックから、ミナミヌマエビ以外のエビを活用する方法、さらにはアオミドロを好んで食べる魚やその他の生物まで、あなたの水槽環境に合わせた最適な「生物兵器」どれなのかを見極めましょう。

基本となる手作業での除去方法

水槽内に発生してしまったアオミドロに対して、最も確実で即効性があるのが手作業による物理的な除去です。地道な作業ですが、薬剤を使わずに水槽へのダメージを最小限に抑えられます。

使う道具は、ピンセットや割り箸、あるいは使い古した歯ブラシが便利です。特に歯ブラシは、ブラシ部分にアオミドロがよく絡みつくため、効率的に除去できます。

除去の手順

- フィルターを一時的に停止させます。これは、除去作業中に舞い上がったアオミドロの破片が給水口から吸い込まれ、水槽全体に拡散するのを防ぐためです。

- 歯ブラシやピンセットを使い、水草や流木、底床に絡みついたアオミドロを、パスタをフォークで巻き取るようなイメージでクルクルと絡め取ります。

- 大まかに取り終えたら、ホースを使って見える範囲のアオミドロを水と一緒に吸い出します。これは水換え作業と同時に行うと効率的です。

- フィルターの給水口や機材に付着したアオミドロも忘れずに掃除します。

- 作業が終わったら、フィルターを再稼働させます。

この手作業による除去を、定期的な水換えとセットで行う習慣をつけることで、アオミドロの大量発生を効果的に防ぐことができます。

エビを使った効果的な駆除方法

前述の通り、エビを使ったアオミドロ対策は「予防」が基本となりますが、その効果を最大限に引き出すためのポイントがあります。

エビを投入する最適なタイミングは、アオミドロが目に見えて発生する「前」、あるいは発生してすぐの「初期段階」です。水槽の立ち上げと同時に予防要員として導入するのが最も理想的と言えます。

ミナミヌマエビだけでなく、より大型で食欲旺盛なヤマトヌマエビを一緒に導入するのも効果的です。ヤマトヌマエビはミナミヌマエビよりも体が大きく、より多くのコケを食べてくれます。ただし、ヤマトヌマエビも硬くなったアオミドロは食べ残す傾向があるため、やはり早期の投入が鍵となります。

エビたちが活動しやすいように、水槽内には適度な水流を作り、隠れ家となる水草やオブジェを配置してあげましょう。ストレスなく生活できる環境が、彼らのコケ取り能力を高めることにつながります。

アオミドロを食べる魚はメダカ以外にもいる

アオミドロを食べてくれる生物はエビだけではありません。魚の中にも、アオミドロを好んで食べる種類がいます。

メダカもアオミドロの新芽をついばむことがありますが、本格的な対策としては力不足な面は否めません。より強力な助っ人として知られているのが、以下の魚たちです。

ブラックモーリー

コケ取り能力が高い魚として非常に有名です。口が平たくなっており、水草やガラス面のコケを舐め取るように食べます。アオミドロもよく食べてくれるため、頼りになる存在です。温和な性格で他の魚との混泳もしやすいですが、繁殖力が非常に高い点には注意が必要です。

ペンシルフィッシュ

特に「ナノストムス・ベックホルディ」という種類のペンシルフィッシュは、糸状のコケを好んで食べることで知られています。細長い体で水草の間を巧みに泳ぎ回り、アオミドロをついばんでくれます。

サイアミーズ・フライングフォックス

幼魚のうちはアオミドロを含む様々なコケをよく食べます。成長するとコケを食べなくなり、人工飼料を好むようになる傾向がありますが、初期のコケ対策としては非常に有効です。

これらの魚を導入する際は、現在の水槽で飼育している魚との相性(混泳可能か)や、最終的な大きさをよく調べてからにしましょう。

他に食べる生物は?タニシやヤマトヌマエビ

魚やエビ以外にも、アオミドロ対策に貢献してくれる生物がいます。それぞれの特徴を理解して、水槽の状況に合わせて導入を検討するのが良いでしょう。

| 生物の種類 | アオミドロへの効果 | メリット | デメリット・注意点 |

| ヤマトヌマエビ | ◎ (特に初期) | ミナミヌマエビより大型で食欲旺盛。より多くのコケを食べる。 | 水草の新芽を食害することがある。水槽内での繁殖は難しい。 |

|---|---|---|---|

| タニシ類 | △ | ガラス面や石の表面のコケを食べる。水質浄化能力も持つ。 | アオミドロへの効果は限定的。種類によっては繁殖力が非常に高い。 |

| オトシンクルス | △ | 主にガラス面や水草の葉の上の茶ゴケを食べる。 | アオミドロを主食とはしない。デリケートな面があり、餓死しやすい。 |

ヤマトヌマエビは、ミナミヌマエビと並んでコケ取りエビの代表格です。よりパワフルなコケ取り能力を期待する場合に有力な選択肢となります。

タニシやヒメタニシといった巻貝の仲間は、ガラス面などをきれいに保つのに役立ちますが、アオミドロを積極的に食べるわけではありません。他の対策と組み合わせる補助的な役割と考えるのが良いでしょう。

このように、それぞれの生物には得意なコケと不得意なコケ、そしてメリットとデメリットがあります。一つの種類に頼るのではなく、複数の生物を組み合わせることで、より広範囲のコケに対応できるバランスの取れた環境を作ることが可能になります。

総合的なアオミドロ対策のポイント

アオミドロ対策は、単一の方法で解決しようとするのではなく、複数のアプローチを組み合わせる「総合力」が成功の鍵となります。

- 環境改善(根本対策): まずはアオミドロが発生しにくい環境を作ります。照明時間の管理(8時間以内)、定期的な水換え(週1回・1/3)、餌の量の適正化を徹底します。

- 物理的除去(即時対策): 目に見えるアオミドロは、手作業でこまめに取り除きます。これを放置すると、さらなる増殖の温床となります。

- 生物兵器の導入(予防・抑制対策): ミナミヌマエビやヤマトヌマエビ、ブラックモーリーなどを導入し、アオミドロの発生を予防・抑制します。

- 栄養の競合(予防対策): アナカリスやマツモのような成長の早い水草を導入し、アオミドロに栄養が渡らないようにします。

これらの対策を継続的に行うことで、アオミドロの発生をコントロールし、美しい水景を維持することが可能になります。一つの対策に頼るのではなく、多角的な視点で取り組むことが大切です。

アオミドロ対策とミナミヌマエビの賢い活用

この記事で解説してきた内容をまとめると、アオミドロ対策におけるミナミヌマエビの賢い活用法とは、「主役」ではなく「名脇役」として捉えることです。

総合的なアオミドロ対策の基本は、あくまで照明や栄養のバランスを整える環境改善です。その上で、手作業による除去や、成長の早い水草を導入するといった基本的な管理を徹底することが不可欠です。ミナミヌマエビは、これらの対策によってクリーンに保たれた環境で、アオミドロの「再発」や「初期発生」を防ぐための優秀なパトロール隊員として活躍してくれます。

水槽にアオミドロが発生してしまった場合、まずはその発生原因を探り、物理的に除去することから始めましょう。そして、環境が改善された後にミナミヌマエビを導入することで、彼らのコケ取り能力を最大限に活かすことができます。

- アオミドロの発生原因の理解: 過剰な光と栄養が根本原因であることを認識する。

- 物理的除去の徹底: 見えるアオミドロは手作業でこまめに取り除く。

- 環境の改善: 照明時間の調整、定期的な水換え、餌の量の管理を行う。

- 生物兵器の適材適所: ミナミヌマエビは予防要員として、ヤマトヌマエビやブラックモーリーはより積極的な対策として使い分ける。

- 薬剤使用の慎重な判断: エビへの影響を十分に考慮し、最終手段として検討する。

これらのポイントを踏まえ、ミナミヌマエビの特性を正しく理解し、他の多くの対策と組み合わせることで、厄介なアオミドロを克服し、理想のアクアリウムライフを実現できるでしょう。