メダカが水槽の底でじっとしている姿を見て、「もしかして死んでいるのでは?」と心配になった経験はありませんか。

結論から言うと、メダカも人間と同じように睡眠をとります。ただし、彼らの眠りは人間のように意識を失うものではなく、活動を停止して体を休ませる状態を指します。メダカの睡眠の生態を理解することは、健康状態を把握し、より良い飼育環境を整える上で非常に大切です。

この記事では、メダカの睡眠時間や、夜行性ではないかという夜行動の疑問、昼寝の有無、好みの寝る場所、特徴的な寝る姿勢まで、メダカの睡眠に関するあらゆる情報を網羅的に解説します。さらに、水槽の照明を消すタイミングや、寝ている時に色が薄くなる現象、稚魚が寝る様子、睡眠不足が与える影響、寝ない場合の異常のサイン、そして冬に眠る状態との違いにも触れていきます。

特にアクアリストが不安に思う、寝ている状態と死んでいる、あるいは病気との違いを明確に見分けるための睡眠の観察方法についても詳しく紹介しますので、ぜひ最後までご覧くださいね。

- メダカの睡眠の生態と基本的な特徴

- 寝ている時と死んでいる・病気との見分け方

- メダカが快適に眠るための飼育環境の整え方

- 稚魚の睡眠や冬の活動低下との違い

メダカが寝るって本当?睡眠の基本

この章では、メダカの睡眠の定義から、彼らがいつどのように眠るのか、そしてその興味深い生態を観察する方法まで、メダカの睡眠に関する基本的な知識を詳しく解説していきます。

メダカの睡眠とはどんな状態か

メダカの「睡眠」とは、人間のように完全に意識を失って眠る状態とは異なります。魚類であるメダカにはまぶたがないため、目を開けたまま眠ります。彼らの睡眠は、脳の活動を低下させ、エネルギー消費を最小限に抑えて体を休ませるための、いわば「省エネモード」のような状態です。

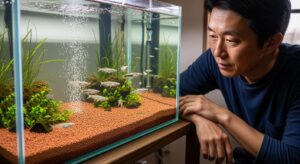

具体的には、水槽の底や水草の陰などで動きを止め、じっとしている時間が睡眠にあたります。このとき、エラやヒレはゆっくりと動いており、生命活動は維持されています。外部からのわずかな光や物音などの刺激には反応できる状態を保っており、危険を察知すればすぐに動き出すことができます。このように、メダカの睡眠は外敵から身を守るための警戒心と、体を休めるための休息を両立させた、彼ら独自の生態と言えます。

メダカの寝る時間はいつ?昼寝は?

メダカは基本的に昼行性の魚であり、人間と同じように主に夜間に睡眠をとります。野生のメダカは、太陽が昇ると活動を開始し、日が沈んで暗くなると休息状態に入ります。この生活リズムは、飼育下のメダカでも同様です。

飼育環境においては、部屋の照明や水槽のライトが彼らの体内時計に大きく影響します。そのため、毎日決まった時間に照明をつけ、夜には消灯してあげることで、規則正しい生活リズムを維持させてあげることが大切です。

「昼寝はするのか?」という疑問を持つ方もいますが、メダカが昼間にじっとしている場合、それは睡眠というよりも一時的な休憩であることが多いと考えられます。水質や水温の急変、あるいはストレスなど、何らかの不調のサインである可能性も否定できません。もし昼間に動かない状態が長時間続くようであれば、睡眠以外の原因を疑い、飼育環境を見直してみる必要があります。

メダカの夜行動と夜行性のウワサ

メダカは夜行性ではなく、前述の通り昼行性の魚です。夜間に活発に泳ぎ回ることは基本的にありません。しかし、飼育環境によっては、夜間でもメダカが泳いでいるように見えることがあります。

その主な理由として、部屋の明かりや常夜灯、テレビの光などが挙げられます。メダカは光に敏感なため、夜でも周囲が明るいと体内時計が乱れ、休息できずに活動してしまう場合があります。これが「メダカは夜行性なのでは?」という誤解を生む一因と考えられます。

また、産卵期のメスが夜間に産卵場所を探して動き回ることや、水質の悪化によるストレスで落ち着きなく泳ぎ回るケースもあります。もし夜間の活動が目立つようであれば、まずは光の管理を徹底し、水槽内を完全に暗くしてあげることが重要です。それでも行動に変化が見られない場合は、水質や他の個体との関係性など、別の要因がないか確認してみましょう。

水槽の照明を消す最適なタイミング

メダカの健康的な睡眠サイクルを維持するためには、水槽の照明管理が鍵となります。照明を消す最適なタイミングは、日没の時間に合わせることです。自然界のサイクルに近い環境を再現することで、メダカの体内時計を正常に保つことができます。

具体的には、1日の照明時間を10時間から12時間程度に設定するのが一般的です。例えば、朝8時に点灯した場合、夜の18時から20時の間には消灯するのが理想的です。季節によって日照時間は変動しますが、飼育下では照明時間を一定に保つ方が、メダカにとって安定した環境となります。

照明のオン・オフを毎日手動で行うのが難しい場合は、タイマー付きのコンセントを活用することをおすすめします。タイマーを使えば、毎日決まった時間に自動で点灯・消灯ができるため、管理が楽になるだけでなく、メダカに規則正しい生活リズムを提供できます。急に照明をつけたり消したりするとメダカを驚かせてしまうため、部屋の明かりを先に点灯させてから水槽の照明をつけるなど、ワンクッション置く配慮も有効です。

静かにできる睡眠の観察方法

メダカの睡眠中のデリケートな姿を観察するには、彼らを驚かせないように静かに行うことが大切です。観察のタイミングは、消灯してから1時間以上経過した、メダカが完全に休息モードに入った頃が適しています。

観察する際は、部屋の電気をつけたり、水槽に強い光を直接当てたりするのは避けましょう。懐中電灯などを使う場合は、直接メダカに向けるのではなく、壁や天井に光を反射させて、間接光でぼんやりと照らすのがポイントです。これにより、メダカに与えるストレスを最小限に抑えながら、そっと様子をうかがうことができます。

また、水槽を叩いたり、大きな足音を立てたりするのも厳禁です。メダカは水の振動に非常に敏感であり、わずかな刺激でも睡眠から覚めてしまいます。静かに水槽に近づき、ゆっくりと観察することで、水底でじっとしていたり、水草の陰で休んでいたりする、普段は見られない無防備な姿を見ることができるかもしれません。

メダカが寝る時のサインと見分け方

この章では、メダカが睡眠中によく見せる具体的な行動や体の変化、そして最も重要な、睡眠と病気や死との見分け方について、初心者の方にも分かりやすくポイントを絞って解説します。

メダカが好んで選ぶ寝る場所

メダカが睡眠をとる際には、外敵から身を守ることができ、かつ安心して休める場所を選びます。飼育環境下においても、彼らの本能に基づいた寝る場所の好みが見られます。

最も一般的な寝る場所は、水槽の底です。特に、底砂利の上や物陰でじっとしている姿がよく観察されます。また、水草の茂みの中や、流木、石などの隠れ家の近くも人気のスポットです。これらの場所は、水流が穏やかで、他の個体からの干渉を受けにくいというメリットがあります。

複数のメダカを飼育している場合、それぞれがお気に入りの場所を見つけて毎晩同じ場所で寝ることも珍しくありません。もし、水槽内に隠れる場所が少ないと感じるなら、アナカリスやマツモのような浮遊性の水草や、ウィローモスを巻き付けた流木などを追加してあげると、メダカがより安心して休める環境を整えることができます。

メダカ特有のじっとした寝る姿勢

メダカが寝ている時の姿勢は非常に特徴的で、一見すると体調が悪いのかと心配になることもあります。最もよく見られる寝る姿勢は、体の力を抜き、水底でほとんど動かずにじっとしている状態です。このとき、尾ビレはだらんと下がり、他のヒレの動きも最小限になります。

体を少し傾けて、斜めになったような姿勢で休む個体もいます。これは体の筋肉をリラックスさせている状態で、健康なメダカにも見られる正常な行動です。ただし、完全に横たわってしまっている場合は、睡眠ではなく衰弱や病気の可能性も考えられるため、注意深い観察が必要です。

睡眠中のメダカは、エラをゆっくりと動かして呼吸をしています。刺激を与えればゆっくりと反応して泳ぎ出すはずです。もし、つつかれても全く反応がない、エラの動きが完全に停止しているなどの場合は、残念ながら死んでいる可能性が高いと考えられます。

寝る時に水面で浮かぶように動かない

水底で休む個体がいる一方で、水面近くで浮かぶように動かずに寝るメダカもいます。特に、ホテイアオイなどの浮草の根元や、葉の陰で体を休めることを好む個体は少なくありません。これは、水面が外敵から見つかりにくい安全な場所であるという本能的な理由や、水中の酸素濃度が関係している可能性が考えられます。

水面近くでじっとしている場合も、基本的には水底で寝ている時と同じで、体の力は抜けており、ヒレの動きは最小限です。健康な状態であれば、エラは規則正しく動いています。

ただし、注意すべき点もあります。水面で鼻をパクパクさせている(鼻上げ)状態が続く場合は、水中の酸素不足や水質の悪化が原因である可能性が高いです。これは睡眠ではなく、メダカが苦しんでいるサインです。この場合は、すぐにエアレーションを行う、水換えをするなどの対策が必要になります。

寝ているサイン?色が薄くなる現象

メダカが寝ている時に、体色が普段よりも薄くなったり、白っぽく見えたりすることがあります。これは「保護色」の一種と考えられており、睡眠中の無防備な状態の時に、外敵から見つかりにくくするための生理現象です。

メダカの体色を変化させているのは、皮膚にある「色素胞」という細胞です。光の刺激に応じて色素胞が収縮したり拡散したりすることで、体色を濃くしたり薄くしたりしています。夜間、暗い環境で休息状態に入ると、この色素胞が収縮し、結果として体色が薄く見えるのです。

この現象は、特に色の濃い品種のメダカで顕著に観察されることがあります。朝になり、再び明るくなると色素胞が拡散し、元の鮮やかな体色に戻ります。したがって、夜間に体色が薄くなっていても、他に異常な点がなく、翌朝に色が戻っているのであれば、それは健康的な睡眠のサインであると判断して良いでしょう。

寝ているのと死んでいる・病気との違い

アクアリストにとって最も重要なのが、メダカが「寝ている」のか「死んでいる」のか、あるいは「病気」なのかを正確に見分けることです。これらの状態は、一見すると似ているため、慎重な判断が求められます。見分けるためのポイントを以下の表にまとめました。

| 状態 | 様子・特徴 | 刺激への反応 |

|---|---|---|

| 睡眠中 | ・水底や水草の陰でじっとしている ・エラはゆっくり規則正しく動いている ・ヒレは軽く動くことがある ・体色がやや薄くなることがある | 軽い光や音、水槽を軽く叩くなどの刺激で、ゆっくりと動き出す |

| 病気 | ・水底や水面で動かない ・体に白点、傷、カビなどが見られる ・エラの動きが速い、または不規則 ・ヒレをたたんでいる、または充血している ・体をこすりつけるような動きをする | 反応が極端に鈍い、または驚いてパニックのように泳ぎ回るなど、動きが不自然 |

| 死んでいる | ・完全に動かない ・エラやヒレの動きが一切ない ・水流に流されて横たわったり、逆さまになったりする ・体が白く濁ってくる ・目が白濁する | いかなる刺激にも全く反応しない |

最も確実な見分け方は、エラの動きを確認することです。生きていれば、たとえ寝ていたり弱っていたりしても、必ずエラは動いています。また、スポイトで軽く水を吹きかけるなど、弱い刺激を与えてみて、少しでも反応があれば生きている証拠です。これらの点を冷静に観察し、適切な判断を下すことが大切です。

メダカの睡眠に関する疑問と対策

最後の章では、成長段階による睡眠の違いや、睡眠不足がもたらすリスク、さらには季節的な変化と睡眠の関係など、メダカの睡眠に関するより深い疑問にお答えし、具体的な対策を提案します。

稚魚が寝る姿は成魚と違うのか

生まれたばかりのメダカの稚魚も、成魚と同じように睡眠をとります。しかし、その姿や行動にはいくつか違いが見られます。

成魚が水底や水草の陰でじっとするのに対し、稚魚は水面近くや水槽の壁面にくっつくようにして休むことが多いです。これは、まだ遊泳力が弱く、水流に流されないようにするためだと考えられています。特に、生まれたての頃は、水面付近に漂うようにして寝ている姿がよく観察されます。

また、稚魚は成魚に比べて体力がないため、睡眠時間が長い傾向にあります。昼間でも短い休息を頻繁にとることがあります。成魚と同様に、夜間は照明を消して静かな環境で休ませてあげることが、健全な成長のためには不可欠です。稚魚のうちは特に水質の変化に敏感なため、睡眠の様子と合わせて、元気に泳ぎ回っているか、餌をしっかり食べているかなど、日中の行動も注意深く観察しましょう。

睡眠不足がメダカに与える影響

人間と同様に、メダカにとっても睡眠不足は健康に悪影響を及ぼします。睡眠は、日中の活動で疲れた体を回復させ、免疫力を維持するために重要な役割を果たしています。

メダカが睡眠不足に陥る主な原因は、夜間でも照明がついていたり、部屋の明かりが漏れ込んでいたりする「明るすぎる環境」です。また、水槽内の過密飼育によるストレスや、水質の悪化、水温の不安定さなども、メダカが安心して眠れない要因となります。

睡眠不足が続くと、以下のような影響が現れる可能性があります。

- 免疫力の低下: 病気にかかりやすくなります。特に、白点病や水カビ病などの発症リスクが高まります。

- 食欲不振: 餌を食べなくなり、体力が低下して痩せてしまいます。

- 成長の遅延: 特に稚魚や若魚の場合、成長に悪影響が出ることがあります。

- 繁殖行動の低下: 産卵をしなくなったり、繁殖の成功率が下がったりします。

これらの問題を防ぐためにも、毎日決まった時間に消灯し、夜間は静かで暗い環境を確保してあげることが極めて大切です。

メダカが寝ないのは異常のサイン?

もしメダカが夜になっても休まず、常に泳ぎ続けている場合は、何らかの異常やストレスを抱えているサインかもしれません。前述の通り、メダカは昼行性のため、夜間に活発に動き続けるのは不自然な状態です。

考えられる主な原因は以下の通りです。

- 環境の問題: 夜間も照明がついている、水槽の近くにテレビがあるなど、周囲が明るすぎて眠れない。

- 水質の問題: アンモニアや亜硝酸塩の濃度が高い、pHが急激に変動したなど、水質の悪化によって苦しんでいる。

- 酸素不足: 水中の溶存酸素が不足し、水面で口をパクパクさせる「鼻上げ」行動が見られる。

- 病気や寄生虫: 体に寄生虫がついて痒がっていたり、病気の初期症状で落ち着きがなくなっていたりする。

- ストレス: 過密飼育や、他の個体からのいじめなどが原因で、安心して休める場所がない。

メダカが寝ない様子が見られたら、まずは照明の管理を見直し、水槽内が夜間にきちんと暗くなっているかを確認してください。それでも改善しない場合は、水質検査を行い、必要であれば水換えやフィルターの清掃を行います。環境を整えても行動に変化がなければ、病気の可能性を疑い、体表などをよく観察してみましょう。

冬にじっとするのは冬眠で眠るの?

水温が低くなる冬の季節、メダカが水槽の底でほとんど動かなくなることがあります。この状態は「冬眠」と呼ばれることがありますが、哺乳類の冬眠とは異なり、水温の低下に適応して代謝活動を極端に低くした「越冬(えっとう)」という状態です。

これは日々の睡眠とは全く異なる生命活動です。水温が10℃を下回るとメダカの活動は鈍り始め、5℃近くになると餌もほとんど食べなくなり、春になって水温が上がるまでじっとして過ごします。この間、エネルギー消費を最小限に抑えて厳しい冬を乗り越えます。

日々の睡眠は体を休めるための短期的な休息ですが、冬の越冬は生命を維持するための長期的な低活動状態です。屋外飼育で自然に越冬させる場合は、水が完全に凍らないように水深を確保したり、落ち葉を入れたりするなどの対策が必要です。室内飼育でヒーターを使用している場合は、水温が一定に保たれるため、メダカは越冬せずに冬でも活動を続けます。この場合も、通常通りの睡眠サイクルを維持させてあげることが大切です。

まとめ:快適にメダカが寝る環境

この記事では、メダカの睡眠について多角的に解説してきました。メダカも人間と同じように休息を必要としますが、その睡眠の形態は独特です。彼らの睡眠とは、まぶたを閉じずに脳の活動を低下させる休息状態を指します。夜行動を示す夜行性ではなく、主に夜間に寝る時間をとりますが、昼寝のような長時間の休息はあまり見られません。快適な睡眠のためには、水草の陰などの安心して休める寝る場所を用意し、毎日決まった時間に水槽の照明を消すことが不可欠です。寝る姿勢は水底でじっとしていたり、寝る時に水面で浮かんでいたり様々で、時には体色が薄くなることもあります。

アクアリストが最も不安に感じる、寝ている状態と死んでいる、あるいは病気との違いは、エラの動きや刺激への反応で冷静に見分けることが可能です。また、稚魚が寝る様子は成魚と少し異なりますが、彼らにとっても睡眠は成長に欠かせません。睡眠不足は免疫力低下などの影響を及ぼし、逆にメダカが寝ない場合は何らかの異常サインかもしれません。冬に眠るように動かなくなるのは越冬という生理現象です。これらの知識を踏まえ、適切な睡眠の観察方法を身につけることが、メダカの健康を守る第一歩となります。

最後に、メダカが安心して眠れる環境を整えるためのポイントをまとめます。

- 夜間は水槽と部屋を完全に暗くし、静かな環境を保つ

- 照明時間はタイマーで管理し、1日10〜12時間を目安に規則正しくする

- 水草や隠れ家を設置し、メダカが安心して休める場所を提供する

- 水質と水温を安定させ、ストレスの原因を取り除く

- 過密飼育を避け、メダカ一匹一匹に十分なスペースを確保する

これらのポイントを実践し、メダカにとって最高の休息環境を提供してあげましょう。