生まれたばかりのメダカの稚魚が、数日のうちに次々と姿を消してしまい、悲しい思いをした経験はありませんか。

メダカ稚魚の育て方で失敗と後悔をしないためには、生存率を上げる方法を知ることが大切です。稚魚が死ぬ理由の多くは、餓死や水質悪化、親魚による捕食などが考えられます。

例えば、稚魚が元気がなく底にいる場合、何らかの不調のサインかもしれません。稚魚を隔離して親から移すタイミング、育成に最適な容器のおすすめ、そして室内での管理方法など、知っておくべき点は多岐にわたります。

特に、成長の目安となる2週間での大きさや、稚魚が大きくならない時の対策は多くの飼育者が悩むポイントです。また、餌の与え方や回数、初期飼料として有名なゾウリムシの活用法、そして繊細な稚魚にとって重要な水換えの頻度など、一つ一つの管理が稚魚の生死を分けます。

この記事では、これらの課題を一つずつ丁寧に解説し、あなたのメダカの稚魚を元気に育てるための具体的なコツを紹介します。

- メダカの稚魚が死んでしまう主な原因と初期段階での対策

- 稚魚の成長段階に合わせた餌の与え方と水換えの具体的な方法

- 稚魚の育成に適した環境(容器や飼育場所)の作り方

- 稚魚が大きくならないなど、よくあるトラブルの原因と解決策

メダカ稚魚の生存率が低い主な原因とは

この章では、メダカの稚魚の生存率がなぜ低くなってしまうのか、その根本的な原因をみていきます。稚魚が死んでしまう具体的な理由から、それを未然に防ぐための隔離や容器の選び方、室内飼育のメリットと注意点、そして稚魚の健康状態を見極めるサインとして「底にいる」状態が何を意味するのかまで、生存率向上に不可欠な初期段階の知識を詳しく解説します。

なぜ?メダカの稚魚が死ぬ理由

メダカの稚魚の生存率が上がらない背景には、いくつかの明確な理由が存在します。これらを理解することが、稚魚を元気に育てる第一歩となります。

最も多い死因として挙げられるのが「餓死」です。生まれたばかりの稚魚は非常に小さく、口も minuscule なため、食べられる餌が限られます。親メダカ用の餌をすり潰したものでは粒が大きく、うまく食べられないことが多いのです。孵化後2~3日はお腹のヨークサックから栄養を摂取できますが、それが尽きた後、適切な微生物やプランクトン(インフゾリア)を食べられないと、あっけなく死んでしまいます。

次に多いのが、親メダカや他の魚による「捕食」です。メダカには我が子を育てる習性がなく、動く小さなものは餌と認識してしまうため、同じ水槽で生まれた稚魚は格好の餌食となります。これを防ぐためには、卵の段階か孵化した直後に親から隔離することが不可欠です。

そして、「水質の悪化」も稚魚にとっては致命的です。稚魚は成魚に比べて水質や水温の急変に対する抵抗力が非常に弱いです。餌の与えすぎによる水の汚れや、水換えの際の急激な水温変化は、稚魚にとって大きなストレスとなり、体調を崩す直接的な原因となります。特に、小さな容器で飼育している場合は水質が悪化しやすいため、細心の注意が求められます。

これらの理由から、稚魚の生存率を上げるには、適切な初期飼料の準備、親からの隔離、そして安定した水質管理という3つの柱が基本となると言えます。

親魚からの隔離と稚魚を移すタイミング

前述の通り、親メダカによる捕食は稚魚の生存を脅かす大きな要因です。そのため、親魚からの隔離は、生存率を上げるために必須の作業と考えられます。問題は、どのタイミングで、どのように隔離するかです。

卵の段階で隔離する方法

最も安全で管理がしやすいのは、卵の段階で親の水槽から取り出し、別の容器で孵化させる方法です。親メダカが水草などに産み付けた卵を見つけたら、指で優しくつまんで採取します。この時、無精卵(白く濁っている卵)はカビの原因になるため、取り除いておくと良いでしょう。採取した卵は、カルキを抜いた新しい水を張った小さな容器(タッパーやプリンカップなど)に移し、水カビ防止のためにメチレンブルー溶液を数滴加えるのが一般的です。この方法であれば、孵化した稚魚が食べられる心配は一切ありません。

稚魚を掬って移す方法

水草が豊富で、親の水槽で自然に孵化させてしまった場合でも、諦める必要はありません。孵化したばかりの稚魚(針子)を見つけ次第、スポイトや小さな網でそっと掬い、別の稚魚用容器に移します。この作業は非常に繊細さを要します。稚魚を傷つけないよう、追い回さずに優しく掬うことが大切です。ただし、この方法は見つけきれなかった稚魚が食べられてしまうリスクが残ります。

最適なタイミング

以上の点を踏まえると、最も確実なのは「卵の段階での隔離」です。産卵床や水草を毎日チェックし、卵を見つけ次第、別の容器に移す習慣をつけることが、結果的に最も多くの稚魚を育て上げるための鍵となります。もし孵化してしまった場合でも、発見後「即時」に隔離することが生存の可能性を高めます。

稚魚の育成容器におすすめなもの

稚魚を育てる容器は、生存率に直接影響を与える大切な要素です。どのような容器が稚魚の育成に適しているのでしょうか。ここでは、容器選びのポイントと具体的なおすすめを紹介します。

容器選びで最も大切なのは、「水量が確保でき、水質が安定しやすいこと」と「稚魚の観察がしやすいこと」です。

おすすめの容器

- 発泡スチロール箱多くの愛好家が利用しているのが発泡スチロールの箱です。断熱性が高いため、屋外でも水温の急激な変化を和らげる効果があります。また、白色のものが多いため、小さな稚魚の姿を確認しやすいというメリットもあります。スーパーなどで無料で手に入ることもあり、コストパフォーマンスに優れています。デメリットとしては、劣化しやすく、見た目が無骨な点が挙げられます。

- NVボックスやプラ舟ホームセンターなどで販売されているプラスチック製の箱(NVボックスなど)やタライ(プラ舟)も人気です。丈夫でサイズも豊富なため、稚魚の数に合わせて選べます。水量を多く確保できるため水質が安定しやすく、ある程度の数がいる場合に適しています。黒色の容器を選ぶと、メダカの体色が濃くなる効果(保護色)も期待できます。

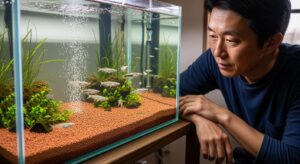

- ガラス水槽室内で観賞しながら育てたい場合は、小型のガラス水槽が良いでしょう。横から稚魚の様子をクリアに観察できるのが最大の利点です。ただし、発泡スチロールなどに比べて外気温の影響を受けやすいため、ヒーターなどによる水温管理が必要になる場合があります。

容器選びの注意点

逆に、あまりおすすめできないのは、極端に小さい容器や、丸い金魚鉢などです。水量が少ないと水質が悪化しやすく、水換えの頻度も増えて管理が難しくなります。また、丸い容器は水面が歪んで見え、観察しにくいという側面もあります。

稚魚の数にもよりますが、最低でも5リットル以上、できれば10リットル程度の水量を確保できる、広くて浅い容器を選ぶことが、稚魚を元気に育てるための基本です。

メダカ稚魚の育て方は室内が基本

メダカの稚魚を育てる場所として、屋外と室内のどちらが良いか迷う方もいるかもしれません。成魚は屋外のビオトープなどでも元気に育ちますが、繊細な稚魚の育成に関しては、管理のしやすい「室内」での飼育が基本と考えるのが無難です。

室内飼育の最大のメリットは、環境をコントロールしやすい点にあります。

第一に、水温を安定させることができます。稚魚は水温の急変に非常に弱く、1日の寒暖差が激しい屋外では体力を消耗し、死んでしまうことがあります。室内であれば、年間を通して比較的一定の水温を保つことができ、特に冬場の加温も容易です。

第二に、天敵から守ることができます。屋外飼育では、トンボの幼虫であるヤゴや鳥、昆虫など、稚魚を捕食する天敵が侵入するリスクが常にあります。室内であれば、これらの外敵から完全に隔離できるため、捕食によるロスを防ぐことが可能です。

第三に、観察が容易であるという利点もあります。常に目の届く場所に水槽を置くことで、稚魚の健康状態や餌の食べ具合、水の汚れなどをこまめにチェックできます。異変にいち早く気づくことができれば、迅速な対応が可能となり、生存率の向上に繋がります。

もちろん、室内飼育にも注意点はあります。屋外に比べて、餌となる微生物が自然発生しにくいため、ゾウリムシやPSBといった初期飼料を別途用意する必要があります。また、日光が不足しがちなので、植物育成用のライトなどを活用して、健康な成長をサポートする工夫も有効です。

これらの点を総合的に考えると、特に初心者の方や、確実に稚魚を育て上げたい方にとって、管理の行き届く室内での飼育が最も確実で安心な方法と言えるでしょう。

稚魚がずっと底にいるのは危険信号?

通常、健康なメダカの稚魚は、水面近くを元気に泳ぎ回り、餌を探す行動を見せます。しかし、もし多くの稚魚が水槽の底でじっと動かずにいる場合、それは何らかの不調を示す危険信号である可能性が高いと考えられます。

稚魚が底に沈んでしまう主な原因は以下の通りです。

衰弱・餓死

最も考えられるのが、衰弱です。ヨークサックの栄養を使い果たした後、うまく餌を食べられていない稚魚は、体力が尽きて泳ぐ力を失い、底に沈んでしまいます。この状態が続くと、餓死に至る可能性が非常に高いです。底にいる稚魚の近くに、ゾウリムシや微粉末の餌をスポイトでそっと与えてみて、食べる様子があるか観察してください。

水温の低下

水温が急激に下がったり、稚魚にとっての適温(23℃~28℃程度)を大きく下回ったりすると、活動が鈍くなり、底でじっとしてしまうことがあります。特に朝晩の冷え込みが厳しい時期の室内飼-育では注意が必要です。水温計を設置し、適温を保てているか確認しましょう。

水質の悪化

餌の食べ残しやフンによって水質が悪化し、アンモニアや亜硝酸塩の濃度が高くなると、稚魚は中毒症状を起こして体調を崩します。これも、底で動かなくなる原因の一つです。水が白く濁っていたり、嫌な臭いがしたりする場合は、すぐに水換えを行う必要があります。

酸素不足

過密飼育や水流のない環境では、水中の溶存酸素が不足することがあります。酸素が足りないと稚魚は苦しくなり、動きが鈍くなります。ごく弱いエアレーション(ぶくぶく)を入れてあげることで改善される場合がありますが、水流が強すぎると逆に体力を奪うため注意が必要です。

いずれの理由であれ、稚魚が底にいる状態は正常ではありません。原因を特定し、水温管理、餌やり、水換えといった基本的なケアを見直すことが急務です。

これで解決!メダカ稚魚の生存率を上げる育て方

この章では、稚魚の生存率を具体的に引き上げるための実践的な飼育方法について詳しく解説します。稚魚の成長に不可欠な餌の与え方と回数、初期飼料として非常に有効なゾウリムシの活用法、デリケートな稚魚のための水換えの頻度と注意点、そして成長が思わしくない場合の対策や、順調な成長の目安となる2週間での大きさまで、より一歩進んだ管理技術を紹介します。

餌の与え方と回数、ゾウリムシは有効?

稚魚の死因で最も多い餓死を防ぐためには、適切な餌を、適切な回数与えることが極めて大切です。成魚と同じ感覚で餌を与えていては、ほとんどの稚魚を育て上げることはできません。

稚魚の餌の種類

孵化直後の稚魚は口が非常に小さいため、食べられるものが限られます。

- 初期飼料(インフゾリア): ゾウリムシやミドリムシといった、肉眼では見えにくい微生物が最も理想的な最初の餌です。これらは生餌なので水を汚しにくく、稚魚がいつでも好きな時に食べられるという大きなメリットがあります。特にゾウリムシは培養も比較的容易なため、多くの愛好家が利用しています。その有効性は非常に高いと言えます。

- 人工飼料: 稚魚用に開発された、パウダー状の人工飼料も市販されています。非常に細かい粉末で、稚魚でも食べられるように作られています。ただし、与えすぎると水質悪化を招きやすいため、管理には注意が必要です。卵の黄身を茹でて裏ごししたものも代用できますが、こちらも水を汚しやすいのでごく少量に留めるべきです。

餌を与える回数と量

稚魚は一度にたくさんの餌を食べることができません。そのため、「ごく少量を、回数多く」が基本となります。理想は、1日に3~5回、数分で食べきれるだけの量を与えることです。朝、昼、夕方、夜など、可能な範囲でこまめに与えることで、餓死する稚魚を大幅に減らすことができます。

特にゾウリムシなどの生餌を飼育水に投入しておく方法は、「置き餌」として機能するため、常に餌がある状態を維持でき、餓死のリスクを最小限に抑えるのに非常に効果的です。

孵化後1週間ほど経ち、稚魚が少し大きくなってきたら、パウダー状の人工飼料を併用し始め、さらに成長したらブラインシュリンプやミジンコ、より粒の大きい人工飼料へと切り替えていくのが一般的な流れです。

稚魚の水換えの適切な頻度とは

稚魚は水質の変化に弱い一方で、餌の食べ残しやフンで水は汚れやすいため、水換えは生存率を左右する重要な管理作業です。しかし、やり方を間違えると、かえって稚魚にダメージを与えてしまうこともあります。

水換えの頻度

水換えの最適な頻度は、飼育容器の大きさ、稚魚の数、与えている餌の種類によって変わるため、一概に「週に何回」と決めることはできません。大切なのは、容器の水を観察し、状態に応じて判断することです。

目安としては、**「3日に1回、底に溜まったゴミを吸い出す」**程度のメンテナンスを基本と考えると良いでしょう。水全体が白く濁ったり、油膜が張ったりしている場合は、水質が悪化しているサインなので、すぐに水換えが必要です。特に、粉末の人工飼料を多めに与えている場合は、水が汚れやすいため、より頻繁なチェックが求められます。

水換えの方法

稚魚の水換えで最も注意すべきは、「水温と水質の急変を避けること」です。

- 準備: 新しい水は、必ずカルキを抜いたものを用意します。また、元の飼育水と新しい水の水温を合わせることが絶対条件です。温度計を使って、±1℃以内になるように調整してください。これを怠ると、稚魚は水温ショックで死んでしまうことがあります。

- ゴミの除去: スポイトやエアチューブを使い、底に溜まったフンや餌の食べ残しを、稚魚を吸い込まないように注意しながら静かに吸い出します。この時、全体の水量の1/4から1/3程度の水を抜くのが目安です。

- 注水: 新しい水を、水流で稚魚が舞い上がらないように、容器の壁面を伝わせるなどして、ゆっくりと静かに注ぎます。

全換水は、病気が発生した場合などを除き、稚魚に与える負担が大きすぎるため避けるべきです。日々のこまめな「足し水」と、定期的な「底掃除を兼ねた部分換水」を組み合わせることが、稚魚にとって最適な水質管理法となります。

稚魚が大きくならない時の対策

同じ時期に生まれたはずなのに、一部の稚魚だけがなかなか大きくならない、という現象はよく起こります。成長には個体差があるものの、あまりに差が開く場合は、何らかの原因が潜んでいる可能性があります。

餌が十分に行き渡っていない

最も多い原因は、餌不足です。特に、成長の早い個体が餌を独占してしまい、体の小さな個体が十分に食べられていないケースが考えられます。

対策としては、餌を容器全体にまんべんなく行き渡るように与える工夫が必要です。また、ゾウリムシやグリーンウォーターなど、常に食べられる状態にある餌を用意してあげることで、小さな個体も餌にありつく機会が増えます。

飼育環境の問題

過密飼育も成長を妨げる大きな要因です。容器に対して稚魚の数が多すぎると、ストレスや水質悪化、酸素不足などが原因で成長が阻害されます。稚魚が成長するにつれて、より大きな容器に移したり、複数の容器に分けたり(選別)する作業が必要になります。

また、日照不足も成長に影響を与えることがあります。室内飼育の場合、窓際など明るい場所に置くか、観賞魚用のLEDライトを1日数時間照射してあげることで、成長を促進する効果が期待できます。

サイズでの選別

飼育している稚魚の大きさに明らかに差が出てきた場合は、「サイズごとに容器を分ける」という選別作業が非常に有効です。大きな個体と小さな個体を分けることで、小さな個体が餌をしっかりと食べられるようになり、その後の成長がぐっと改善されることがあります。大きい個体ばかりの容器、中くらいの容器、小さい容器、というように分けることで、それぞれの成長度合いに合わせた管理が可能になります。

稚魚が大きくならないと感じたら、まずは餌がきちんと食べられているか、そして飼育密度が適切か、という2点を見直すことが解決への近道です。

目標にしたい2週間後の大きさ

メダカの稚魚が順調に育っているかを確認する上で、成長スピードは一つの分かりやすい指標となります。特に、最初の2週間は生存のための重要な期間であり、この時期の成長度合いはその後の飼育を占うバロメーターにもなります。

孵化したばかりの稚魚(針子)の体長は、おおよそ3~4mm程度です。この状態では、まだ細い針のような姿をしています。

ここから適切な環境と十分な餌を与えられていると、順調に成長していきます。目標としたい孵化後2週間での大きさは、体長がおよそ8mm~10mm(1cm)程度です。

2週間での変化

この頃になると、以下のような変化が見られます。

- 体型の変化: 単なる針のような姿から、少しずつメダカらしい魚の形に近づき、体に厚みが出てきます。

- 遊泳力の向上: 孵化直後の頼りない泳ぎ方から、よりしっかりとした泳ぎになり、水槽内を活発に泳ぎ回るようになります。

- 餌への反応: 人が近づくと餌を求めて水面に集まってくるような行動を見せ始めます。

もし、孵化後2週間が経過しても体長が5mm程度にしか達していなかったり、体つきが細いままだったりする場合は、成長が遅れているサインです。前述の「稚魚が大きくならない時の対策」で挙げたように、餌の種類や量、飼育密度、水質など、飼育環境に何らかの問題がないかを見直す良い機会となります。

もちろん、これはあくまで一般的な目安であり、水温や品種によって成長スピードには差が出ます。しかし、一つの基準として「2週間で1cm」を目標に管理することで、飼育がうまくいっているかの判断がしやすくなるでしょう。

生存率をさらに上げる方法とは

これまで解説してきた基本的な飼育管理を徹底するだけでも、メダカ稚魚の生存率は大幅に向上します。しかし、さらに一歩進んで、より確実に多くの稚魚を育て上げるための応用的な方法も存在します。

グリーンウォーターの活用

グリーンウォーター(青水)とは、植物プランクトンが豊富に繁殖した緑色の飼育水のことです。この水中には、稚魚の餌となるインフゾリアが大量に含まれているため、稚魚にとって最高の育成環境と言えます。稚魚はいつでも好きなだけ餌を食べることができるため、餓死のリスクがほぼ無くなります。

また、植物プランクトンが水中のアンモニアなどを栄養として吸収してくれるため、水質浄化作用も期待でき、水質が安定しやすいというメリットもあります。屋外で日光に当てておくと自然に発生しやすいですが、市販の種水を使って室内で意図的に作ることも可能です。

エアレーションの導入

稚魚は酸欠にも弱いため、ごく弱いエアレーション(ぶくぶく)を導入することも生存率向上に繋がります。ただし、注意点が二つあります。一つは、水流が強すぎると稚魚が体力を消耗してしまうため、エアストーンの最も細かいものを選び、排出量を最小に絞ること。もう一つは、大きな気泡が水面で弾ける衝撃で稚魚がダメージを受けないよう、工夫することです。

これにより、高密度な飼育環境でも酸欠を防ぎ、稚魚の活性を高める効果が期待できます。

定期的な選別

前述もしましたが、成長の良い個体と悪い個体を分ける「選別」は、全体の生存率を上げる上で非常に効果的な手法です。大きさが揃うことで、餌の競合がなくなり、小さい個体も十分に成長できるようになります。また、奇形や明らかに弱い個体を隔離することで、病気の蔓延を防ぐ効果もあります。1週間から2週間に一度、稚魚の成長具合を見ながら選別を行うことで、より質の高い育成が可能となります。

これらの方法は、基本的な管理にプラスアルファする形で行うものです。まずは基本を固めた上で、自身の飼育環境に合わせてこれらのテクニックを取り入れていくことが、高い生存率を実現する鍵となります。

総括:メダカ稚魚の生存率を高める要点

この記事では、メダカ稚魚の生存率を上げる方法について、稚魚が死ぬ理由から具体的な育て方まで幅広く解説してきました。

メダカの稚魚を元気に育てるためには、まず親からの隔離が不可欠であり、卵のうちか孵化直後に稚魚を移すタイミングが重要です。育成容器におすすめなのは、水量が確保でき水温が安定しやすい発泡スチロール箱やNVボックスです。特に、天敵や急な天候変化から守れる室内での育て方は、生存率を大きく左右します。

飼育中は、稚魚が元気がなく底にいるといった不調のサインを見逃さないようにしましょう。稚魚が大きくならない原因の多くは餌不足や過密飼育にあります。孵化後の成長の目安として2週間で1cm程度の大きさを目標に管理すると良いでしょう。

稚魚の生存の鍵を握る餌の与え方と回数ですが、初期飼料としてはゾウリムシが極めて有効で、餓死のリスクを大幅に減らせます。また、繊細な稚魚にとって水換えの頻度も大切で、水温と水質を急変させないよう、スポイトで底のゴミを吸い出す部分換水を基本とすることが、失敗や後悔を避けるためのコツです。

これらのポイントを実践することで、メダカ稚魚の育成は決して難しいものではなくなります。

- 隔離の徹底: 親メダカによる捕食を防ぐため、卵か針子の段階で必ず別の容器に移す

- 初期飼料の準備: 餓死を防ぐため、ゾウリムシやグリーンウォーターなど、稚魚が食べられる餌を用意する

- 安定した環境: 水温の急変が少なく、水量が確保できる容器を使い、室内で管理する

- 丁寧な水質管理: 水を汚しすぎない餌やりを心がけ、水温合わせをした水を使い、優しく部分換水を行う

- こまめな観察: 稚魚の動きや成長具合を日々チェックし、異常があればすぐに対応する

一匹でも多くの稚魚を元気に育て上げる喜びを、ぜひ体験してください。