メダカのいる暮らしは心を和ませてくれますが、もしご家庭に猫がいる場合、「メダカと愛猫との共存は可能なのだろうか」と不安に思う方も少なくないでしょう。実際、猫は動くものに強く反応する習性を持つため、メダカを天敵とみなし、食べる、襲うといった行動をとる可能性があります。

室内飼育であっても、好奇心から水槽を倒すといった失敗や後悔につながる事故の心配が絶えません。また、屋外で飼育していると、いつの間にかメダカがいなくなるというケースも発生しがちです。これには、飼い猫や野良猫だけでなく、他の外敵も関係しています。

そのため、屋外での外敵対策は非常に大切で、例えばたぬき対策や、100均で手に入るグッズを使った鳥よけなども視野に入れる必要があります。SNSなどで見かける猫とメダカゲームの動画のように、安易に両者を近づけるのは大変危険です。ただメダカの水を猫が水飲むだけのつもりが、思わぬ事故につながることも考えられます。

この記事では、大切なメダカを猫から守る方法について、室内と屋外の両方の視点から詳しく解説していきます。

- 猫がメダカに対してどのような行動をとり、なぜ危険なのか

- 室内でメダカを飼育する際に必須となる具体的な猫対策

- 屋外飼-育で考慮すべき猫以外の外敵と、その備え

- メダカと猫がお互いにとって安全に暮らすための工夫

知っておきたいメダカと猫の危険な関係

- 天敵?猫がメダカを食べたり襲うのか解説

- 容器の水を猫が水飲むことの危険性

- いたずらでメダカの水槽を倒すリスク

- 室内飼育だからと安心できない理由とは

- 話題の猫とメダカゲームは本当に安全?

天敵?猫がメダカを食べたり襲うのか解説

猫にとって、水の中をひらひらと泳ぐメダカは、狩猟本能を強く刺激する対象です。そのため、メダカは猫の天敵の一つと認識されることがあります。

猫がメダカを食べたり襲うのかという疑問に対しては、「その可能性は非常に高い」と言えます。猫はもともと狩りをして暮らしてきた動物であり、飼い猫であってもその本能は失われていません。小さくて素早く動くものは、猫にとって絶好の「おもちゃ」あるいは「獲物」に見えてしまうのです。

特に、飼育容器の上からメダカの動きを眺めているうちに、前足(手)を水の中に入れてちょっかいを出す行動はよく見られます。この行動がエスカレートし、メダカを捕獲してしまったり、傷つけてしまったりする事故につながります。したがって、メダカと猫を一緒に飼育する際は、猫がメダカを獲物として認識しているという前提で対策を考えることが大切です。

容器の水を猫が水飲むことの危険性

猫がメダカの飼育容器の水を水飲む行為には、いくつかの危険が潜んでいます。飼い主としては、単に喉が渇いているだけだろうと軽く考えがちですが、これが思わぬ事故の引き金になる可能性があります。

一つ目の危険は、水を飲むついでにメダカに危害を加えてしまうことです。猫が水面に顔を近づけた際、目の前を泳ぐメダカに気づき、本能的に手を出してしまうことがあります。これにより、メダカが食べられたり、驚いて水槽から飛び出してしまったりする危険性が考えられます。

二つ目の危険は、水質の悪化です。猫の口内や被毛に付着した雑菌が飼育水に混入することで、水質が悪化し、メダカが病気になる原因となる場合があります。また、猫が誤って飼育水に足を滑らせてしまった場合、パニックになって容器を倒してしまうことにもつながりかねません。このように、猫が水を飲む行為は、メダカにとって直接的・間接的な脅威となるため、対策が必要です。

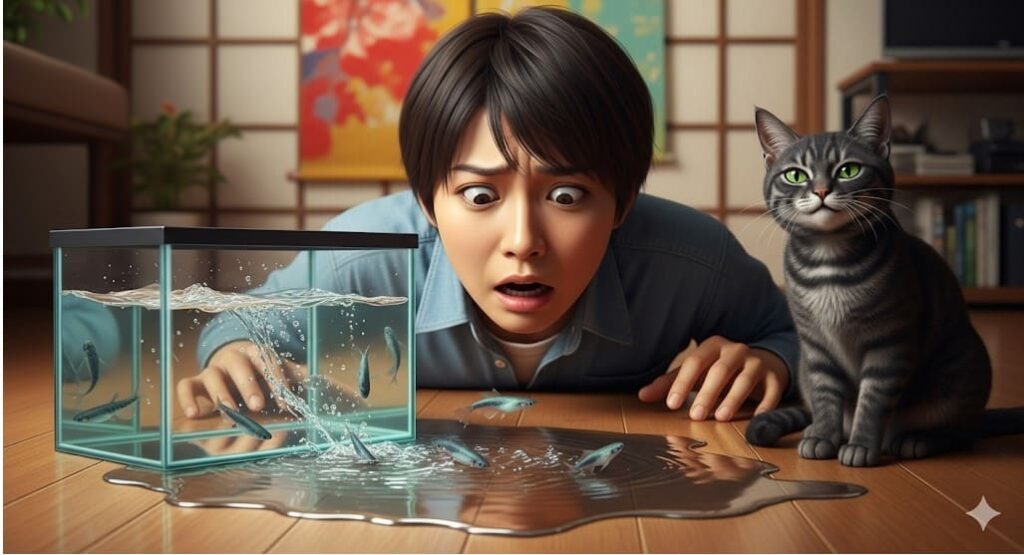

いたずらでメダカの水槽を倒すリスク

猫の旺盛な好奇心は、時にメダカにとって大きな脅威となります。特に、室内で水槽やガラス容器を使ってメダカを飼育している場合、猫がいたずらで水槽を倒すリスクを常に考慮しなくてはなりません。

猫は、水槽の中できらきらと光る水や、泳ぎ回るメダカの動きに強い興味を示します。この興味が、水槽の縁に手をかけたり、体当たりしたりといった行動につながることがあります。特に子猫や若い猫は遊び好きなため、より注意が必要です。

もし水槽が倒れてしまえば、メダカが死んでしまうだけでなく、大量の水がこぼれて床や家財が水浸しになる二次被害も発生します。ガラス製の水槽であれば、破損して猫自身が怪我をする危険もあります。これらのことから、水槽は安定した場所に設置し、猫が簡単に近づけないような工夫や、倒れにくい重量のある容器を選ぶなどの対策が求められます。

室内飼育だからと安心できない理由とは

メダカを室内飼育にすれば、野良猫や他の外敵からのリスクはなくなると考えがちですが、同居している猫がいる場合は決して安心できません。室内だからこそ生じる特有のリスクが存在します。

最大の理由は、前述の通り、飼い猫の狩猟本能です。どれだけ穏やかな性格の猫であっても、目の前で動く小さな生き物を見れば、本能が刺激される可能性があります。飼い主が見ていない隙に、水槽に手を入れたり、蓋をこじ開けようとしたりするかもしれません。

また、普段はおとなしくしていても、来客や他のペットなどのストレスが引き金となって、今まで興味を示さなかったメダカに攻撃的になることも考えられます。さらに、窓やドアの開閉時に猫が脱走し、屋外に置かれた他の飼育容器にいたずらをする可能性もゼロではありません。このように、室内飼育であっても、猫とメダカの生活空間を物理的に完全に分離することが、安全を確保する上で不可欠です。

話題の猫とメダカゲームは本当に安全?

最近、動画サイトやSNSなどで、ガラス容器越しに猫がメダカを眺めたり、ちょっかいを出したりする「猫とメダカゲーム」といったコンテンツを見かけることがあります。一見すると微笑ましい光景に思えるかもしれませんが、これを安易に真似するのは極めて危険です。

これらの動画は、あくまでも管理された状況下で撮影された一時的なものであり、日常的に安全が保証されているわけではありません。猫は非常に賢く、根気強い動物です。初めはガラス越しに見ているだけでも、次第にどうすれば中のメダカに到達できるかを学習しようとします。

例えば、わずかな蓋の隙間を見つけてこじ開けようとしたり、容器ごと倒そうとしたりする行動に発展する可能性があります。猫にとって、メダカは遊び相手ではなく、狩りの対象です。メダカに多大なストレスを与えるだけでなく、いつ重大な事故につながってもおかしくない状況と言えます。したがって、面白いからといって、意図的に猫とメダカを近づけるような行為は絶対に避けるべきです。

実践!メダカを猫から守るための対策法

- 屋外でメダカがいなくなる原因と外敵対策

- 具体的な猫から守る方法と注意点

- 100均グッズでできる鳥よけと猫除け

- たぬき対策にも応用できる猫よけとは

- メダカと猫の安全な共存は可能なのか

- まとめ:メダカと猫の飼育で守るべきこと

屋外でメダカがいなくなる原因と外敵対策

屋外で飼育しているメダカがいなくなる原因は、猫だけとは限りません。自然環境に近い屋外では、様々な外敵がメダカを狙っています。効果的な対策を講じるためには、どのような敵がいるのかを把握することが第一歩となります。

主な外敵としては、猫の他に、カラスやサギなどの鳥類、イタチやたぬき、ヘビなどが挙げられます。また、水中にも敵は潜んでおり、トンボの幼虫であるヤゴはメダカの稚魚や成魚を捕食するため、特に注意が必要です。産み付けられた卵から孵化したヤゴが、気づかないうちに増えていることもあります。

これらの外敵からメダカを守るための屋外での外敵対策は、物理的に侵入を防ぐことが基本となります。飼育容器全体をネットで覆う、あるいは猫や大型の動物が近づけない場所に容器を設置するといった方法が有効です。

屋外飼育における主な外敵と対策

| 外敵の種類 | 主な被害・行動 | 具体的な対策方法 |

| 猫 | 手を入れて捕食する、容器を倒す | 網目の細かいネットや金網で蓋をする(重石を乗せる)、猫よけマットを周囲に設置する |

| 鳥類(カラス、サギなど) | くちばしでついばんで捕食する | 容器全体を覆う防鳥ネットを張る、水面にテグス(釣り糸)を張る、CDなどを吊るす |

| イタチ、たぬき | 夜間に侵入し、捕食する | 頑丈な金網で蓋をする、容易に近づけない高い場所に設置する、超音波撃退器を設置する |

| ヤゴ(トンボの幼虫) | 水中でメダカの稚魚や成魚を捕食する | 飼育容器を網戸の網などで覆い、トンボの産卵を防ぐ、定期的に水を確認し、見つけ次第駆除する |

| ヘビ | 水に入り込み、メダカを丸呑みにする | 網目の細かいネットで蓋をする、容器の周囲の草むらをなくし、隠れ場所を減らす |

このように、敵の種類によって有効な対策は異なります。複数の対策を組み合わせることで、より安全な環境を整えることができます。

具体的な猫から守る方法と注意点

メダカを猫から守る方法は、室内・屋外を問わず、猫がメダカに物理的に接触できない環境を作ることが大原則です。

最も効果的で基本的な対策は、飼育容器に頑丈な蓋をすることです。このとき、ただ蓋を乗せるだけでは不十分です。猫は器用に前足を使って軽い蓋なら簡単にずらしてしまいます。そのため、レンガやブロックなどの重石を乗せて、猫の力では動かせないように固定することが大切です。

蓋の素材としては、バーベキュー用の金網や、園芸用のワイヤーネットなどがおすすめです。これらは丈夫で網目が細かく、猫の足が入り込むのを防ぎます。網目が大きいと、隙間から手を入れてしまう可能性があるため、メダカのサイズよりも十分に小さい網目のものを選んでください。

注意点として、蓋をすることで日光が遮られ、メダカの健康や水草の成長に影響が出ないように、光を通す素材を選ぶか、定期的に蓋を開けて日光浴させるなどの配慮が必要になる場合があります。

100均グッズでできる鳥よけと猫除け

メダカの飼育環境を整えるにあたり、コストを抑えつつ効果的な対策をしたいと考える方も多いでしょう。実は、100円ショップで手に入るグッズを活用することで、手軽に鳥よけや猫除けの対策が可能です。

猫除け対策

猫が飼育容器に近づくのを防ぐには、100均で販売されている「猫よけマット」が有効です。これはプラスチック製のマットで、表面に短いトゲがたくさん付いています。猫は足裏の肉球が敏感なため、このトゲトゲの上を歩くことを嫌がります。飼育容器の周囲に敷き詰めておくだけで、物理的なバリアとして機能します。

鳥よけ対策

鳥類からの被害を防ぐためには、「防鳥ネット」や「ワイヤーネット(格子状の網)」が役立ちます。飼育容器のサイズに合わせてカットし、容器全体を覆うように設置します。このとき、隙間ができないようにしっかりと固定することがポイントです。また、キラキラと光を反射する「防鳥テープ」や不要になったCDを吊るしておくことも、鳥を警戒させて近づけさせない効果が期待できます。

これらの100均グッズは非常に手軽ですが、プラスチック製品は屋外で使用すると紫外線で劣化しやすいというデメリットもあります。定期的に状態を確認し、破損しているようであれば交換するようにしてください。

たぬき対策にも応用できる猫よけとは

屋外、特に自然が豊かな地域でメダカを飼育している場合、たぬきやイタチ、ハクビシンといった、猫よりも力の強い動物による被害も想定しなくてはなりません。これらの動物への対策は、結果として猫よけにもつながるため、知っておくと非常に有効です。

基本的な考え方は、物理的な侵入を防ぐことです。たぬきなどの動物は、爪や歯を使ってネットを破ったり、軽い蓋をこじ開けたりすることがあります。そのため、100均の防鳥ネットのような簡易的なものではなく、より頑丈なバーベキュー用の金網や、木材で自作した蓋などを用意し、ブロックのような重いものでしっかりと固定する必要があります。

また、動物が嫌う超音波を発生させる「動物撃退器」の設置も一つの方法です。センサーが動物の動きを感知して、人間には聞こえにくい周波数の音を出すことで、猫やたぬきなどを敷地から遠ざける効果が期待できます。これらの方法は、猫にとっても不快な環境となるため、強力な猫よけ対策として機能します。

メダカと猫の安全な共存は可能なのか

メダカと猫の「共存」という言葉を聞くと、同じ空間で仲良く暮らす姿を想像するかもしれませんが、残念ながら捕食者と被捕食者の関係である両者が、そのような形で共存することは不可能です。しかし、飼い主が適切な環境を整え、徹底した管理を行うことで、お互いの安全を確保した「棲み分け」という意味での共存は実現できます。

そのための鍵となるのは、やはり物理的な障壁です。猫が決してメダカに手出しできない環境を構築することが、飼い主の最も重要な責任と言えます。具体的には、前述の通り、重石を乗せた頑丈な蓋をする、猫が入れない部屋でメダカを飼育する、といった対策が挙げられます。

猫がメダカに興味を示さないように、おもちゃで十分に遊んであげるなどして、狩猟本能を満たしてあげることも、間接的な対策として有効かもしれません。しかし、これは補助的なものと考え、物理的な防御策を決しておろそかにしてはいけません。メダカと猫、両方の命を守るためには、飼い主による賢明な判断と継続的な努力が不可欠です。

まとめ:メダカと猫の飼育で守るべきこと

この記事では、メダカと猫を一緒に飼育する際の危険性や、具体的な対策について解説してきました。最後に、安全な飼育環境を維持するために守るべき重要なポイントをまとめます。

- 猫は本能的にメダカを獲物と認識する

- 室内飼育であっても絶対に油断しない

- 飼育容器には必ず蓋をすることが基本中の基本

- 蓋は猫が簡単に開けられない重さや工夫が必要

- バーベキュー用の金網などが蓋の素材として有効

- 屋外飼育は猫以外の多様な天敵にも注意を払う

- 鳥対策には防鳥ネットやテグスが効果的

- イタチやたぬきにはより頑丈な蓋や侵入防止策が求められる

- 100均の猫よけマットやネットも手軽な対策として活用できる

- ヤゴの発生を防ぐためトンボの産卵対策も忘れずに行う

- 猫が容器の水を飲む行為は水質悪化や事故の原因になる

- 水槽は安定した場所に置き転倒リスクを避ける

- SNSなどで見かける安易な接触は絶対に真似しない

- メダカと猫の共存とは安全な棲み分けのこと

- 飼い主の徹底した管理が両者の命を守る鍵となる